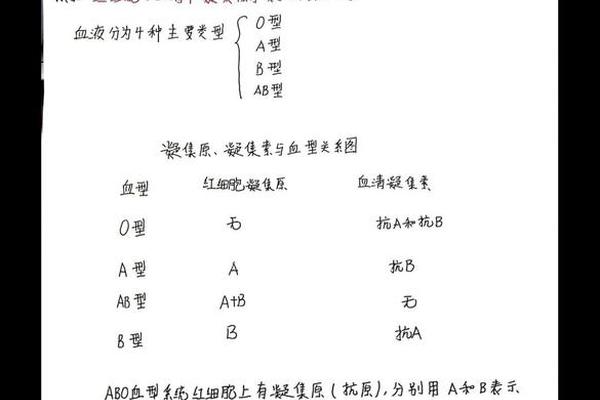

A型血是ABO血型系统中最常见的类型之一,其核心特征为红细胞表面携带A抗原,血清中则存在抗B抗体。这一血型的发现可追溯至1900年,奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳通过血清凝集实验首次明确了ABO血型分类体系。根据基因显性与隐性规律,A型血的遗传由显性基因IA和隐性基因i决定,基因型为IAIA或IAi的个体均表现为A型。

在亚型层面,A型血进一步细分为A1和A2两种主要类型。A1型红细胞同时携带A和A1抗原,而A2型仅含A抗原。这一差异源于基因突变导致的糖基转移酶活性不同:A1亚型酶活性更强,能催化更多抗原生成。值得注意的是,A2亚型红细胞因抗原表达较弱,可能被误判为O型,从而在输血中引发潜在风险。

二、输血相容性与临床实践原则

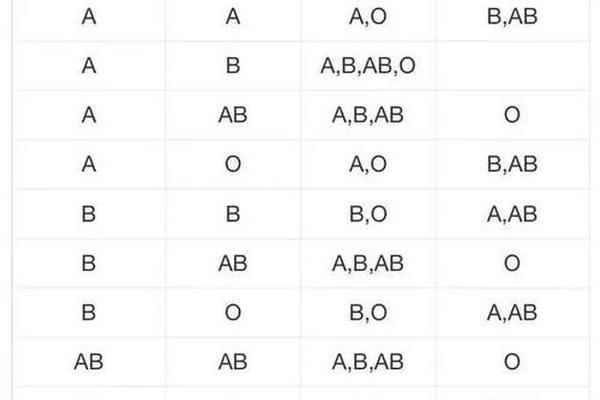

根据ABO血型系统的输血规则,A型血个体可接受同型A型或O型血液输入,而不可接受B型或AB型血液。这一原则基于抗原-抗体反应机制:A型血清中的抗B抗体会攻击B抗原阳性红细胞,导致溶血反应。

亚型的存在增加了输血复杂性。例如,A2型血液若被误判为O型并输给O型受血者,可能因残留的A抗原引发轻度免疫反应。统计显示,我国汉族人群中A2亚型仅占A型血人群的1%以下,但临床仍需通过高灵敏度检测技术(如吸收放散试验)避免误判。A型血个体的血清中偶尔存在抗A1抗体(多见于A2亚型),可能影响交叉配血结果,需通过抗体筛查确保输血安全。

三、健康风险与营养需求关联性

多项研究表明,A型血与特定疾病易感性存在统计学关联。例如,A型血人群早发性中风风险较其他血型高48%,可能与血液黏稠度及凝血因子活性相关。A型血个体胃酸分泌水平普遍较低,影响蛋白质消化效率,这可能解释了部分研究建议其减少红肉摄入的理论基础。

在营养学领域,一种备受争议的“血型饮食理论”提出,A型血应侧重植物性饮食以降低慢性病风险。该理论认为,A型血起源于农耕文明,基因适应了谷物与蔬菜为主的饮食模式。多伦多大学的研究指出,此类健康效应更可能与素食本身的低脂、高纤维特性相关,而非血型决定论。科学界普遍建议,A型血人群需注重维生素B12、铁及钙的补充,以预防贫血和代谢综合征。

四、血型理论的科学争议与正确认知

尽管血型与健康的关系吸引了大量研究,但其机制尚未完全明确。例如,ABO基因除决定红细胞抗原外,还可能通过调控炎症因子、内皮细胞功能等途径间接影响疾病进程。将复杂生理现象简单归因于血型的观点常被学界质疑。加拿大一项针对1455人的研究发现,遵循“A型饮食”者的心血管指标改善主要源于素食模式,而非血型特异性。

未来研究需深入探索血型基因多效性,例如ABO基因与肠道菌群、免疫调节的相互作用。临床应避免过度强调血型决定论,而应结合个体代谢特征、遗传背景及生活方式制定健康策略。

总结与建议

A型血作为人类重要的遗传标记,其生物学特性深刻影响着输血医学、疾病预防与营养实践。尽管部分研究提示其与特定健康风险存在关联,但科学认知需建立在分子机制与大规模流行病学证据之上。对于普通人群而言,与其拘泥于血型饮食理论,不如遵循均衡膳食、定期筛查的普适性原则。临床工作者则应关注A亚型的精准检测技术发展,以提升输血安全性与个性化医疗水平。未来的研究方向可聚焦于ABO基因与其他生理系统的跨维度关联,为精准医学提供更坚实的理论基础。