在ABO血型系统中,A型血个体的基因型存在两种形式:AA(纯合型)和AO(杂合型)。其中,AA基因型代表个体从父母双方各遗传了一个A等位基因,属于显性纯合状态。从遗传学角度分析,这类人群的红细胞表面仅携带A抗原,血清中则含有抗B抗体,其血型特征具有高度稳定性。

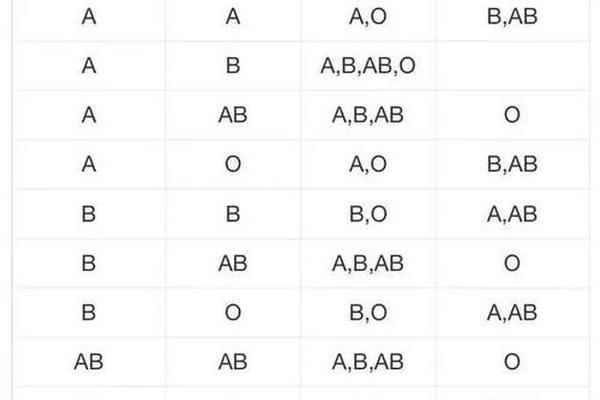

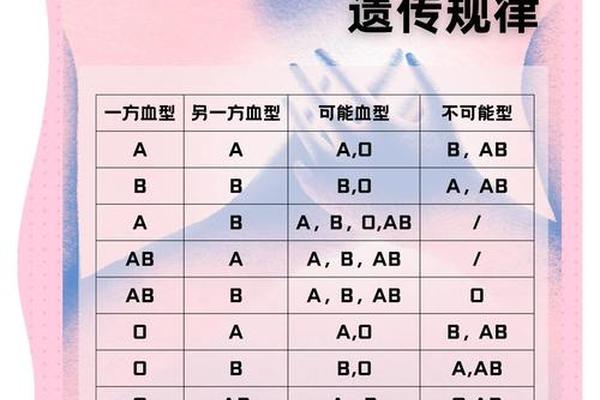

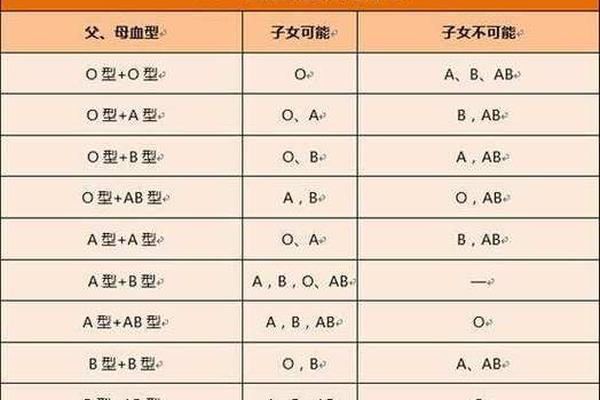

根据孟德尔遗传定律,若父母均为AA基因型,所有子代必然携带AA基因型,表现为A型血;若父母一方为AA,另一方为AO,子代有50%概率为AA,50%为AO,但表型均为A型。这一遗传机制解释了为何A型血在人群中占比高达30%-40%,且AA基因型在东亚人群中尤为常见。值得注意的是,AA基因型在血型鉴定中可能因抗原表达强度差异而被误判为A1或A2亚型,需通过更精细的血清学检测(如抗H抗体反应)进一步确认。

二、血清学特征与亚型鉴别

AA基因型在血清学检测中表现为典型的A型特征:红细胞与抗A试剂发生强凝集反应(4+),而与抗B试剂无反应。A型血内部存在亚型分化,例如A1亚型(占A型血99.9%)和A2亚型(占0.1%)。AA基因型通常对应A1亚型,其红细胞表面同时存在A抗原和A1抗原,抗原密度显著高于AO基因型,因此在交叉配血中需特别注意抗原强度差异导致的假阴性风险。

临床实践中,A2亚型易被误判为O型或B型血。例如,当A2型个体的红细胞与低效价抗A血清反应时,可能仅显示微弱凝集,需结合反定型(检测血清中的抗B抗体)及分子生物学技术(如PCR检测A基因序列)进行确认。这种精细化分型对输血安全和器官移植配型至关重要,尤其在稀有血型(如Rh阴性)患者中,AA基因型供体的筛选需兼顾ABO与Rh系统的双重匹配。

三、临床意义与医学应用

AA基因型在输血医学中具有特殊价值。作为A型血的“标准型”,其红细胞可安全输注给A型或AB型受血者,血浆则适用于O型和A型患者。当AA基因型供体存在亚型变异(如A2Bx)时,可能引发溶血反应。研究显示,约0.03%的A型血个体携带罕见的Bx抗原,此类血型需通过凝胶微柱法等高灵敏度技术检测,避免常规玻片法的漏检。

在新生儿溶血病预防中,AA基因型母亲若携带Rh阴性血型,其胎儿发生Rh溶血的概率显著升高。此时需通过产前抗体筛查与孕期免疫球蛋白注射进行干预。AA基因型与某些疾病易感性的关联性引发学界关注。例如,全基因组关联研究(GWAS)提示,A型血个体(尤其是AA基因型)胃癌发病率较O型血高20%,可能与A抗原与幽门螺杆菌黏附蛋白的分子互作有关。

四、社会认知与科学争议

公众对AA基因型的认知常存在误区。例如,部分文化将A型血与特定性格特征(如严谨、保守)相关联,但这类观点缺乏遗传学依据。“AA基因型更健康”的民间说法亦被证伪——研究表明,A型血个体心血管疾病风险较O型血高5%-10%,这与von Willebrand因子(凝血相关蛋白)的水平升高直接相关。

科学争议聚焦于AA基因型在进化中的适应性意义。有假说认为,A抗原在人类迁徙过程中提供了针对某些病原体(如天花病毒)的免疫优势,但其分子机制尚未完全阐明。未来研究需结合古DNA分析与病原体共进化模型,揭示ABO血型多态性的深层驱动力。

AA基因型作为A型血的遗传基础,其生物学特性已通过血清学、分子遗传学和临床医学的多维度研究得以阐明。从输血安全到疾病关联,这一基因型的科学认知深刻影响着现代医疗实践。亚型鉴别技术的标准化、稀有血型库的全球化建设仍是亟待突破的领域。建议未来研究聚焦于:①开发快速、低成本的基因分型技术;②建立跨种族血型数据库以优化临床决策;③深入探索ABO血型与免疫系统的交互机制。唯有通过科学探索与公众教育的双重努力,才能最大化血型研究的医学价值与社会效益。