在人类ABO血型系统中,A型、B型、AB型和O型的分布呈现显著的地域差异与群体特征。根据世界卫生组织及各国流行病学调查数据显示,全球范围内O型血占比最高(约44%),A型次之(约35%),B型约为15%,AB型最稀有(约6%)。然而在中国部分地区的统计中,A型血比例常超过30%,B型血则低于15%,形成独特的"大A小B"现象。这种血型分布的异质性,既与遗传学规律密切相关,也折射出环境适应、疾病演化及社会文化的深层互动。

一、血型遗传的生物学密码

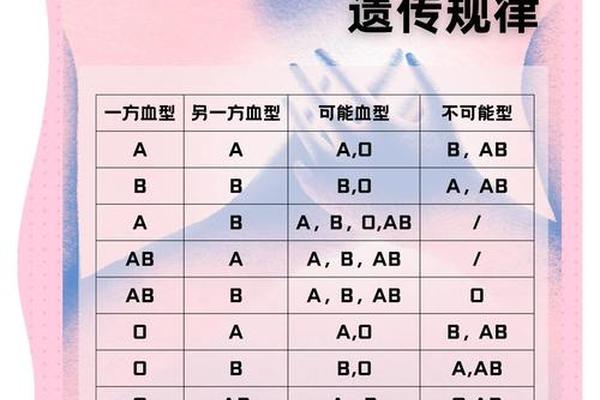

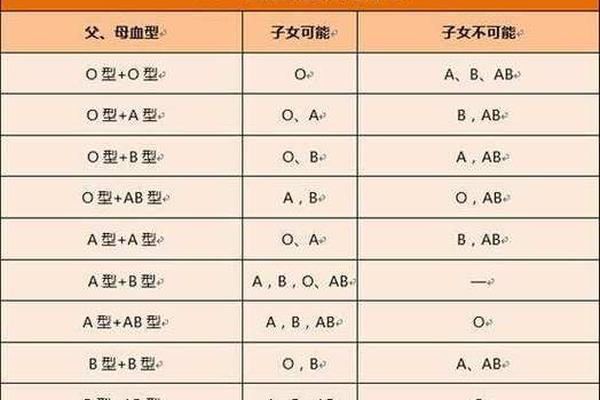

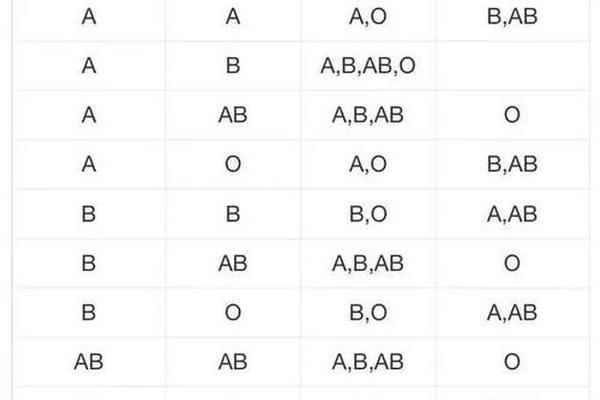

ABO血型系统的遗传机制由9号染色体上的等位基因决定,A、B为显性基因,O为隐性基因。父母各传递一个等位基因给子代,形成六种基因型(AA、AO、BB、BO、AB、OO)和四种表型。以"大A小B"现象中的典型婚配组合A型(AO)与O型(OO)为例,其子女出现A型的概率为50%,O型50%,完全排除B型和AB型可能。这种垂直遗传模式,使得特定区域的初始血型基因频率会随世代更替持续强化。

群体遗传学研究揭示,中国北方A型血的高频分布(约31%)可能与古代游牧民族迁徙有关。蒙古人种中A型基因频率达到0.22,显著高于东南亚地区的0.18。分子人类学证据显示,A型抗原对应的N-乙酰半乳糖胺转移酶基因,在寒冷气候下可能具有代谢优势。这种自然选择压力,使得A型血在黄河流域的早期农耕文明中占据主导地位。

二、疾病易感性的双刃剑

血型与疾病关联性研究为"大A小B"现象提供了医学注解。A型血人群患胃癌风险较其他血型高18%,癌风险增加23%,这可能与A抗原促进幽门螺杆菌定植有关。而B型血虽然在中国占比相对较低,但其糖尿病发病率却是其他血型的1.3倍,B抗原对胰岛素受体信号通路的干扰机制正在被揭示。这种疾病易感性的差异,在进化层面形成了动态平衡——A型的高癌风险与B型的代谢疾病风险共同作用于群体健康。

值得注意的是,O型血在"大A小B"区域表现出显著生存优势。其血液中H抗原缺乏A/B修饰,使得疟原虫识别困难,在热带病流行区具有选择优势。O型血血栓风险比非O型低30%,这得益于其血浆中血管性血友病因子(vWF)水平较低。这些发现解释了为何在A型主导区域,O型仍能保持约30%的稳定比例。

三、文化建构的血型认知

社会文化对血型分布的认知存在显著偏差。日本学者古川竹二1927年提出的"血型性格论",虽被2016年《国际家庭科学杂志》证实缺乏科学依据,却深刻影响了东亚社会的血型认知。在中国,"大A小B"的统计数据常被误读为A型人群更具领导力,这种认知偏差导致婚恋市场中血型成为隐性筛选条件。实际上,神经科学研究显示,性格形成主要与5-羟色胺转运体基因多态性相关,与ABO抗原无直接关联。

医疗实践中的血型偏见同样值得警惕。部分医院优先招募O型血护士,认为其"万能供血"特性更具急救价值,这种职业选择偏好可能扭曲血型人口统计。而AB型血虽仅占6%,但其血浆中缺乏抗A/B抗体的特性,使其成为成分输血中的重要资源,这种医学价值尚未被公众充分认知。

四、未来研究的三个方向

针对"大A小小B"现象,学界提出三个突破方向:开展百万级样本的全基因组关联分析,精确解析ABO基因与HLA系统的相互作用;建立血型-环境-疾病的动态模型,评估气候变化对血型分布的影响;开发血型特异性靶向药物,如针对A型血的胃癌预防性疫苗已进入Ⅱ期临床试验。

建议公共卫生部门建立血型地理信息系统,将"大A小B"区域纳入癌症早筛重点区域。教育系统则应加强血型科学普及,纠正"血型决定论"的社会认知偏差。对于个体而言,了解自身血型特征后,A型人群需加强胃肠镜筛查,B型人群应注重血糖监测,这比纠结血型本身更具健康管理价值。

ABO血型系统的"大A小B"现象,是基因漂变、自然选择、文化塑造共同作用的产物。它既非简单的遗传随机事件,也非决定个体命运的神秘编码。在基因组学与精准医学时代,我们既要尊重血型背后的生物学规律,也要警惕将其异化为新的社会偏见标签。唯有以科学精神解构血型密码,才能实现从群体统计到个体健康的真正跨越。