在人类复杂的生命系统中,血型不仅是个体独特的生物标志,更承载着遗传密码与医学奥秘。当提及"A型加B型"的血型组合时,这既指向父母血型遗传的可能性,也暗含AB型血液的特殊性;而"AB+"这一表述,则精准揭示了AB型叠加Rh阳性的双重特征。本文将从科学原理、临床实践及健康关联三个维度,系统解析这一生命密码的深层内涵。

一、血型系统的科学解码

ABO血型系统是人类最早发现的血液分类体系,其核心在于红细胞表面抗原的差异:A型携带A抗原,B型携带B抗原,AB型则同时存在A、B两种抗原,O型则完全缺失这两种抗原。这种抗原差异源于糖基转移酶的活性差异,A抗原由N-乙酰半乳糖胺转移酶催化形成,B抗原则依赖半乳糖转移酶的作用。当个体同时遗传A、B基因时,其红细胞将呈现独特的双抗原特征,这正是AB型形成的分子基础。

Rh血型系统作为另一重要体系,以D抗原存在与否划分阴阳性。约99.7%的中国汉族人群为Rh阳性,其红细胞表面含有D抗原,而阴性血则因缺失D抗原成为罕见血型。"AB+"的完整含义即是AB型叠加Rh阳性,这种双重分类体系的确立,使输血医学的精准匹配成为可能。从分子生物学视角看,Rh系统包含5种抗原(C、c、D、E、e),其中D抗原的临床意义最为突出,是引发新生儿溶血病的关键因素。

二、遗传机制与临床实践

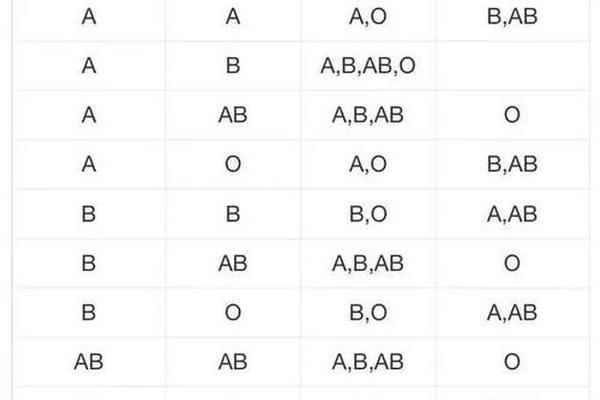

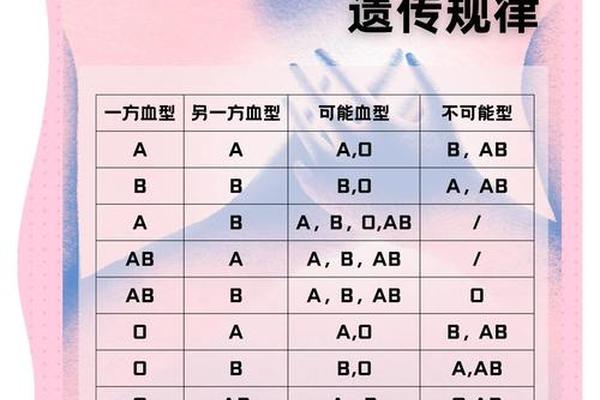

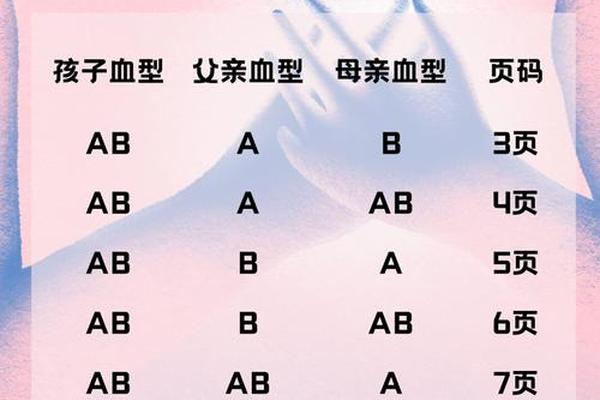

在遗传学领域,AB型作为显性表型,其出现需要父母至少各传递一个A或B基因。根据孟德尔定律,A型(AA/AO)与B型(BB/BO)结合时,子女有25%概率获得AB型。但现实中的遗传现象更为复杂,如顺式AB型(cis-AB)的特殊情况,父母中一方可能将A、B基因同时携带于同条染色体,打破常规遗传规律。这类特殊案例提示,现代血型研究需结合基因测序技术,以揭示隐性遗传位点的作用。

临床输血领域,AB+血型具有"万能受血者"的特性,因其血浆中无抗A、抗B抗体,可接受各型红细胞输入。但这种兼容性存在严格限制:仅适用于红细胞成分输血,全血输注时仍需考虑血浆中的抗体风险。Rh阳性者虽无抗D抗体,但Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能因胎母输血引发免疫反应,导致后续妊娠发生新生儿溶血。这要求产科建立完善的抗体筛查机制,2021年《Gut》研究显示,O型血孕妇的抗体滴度监测对预防流产尤为重要。

三、健康关联与研究前沿

近年流行病学研究揭示,AB型人群患静脉血栓风险较O型高4%,中风发生率增加20%,这可能与AB型血浆中Ⅷ因子和血管性血友病因子浓度较高相关。2024年《糖尿病学》的队列研究更指出,AB型人群胰岛素抵抗指数较O型高15%,提示代谢调控机制存在血型特异性差异。但需要强调的是,这些关联性不等同于必然性,环境因素与生活方式仍是疾病发生的主导变量。

在生殖医学领域,血型抗原与妊娠并发症的关联引发关注。AB型孕妇发生子痫前期的风险较O型高18%,其机制可能与血管内皮细胞表面ABH抗原影响胎盘灌注有关。针对这些发现,2025年启动的跨国多中心研究计划纳入10万孕妇,旨在构建血型特异性妊娠风险评估模型,这或将为精准产前护理开辟新路径。

从卡尔·兰德施泰纳1900年的开创性发现,到现代基因组学揭示的HLA复合体奥秘,血型研究始终是生命科学的重要拼图。AB+血型所代表的不仅是抗原组合的生物学现象,更是遗传多样性在医学实践中的具象体现。未来研究需在分子互作机制、血型-疾病关联模型构建、稀有血型库建设三个方向持续突破,同时倡导公众建立科学认知:血型特征应作为健康管理的参考坐标而非决定论依据。正如2024年世界卫生组织在《输血安全白皮书》中强调:"血液无优劣,理解差异方能实现真正意义上的生命平等。