在医学和遗传学领域,血型不仅是人体生理特征的重要组成部分,更与健康管理、疾病风险及临床治疗密切相关。A+(A型Rh阳性)和A-(A型Rh阴性)血型作为ABO血型系统中的两大分支,其差异远不止于红细胞表面抗原的不同。从输血安全到母婴健康,从疾病易感性到社会文化认知,这两种血型的特点深刻影响着个体的生活。本文将深入探讨A+血型的健康价值,并系统解析A+与A-血型的核心区别。

一、生物学本质的差异

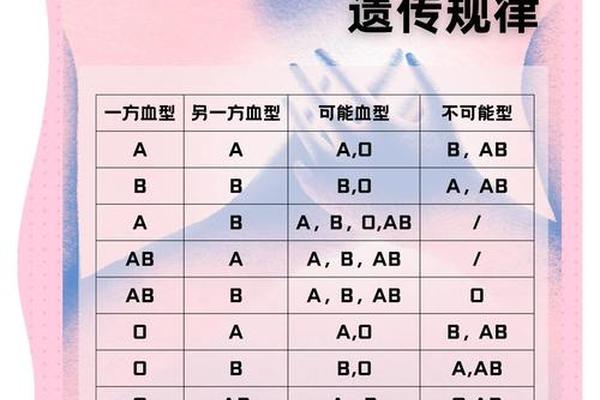

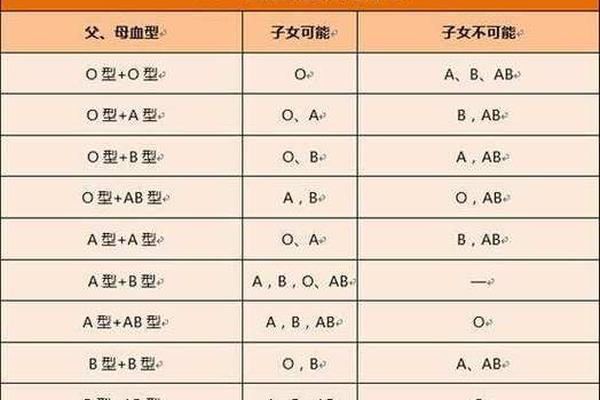

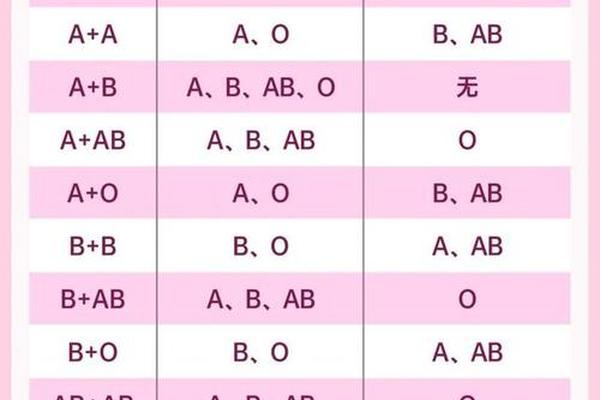

A+与A-血型最根本的区别在于红细胞表面的Rh(D)抗原存在与否。根据ABO血型系统,两者均携带A抗原,血清中含有抗B抗体,这使得它们同属A型血范畴。然而在Rh血型系统中,A+血型因携带D抗原被归类为Rh阳性,而A-血型因缺失D抗原成为Rh阴性。

这种抗原差异源于基因表达的差别。控制Rh(D)抗原合成的基因位于第1号染色体,其显性等位基因的存在与否直接决定Rh阳性或阴性表型。从全球分布来看,Rh阴性人群仅占约15%,而A-血型作为其中的一部分更为罕见,在我国汉族人群中占比不足1%。这种稀缺性使得A-血型被称为“熊猫血”,在临床用血中面临特殊挑战。

二、健康影响的复杂性

关于A+血型的健康价值,现有研究呈现多维度的结论。部分流行病学调查显示,A型血人群(包括A+)可能具有更高的胃癌、心血管疾病风险。上海交通大学长达25年的追踪研究发现,A型血患消化系统肿瘤的风险显著高于其他血型。美国60万人规模的研究更指出,A型血在60岁前发生中风的风险比其他血型高出16%。

但血型与健康的关联并非绝对。Rh阴性(A-)人群虽然避免了部分Rh阳性相关的疾病风险,却可能面临更复杂的健康挑战。例如Rh阴性孕妇若孕育Rh阳性胎儿,可能因母体产生抗D抗体导致新生儿溶血,这种情况在首次妊娠中发生率为1%,但随妊娠次数增加风险显著上升。Rh阴性人群因血液资源稀缺,在紧急手术或外伤救治时可能遭遇输血延误。

三、临床治疗的核心意义

在输血医学领域,Rh血型的重要性不亚于ABO系统。A+血型作为Rh阳性群体,可接受A+或O+血液,而A-血型因缺乏D抗原,输入Rh阳性血液会引发严重溶血反应。临床输血原则明确规定:Rh阴性患者原则上只能接受Rh阴性血液,紧急情况下虽可输注Rh阳性血液,但会导致终身致敏。

器官移植领域同样受此影响。研究显示,Rh血型不匹配的器官移植术后排斥反应发生率增加2倍,特别是肾脏等血供丰富的器官。这促使现代医学将Rh配型纳入移植前常规检测,与HLA配型共同构成移植安全双保险。

四、社会文化层面的认知

“熊猫血”的社会标签使A-血型群体面临特殊处境。我国建立的稀有血型互助组织,通过建立动态数据库实现应急供血,但这种机制依赖持续性的献血保障。统计显示,A-血型献血者仅占献血总人群的0.3%-0.5%,远低于临床需求。相较之下,A+血型因人群基数大(约占我国人口的28.7%),血液储备相对充足。

文化认知差异也影响着血型观念。日本等国家曾盛行“血型性格论”,将A型血与谨慎、敏感等特质关联。尽管这类理论缺乏科学依据,却客观上提高了公众对血型知识的关注度。我国近年来的健康科普则更强调理性认知,引导公众既重视血型相关的医学事实,又避免陷入“血型决定论”的误区。

五、未来研究与健康管理

基因编辑技术的突破为血型研究开辟了新方向。2021年《自然》杂志报道的CRISPR基因编辑实验,成功将A型红细胞转化为O型通用血型,这项技术若成熟应用,将极大缓解Rh阴性血液短缺问题。在个体健康管理层面,建议A+人群重点关注心血管健康指标,定期进行胃镜检查;而A-人群则应建立个人血型档案,加入稀有血型互助网络,育龄女性更需重视产前抗体筛查。

总结而言,A+与A-血型的差异既是生物学上的抗原之别,也是医疗资源分配、健康风险管理的社会命题。正确认识血型特征,既需摒弃“血型优劣论”的偏见,也要建立科学的风险防范意识。未来研究应继续深入血型与疾病的分子机制,同时完善稀有血型保障体系,让每个血型群体都能获得平等的健康权利。