在中国传统面相学中,“女相损夫痣”被视为一种可能影响婚姻与家庭运势的特殊标志。这种观念根植于古代阴阳五行学说,认为人体痣相与命运存在隐秘关联,而女性面部的特定痣位更被赋予道德化标签——轻则“妨夫”,重则“克夫”。这种将女性身体特征与家庭祸福直接挂钩的理论,在当代科学理性与性别平等思潮下,正面临着文化批判与认知重构的双重挑战。

传统痣相学的理论逻辑

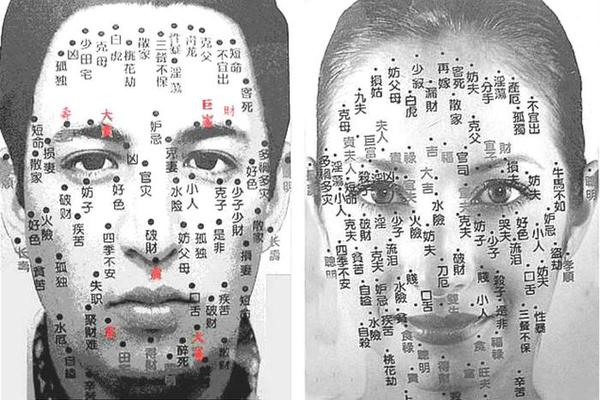

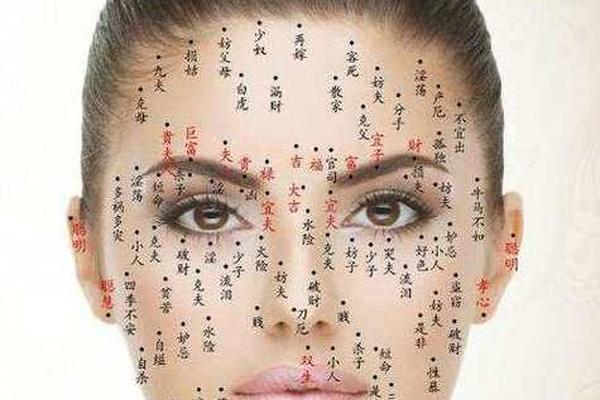

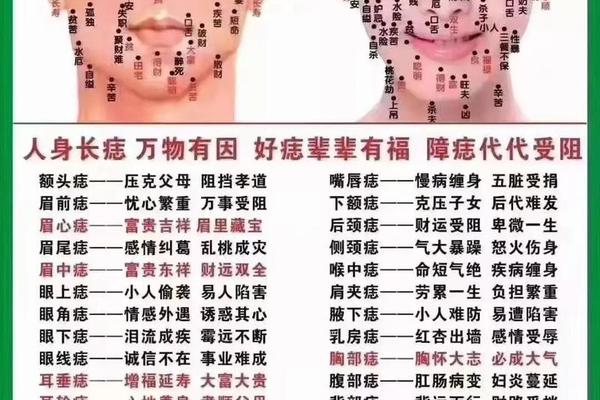

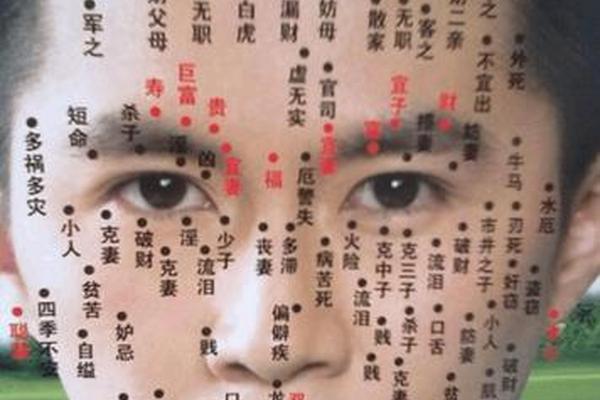

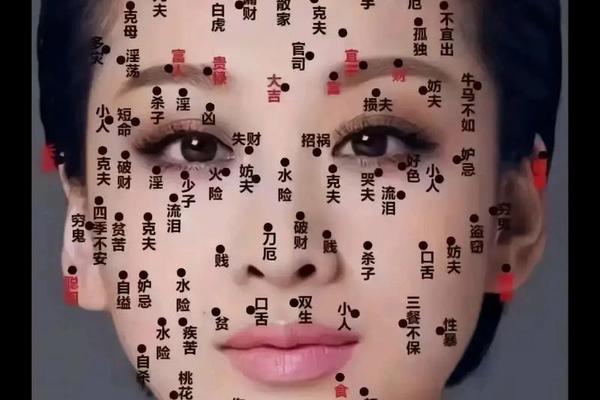

痣相学体系将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。在女性面相中,“夫妻宫”(眼尾至太阳穴区域)、“命宫”(两眉之间)及“福德宫”(额头两侧)等部位的痣象尤为关键。如网页12记载,奸门痣被视为“克配偶”的典型标志,而印堂痣则被称作“双龙抢珠,连毁二夫”,这些论断均基于“天人感应”的古典哲学,认为痣相是先天命数的外显。

古代相书对痣的吉凶判断存在严格标准:色泽黑亮、形态圆润者为吉,灰暗杂色、边缘模糊者为凶。网页1特别强调“黑如漆、赤如泉,白如玉”的善痣标准,暗示痣相解读并非简单的位置对应,还需结合形态学特征。这种理论构建既包含观察经验的积累,也掺杂着封建对女性角色的规训,如网页59指出“克夫痣”常与“不守妇道”“多口舌”等道德评判捆绑。

科学视角的祛魅与批判

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与紫外线照射、遗传因素相关,德国等西方国家已建立痣与皮肤健康的临床研究体系(网页1)。尚无科学证据支持特定痣位与人格特质、婚姻质量存在因果关系。网页21记录的安徽女性案例极具启示性:主人公柳叶因眉间“克夫痣”被污名化,却在改革开放浪潮中凭借商业头脑带领家庭致富,这直接证伪了痣相决定论。

心理学研究则揭示,痣相标签可能通过“自证预言”机制影响个体行为。当社会将“奸门痣”与“桃花劫”强行关联时(网页22),女性可能因心理暗示而过度关注婚姻矛盾,或遭遇婚恋歧视。这种文化建构的“克夫”属性,实质是传统社会将家庭兴衰责任转嫁给女性的认知偏差,正如网页36所述:“古代女性地位低下,细微特征都被夸张为灾厄之源”。

社会文化中的性别权力结构

“损夫痣”概念的盛行,折射出封建父权制对女性身体的规训史。网页12列举的“九夫痣”“再嫁痣”等分类,本质是将婚姻变动归咎于女性面相,而忽视社会制度与经济因素。相学古籍中,男性面相更多关联功名利禄,女性则侧重“旺夫”“宜子”,这种差异化的解读体系,恰是“男主外女主内”性别分工的文化投射。

值得注意的是,部分痣相诠释存在逻辑悖论。网页55提到鼻翼痣既象征“财运漏洞”又代表“旺盛”,这种矛盾表述暴露了相学理论的模糊性。当男性事业受挫时,“克夫痣”便成为归因工具,而成功案例则被解释为“旺夫痣显灵”(网页21),这种选择性的因果关联,使痣相学沦为维护性别权力的话语工具。

命理学的现代诠释路径

当代命理研究者正尝试对传统痣相学进行去污名化改造。网页55提出“克夫痣化解论”,主张通过八字合婚、风水调整等方式消解负面影响,强调“痣相需结合整体格局判断”。这种动态解读模式,较之僵化的宿命论更具人文关怀。部分学者还引入荣格原型理论,将痣相视为潜意识的心理地图,例如“泪堂痣”可能反映情感丰沛的特质(网页13),而非简单的命运诅咒。

在实践层面,网页64建议理性看待痣相:“婚姻重在相互包容”。新加坡国立大学2022年开展的面相认知调研显示,78%的年轻受访者认为“克夫痣”属于文化糟粕,但其中63%承认会因伴侣介意而考虑点痣。这种矛盾心态,提示传统文化符号在现代社会仍具有情感牵绊,需通过科普教育实现认知迭代。

理性认知与文化重构

痣相学作为传统文化遗产,其价值不在于占卜预测,而在于为观察古代社会观念提供镜像。对于“女相损夫痣”的当代解读,应当剥离封建的性别偏见,转而关注其蕴含的生命美学与身体哲学。未来研究可深入探讨三个维度:一是从医学人类学角度分析痣相认知的地域差异;二是运用大数据技术验证痣位与性格的统计学关联;三是从社会心理学层面解构面相标签的传播机制。

建议公众以文化考古的视角审视传统痣相学,既承认其历史语境中的解释功能,也警惕其对个体发展的潜在束缚。正如网页21中金媒婆的智慧:“命运在手不在痣”,真正决定人生轨迹的,始终是理性选择与不懈奋斗。在科学与人文的双重观照下,那颗曾被妖魔化的“克夫痣”,终将褪去神秘面纱,成为文化演进的历史注脚。