在人类皮肤上,头面部的色素痣因其可见性常引发关注。这些或深或浅的斑点,可能是童年时期悄然萌发的印记,也可能是岁月沉淀的标记。通过高精度皮肤影像技术,医学界已建立起对正常痣形态特征的标准化认知体系,这些影像资料不仅为临床诊断提供依据,更成为公众自我监测的重要参照。理解头面部正常痣的生物学特征与演变规律,是识别皮肤健康风险的第一道防线。

形态特征的标准化识别

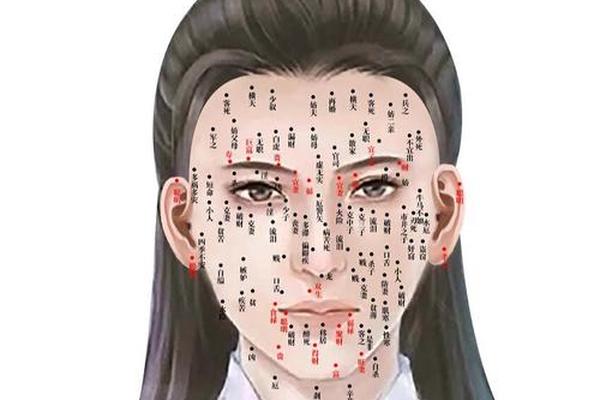

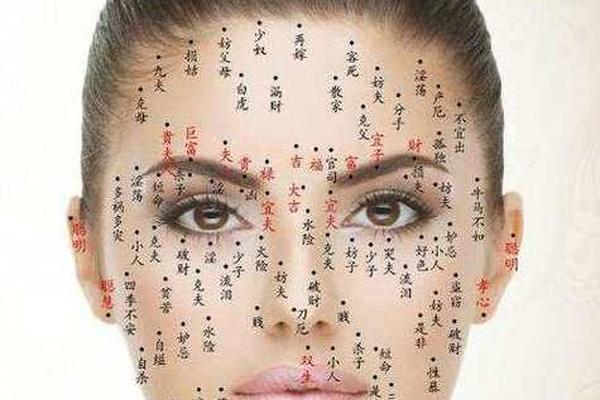

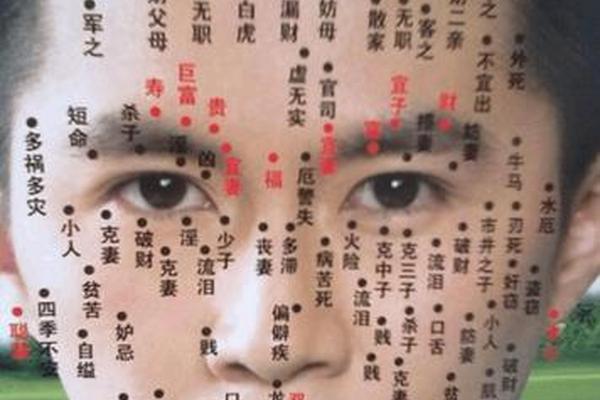

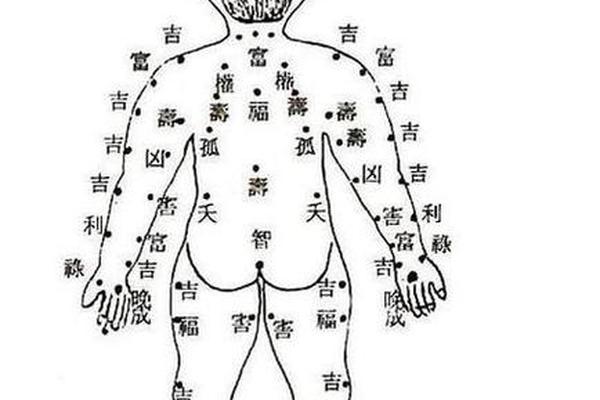

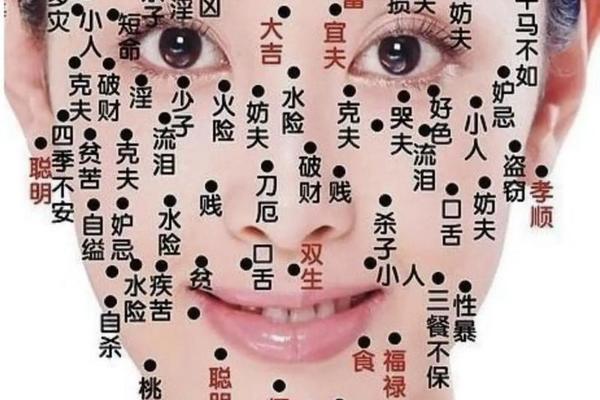

正常头面部痣在皮肤镜下呈现高度有序的结构特征。典型网状模式中,色素均匀分布于网格状结构中,如网页1所示,正常痣的网状结构具有清晰的几何对称性,网格单元大小均匀,边缘过渡自然。这种结构对应着表皮突与真皮间规律分布的黑色素细胞团簇,是良性增殖的生物学证据。在球状鹅卵石模式中,直径0.1-0.3mm的色素小球呈均匀分布,类似珍珠项链的排列方式,反映出痣细胞在真皮深层的有序分化。

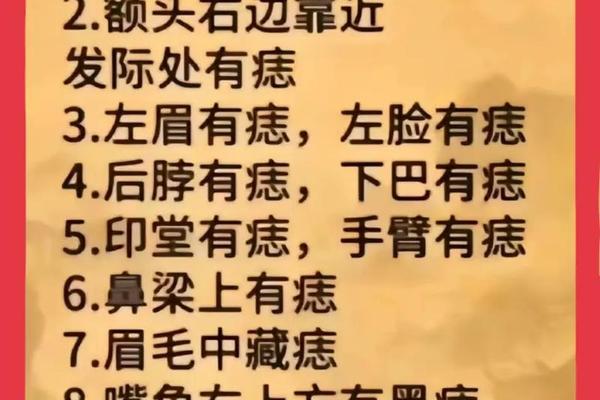

颜色维度上,正常痣的色谱稳定性是其重要特征。网页45通过对比图例指出,良性痣多呈现单色系的棕褐色渐变,色素分布遵循从中央向外周递减的梯度规律。这种色谱特征与黑色素细胞活性稳定相关,不同于恶性黑色素瘤常见的杂色斑驳现象。特别在发际线附近的痣,因毛囊周围黑色素分布的特殊性,可能出现毛发穿出结构,这属于良性表征而非恶变迹象。

与病理状态的鉴别诊断

临床鉴别中,"ABCDE法则"已成为核心诊断工具。网页29强调,正常痣的对称性不仅体现在整体轮廓,更需观察色素微粒的镜像分布特征。当放大至200倍时,良性痣的色素网络仍保持数学意义上的分形对称,而早期恶变灶会呈现局部网络断裂或方向紊乱。这种微观不对称性往往早于肉眼可见的形态改变,借助皮肤镜可提前3-6个月识别风险。

边界特征方面,网页27的对比研究显示,正常痣的边缘过渡带宽度通常小于0.2mm,且过渡区色素浓度呈线性递减。而恶性病变的边界模糊多伴随"伪足样"延伸,色素细胞呈离心性扩散。特别在颧骨等光暴露部位,需注意日光性角化病与色素痣的鉴别,前者虽呈红斑样改变,但可能掩盖早期黑色素瘤。

动态演变的风险评估

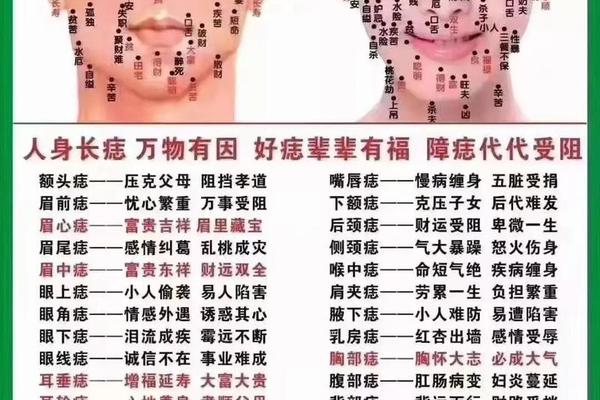

生命周期的生物学规律在痣的演变中体现显著。网页22指出,头面部痣在青春期可能经历体积增大、色素加深的生理性改变,这种变化多呈缓进式发展,年均直径增幅不超过1mm。而恶性转化常表现为"爆发式生长",研究显示黑色素瘤在确诊前6个月的体积增速可达良性痣的20倍。对耳后、鼻翼等隐蔽部位的监测需特别注意,这些区域的视觉盲点可能延误病变发现。

现代影像学为动态监测提供技术支撑。三维皮肤镜可建立痣的数字化模型,通过定期扫描比对,能精确捕捉0.1mm级的形态改变。网页1提到的瑞士洛桑大学研究证实,这种技术使早期黑色素瘤检出率提升37%。对于先天性巨痣,建议每6个月进行全身皮肤影像建档,特别是伴有毛发异常增生的病例。

预防医学的实践策略

防晒在痣管理中的重要性具有双重生物学意义。紫外线不仅直接诱发DNA损伤,更会破坏表皮微环境稳态。网页2研究表明,持续UV暴露可使头面部痣的恶变风险增加4倍,建议选用SPF50+的广谱防晒剂,并对发际线、耳廓等易遗漏部位重点防护。对于运动爱好者,需注意头盔、眼镜框架造成的机械摩擦,长期物理刺激可能诱发交界痣的异常增生。

自我检查体系需建立标准化流程。除每月对镜观察外,网页79建议采用"九宫格分区法"系统扫描面部,配合手机微距镜头记录可疑病灶。临床数据显示,规律自检可使黑色素瘤的早期诊断率提升60%,特别对具有家族史或免疫抑制状态的高危人群,应建立个体化监测方案。

从皮肤镜下的微观世界到宏观的预防医学体系,头面部痣的管理折射出现代医学对生命现象的深刻认知。影像技术的进步不仅重构了诊断标准,更重塑了公众的健康管理意识。未来的研究方向应聚焦于人工智能辅助诊断系统的优化,以及表观遗传学在痣恶变预警中的应用。正如瑞士学者Gaide博士所言:"每个色素斑块都是皮肤书写的生命密码,解读这些密码需要医学智慧与技术创新共振。"对每位个体而言,建立科学的认知框架,既是自我保护的必要屏障,更是对生命复杂性的敬畏与理解。