在中国传统文化中,面相学将人体上的痣视为解读命运的重要符号。古人认为,痣的分布并非偶然,而是“上天垂相”,通过其位置、色泽与形态揭示个体的性格、健康与人生轨迹。从《史记》中刘邦的七十二颗痣到敦煌相书残卷的记载,痣相学融合了医学、哲学与民俗智慧,形成了一套独特的符号体系。现代研究虽质疑其科学性,但痣相文化仍深刻影响着东亚社会的审美与心理认知。以下从多个维度解析痣相的深层内涵。

痣相的吉凶与色泽形态

痣相的吉凶判断首重色泽与形态。传统理论认为,“黑如漆、赤如泉,白如玉”的痣象征大富大贵,而色泽晦暗、边缘模糊的痣则主凶兆。例如网页1提到,眼尾痣若呈现饱满乌亮,可助事业得异性助力;若灰暗浑浊,则易陷入桃色纠纷。这种“形色定吉凶”的原则,在敦煌《相书》残卷中亦有印证,如“红在黑旁,化凶为吉”的互化理论。

形态特征同样关键。圆润凸起的痣被视为“活痣”,主积极运势;扁平或凹陷的“死痣”则预示阻滞。以鼻翼痣为例,网页1指出若其形状规整,主人虽储蓄能力弱,但擅于短线投资;若形态歪斜,则易因冲动决策破财。这种形态学分析,与中医“外象映内质”的理念一脉相承,将皮肤局部特征与整体气机关联。

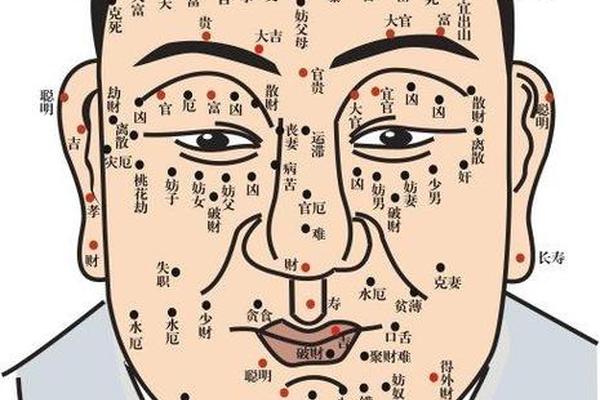

面部痣相的命运解析

面部作为“十二宫”所在,痣相解读尤为精细。眼尾至发际的“奸门”生痣,传统认为易诱发婚变,如网页1所述,此处痣相者“欲念重,异性缘极佳”,与现代心理学中“吸引力外显”的特征不谋而合。而鼻头痣在网页9中被视为“招小人”之兆,可能源于鼻部象征自我掌控力,痣的存在暗示判断力易受干扰。

特殊部位的痣更具矛盾性。网页39提到,人中痣虽主生殖系统隐患,但若色泽鲜亮,则可能得贤孝子孙;下巴正中的痣在网页16中既代表“居无定所”,又暗示晚年房产运佳。这种双重性揭示了痣相学的动态思维——同一位置因个体差异产生吉凶转化,如同中医“同病异治”的辨证逻辑。

性别差异与痣相的特殊含义

痣相的性别差异体现传统社会角色认知。男性右眉痣主“旺妻寿”,左眉痣则显“财禄”,如网页16图解所示,这种左右分野暗合“男左女右”的阴阳观念。女性痣相更重婚姻,网页24尖锐指出,左肩痣为“杀夫相”,右肩痣主“贫贱”,折射出古代对女性忠贞与依附性的道德规训。

现代视角下,这种差异呈现文化重构。网页16提到,女性额角痣曾被视作“克夫”,而今解读为“事业独立”象征;男性耳后痣在网页47中从“冒犯双亲”转化为“贵人暗助”。这种演变反映社会价值观的变迁,痣相学在传统框架内进行着意义再生产。

痣相的现代解读与科学视角

当代医学为痣相提供新注脚。网页25指出,色素痣与黑色素瘤的鉴别至关重要,眼白痣虽在相学中主“易受诱惑”,实为虹膜色素细胞异常增生。而网页1提及的“鼻旁痣主呼吸系统弱”,与西医发现的鼻部痣与肺部健康关联性形成有趣呼应,体现传统经验与现代科学的局部契合。

心理学研究则揭示痣相的认知偏差。网页16中“掌心痣主富贵”的说法,可能源于“掌握命运”的隐喻心理;而“脚底痣踏七星”的传说,暗合人类对足部承载力的符号化想象。这种跨学科解读,为痣相文化提供了认知科学层面的阐释路径。

总结

痣相学作为连接自然体征与文化意义的符号系统,既承载着古代天人感应哲学,又折射出现代社会的认知变迁。其价值不在于预测命运,而在于提供一种理解自我与他者的文化透镜。未来研究可深入探讨基因表达与痣相分布的关联,或借助大数据分析痣相认知的地域差异。对于公众而言,理性看待痣相,既需警惕黑色素瘤等健康风险,亦可将其视为文化遗产中的审美符号,在科学与人文之间寻找平衡。