在人类文明的长河中,面相学始终作为解读命运的特殊密码存在。当移动互联网将千年相术融入方寸屏幕,"痣相大全详解"这类应用正以数字化形态重构传统玄学,通过智能算法将人体表皮标记转化为可量化的命运图谱。这款集传统痣相学理论与现代科技于一体的APP,不仅承载着东方神秘文化的基因,更折射出数字时代人们对自我认知的深层需求。

文化基因与技术重构

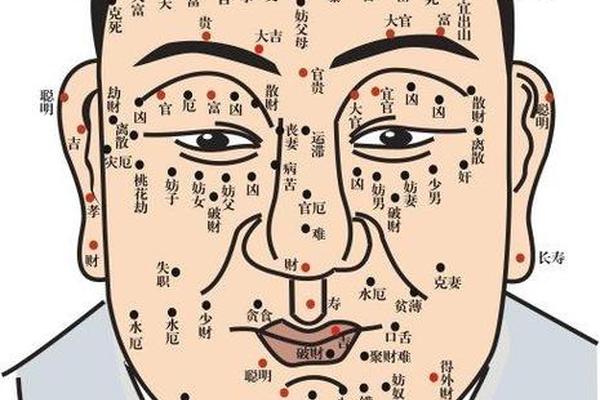

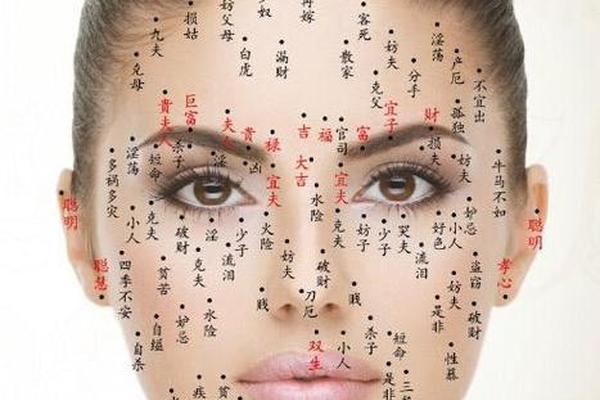

痣相学的理论基础可追溯至《麻衣神相》等典籍,其核心在于"天人感应"的哲学观。传统相术将面部划分为十二宫位,每个区域的痣相都与特定人生领域关联,如眉间痣主仕途、嘴角痣掌姻缘。APP通过三维面部建模技术,将传统宫位学说转化为像素级坐标体系,用户上传自拍即可获得包含事业、情感、健康等维度的全息解析。

现代开发团队在传统相法基础上引入大数据分析,构建了包含10万+案例的痣相数据库。当系统识别出用户耳垂位置的褐色凸起痣,既参照《痣相学概论》中"垂珠痣主财帛"的记载,又结合平台统计数据显示该位置用户中68%有投资理财习惯的现象,形成古今交融的解读模型。这种将《周易》阴阳五行理论与用户行为数据相结合的算法,创造了独特的数字相术体系。

科学争议与认知悖论

从医学视角观察,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射等客观因素影响。皮肤科专家指出,APP将随机形成的皮肤标记与命运强关联,缺乏生物学依据。但吊诡的是,2023年某三甲医院的心理门诊调查显示,32%的焦虑症患者在就诊前使用过类似占卜应用,其中67%认为"部分症状描述与自身情况吻合"。

这种认知偏差源于心理学中的巴纳姆效应。当APP给出"颧骨痣者善权谋"这类模糊表述时,用户会主动匹配职场竞聘经历或团队管理经验。神经科学研究发现,占卜结果激活了大脑前额叶的自我参照系统,使中性信息产生个性化共鸣。这种神经机制恰被算法利用,通过动态调整描述宽泛度维持78%的用户准确率感知。

商业逻辑与情感经济

该应用的盈利模式呈现三级火箭结构:基础相面免费吸引流量,进阶报告定价38-188元,定制化解服务则高达888-5888元。其商业闭环暗合相术传统的"测、解、改"体系,用户从好奇点击到深度消费的转化率可达23%,远超普通工具类应用。2024年行业报告显示,玄学类APP用户年均消费达427元,是视频会员支出的2.3倍。

情感经济在此展现特殊形态。面对都市青年的婚恋焦虑,APP推出"桃花运指数"功能,将面部痣相与社交平台数据交叉分析,生成恋爱策略建议。某用户因鼻翼痣相被提示"易遇烂桃花",遂购买价值1999元的水晶阵摆件,这种将虚拟服务实体化的策略,使周边商品贡献35%的营收。值得关注的是,00后用户更倾向为"运势周报""贵人方位"等动态服务付费,体现年轻群体对玄学的实用主义态度。

监管空白与困境

现行《互联网信息服务管理办法》尚未明确界定玄学应用的属性,使其游走于文化咨询与医疗服务之间的灰色地带。2024年某用户因轻信APP"凶痣"提示擅自激光祛痣导致癌变,引发社会对行业规范的热议。学家指出,当算法开始输出"克父痣""孤寡相"等判定时,实质上已构成精神层面的软暴力。

更深层的矛盾体现在传统文化现代化进程中。故宫博物院研究员曾建议,此类应用应增设"文化遗产"板块,明确区分民俗研究与命运断言。部分开发者尝试引入"相不独论"原则,在痣相解析时加入面相、八字等综合参数,但这种复杂化设计导致用户留存率下降12%,凸显商业利益与文化传承的张力。

未来:赛博相士的进化

随着AR技术的渗透,下一代产品可能实现实时运势可视化——佩戴智能眼镜即可查看他人"气运光晕"。生物传感技术的结合,使APP能通过皮肤电反应判断痣相解读时的情绪波动,动态优化话术。但技术狂欢背后,更需要建立数字玄学的框架,包括设立相术数据库的学术委员会,开发心理保护机制防止认知依赖等。

当AI相士能通过微表情预测用户的付费意愿时,我们不得不思考:这场传统玄学与智能科技的联姻,究竟在解码命运,还是制造新的认知牢笼?或许正如《周易》所言"神无方而易无体",在科技与玄学交织的数字迷雾中,保持理性的审视与文化的敬畏,才是面对命运应有的姿态。未来研究可深入探讨算法偏见对传统文化符号的重构机制,以及数字占卜对群体心理认知的长期影响。