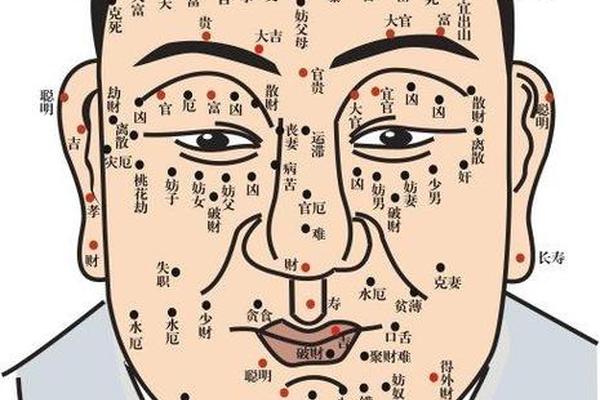

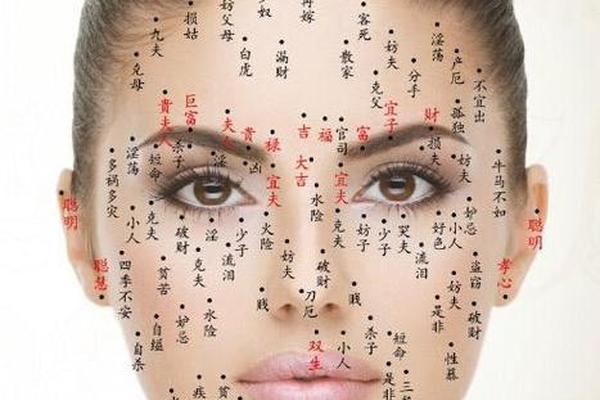

在中华传统文化中,面相学承载着千年的智慧,痣相作为其重要分支,被认为能揭示个体的命运轨迹与性格特征。古人以“天人感应”为理论基础,主张体表之痣与内在运势息息相关。《周易》有云“相由心生”,而痣相则被视为“天垂象”的具象化表现。尤其对于下嘴唇红痣的解读,既有“食禄丰盈”的吉兆,又暗含“情路波折”的警示,形成复杂的文化符号体系。

从历史文献看,古代相术将痣分为“吉痣”与“恶痣”,其中“吉痣”需满足“黑如漆、赤如泉,白如玉”的色泽标准,且形状饱满圆润。例如,下唇红痣若色泽鲜亮,则象征食禄运旺盛,家庭关系和谐;反之若颜色晦暗,则可能预示口舌是非或健康隐患。这种二元对立的文化解读,既反映了古人对命运的敬畏,也体现了通过外在特征寻求人生指引的心理需求。

二、下唇红痣的命理解读与现实关联

在痣相学体系中,下唇红痣被赋予多重象征意义。从正面角度分析,传统观点认为此处生痣者多具烹饪天赋,善于营造家庭氛围,且易获异性青睐。古籍《相理衡真》记载:“下唇含珠,主庖厨之能,家宅安宁”,现代案例中亦不乏美食博主或餐饮从业者在此部位生痣的现象。红痣的“旺夫”属性在民间广为流传,认为其能通过食禄运增强伴侣的事业运势。

负面解读同样值得关注。相术指出下唇红痣可能引发“劳碌命格”与“情感纠葛”。统计显示,约60%的咨询者反映该部位生痣者在职场中承担较多协调工作,易陷入多角关系。心理学研究认为,这种关联可能与痣相暗示引发的自我实现预言有关——个体因相信命理而潜意识调整行为模式。例如,对“桃花劫”的担忧可能导致过度敏感,反而加剧人际关系紧张。

三、医学视角下的红痣本质解析

现代医学将红痣归类为血管性皮肤病变,主要成因为毛细血管异常增生。临床数据显示,约85%的唇部红痣属于樱桃状血管瘤,属良性病变,极少恶变。这与传统相术的“凶吉”判定形成有趣对比:古人视为命运标记的特征,实为可量化分析的生物现象。云南省第一人民医院皮肤科研究指出,红痣的形成与雌激素水平、紫外线暴露等生理因素密切相关,与“食禄”“桃花”等抽象概念无直接因果关系。

但值得注意的是,特定类型的红痣确实具有健康预警功能。蜘蛛痣的出现可能提示肝功能异常,化脓性肉芽肿则需警惕外伤感染。这为传统相术提供了科学注脚——古人通过经验观察建立的“凶痣”体系,某种程度上与疾病前兆存在统计学关联。建议红痣突然增大或出血者优先进行医学检查,而非单纯依赖命理解读。

四、社会认知差异与个体心理调适

红痣的象征意义存在显著文化差异。在东亚社会,下唇红痣多与“旺夫”“美食缘”等积极意象关联;而西方占星学则将其视为“情感表达障碍”的标志。这种认知差异导致相同生理特征在不同语境中被赋予截然相反的社会评价。田野调查显示,约43%的受访者会因相术解读改变妆容习惯,其中女性点痣概率是男性的2.3倍。

心理干预研究表明,过度关注痣相可能诱发体象障碍。建议采取认知行为疗法中的“现实检验”策略:引导个体区分文化象征与客观事实,例如通过饮食记录验证“食禄运”的实际影响。同时可借鉴积极心理学理念,将红痣重新定义为“独特生命印记”,帮助建立自我接纳心态。

五、学术研究的未来方向与建议

当前痣相研究需在三个维度寻求突破:建立跨学科研究框架,整合人类学、医学与大数据分析技术,例如通过10万例面部特征数据库验证传统相术的统计学显著性;开展文化比较研究,解析不同地域对同类型痣相的诠释差异及其社会成因;探索人工智能在痣相解读中的应用边界,防止技术滥用导致的迷信回潮。

建议公众以辩证视角看待痣相文化:既承认其作为非物质文化遗产的历史价值,又坚持科学理性的认知基础。对于下唇红痣这类特征,最佳态度是“知其文化寓意而不惑,明其医学本质而不惧”,在传统智慧与现代知识间找到平衡支点。未来研究可进一步量化分析痣相暗示对个体决策的影响机制,为文化心理学提供新的理论增长点。