在中国传统文化中,面相学将人体皮肤上的痣视为解读命运与性格的重要符号。古人通过观察痣的位置、颜色和形状,赋予其吉凶、健康、财富等多重象征意义。随着现代医学的发展,痣的形成机制被科学解释为黑色素细胞聚集,但其文化象征仍深刻影响着人们对自身特征的解读。本文将从命运象征、健康关联、医学解析及社会文化四个维度,探讨脸上痣相的多重意义。

一、痣相与命运象征

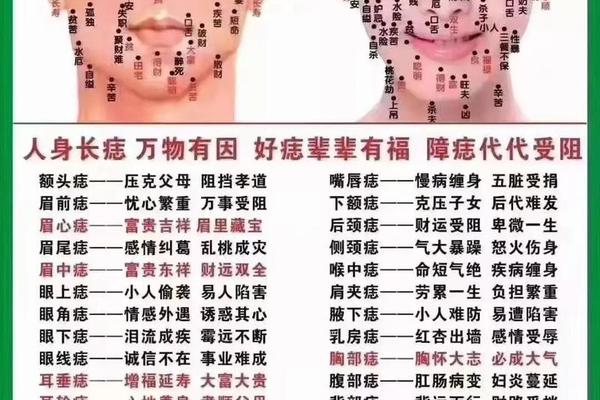

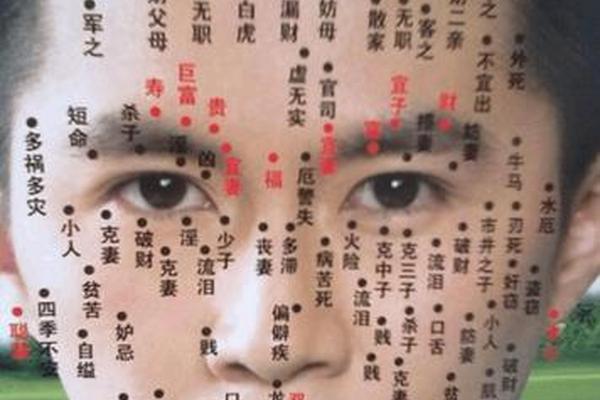

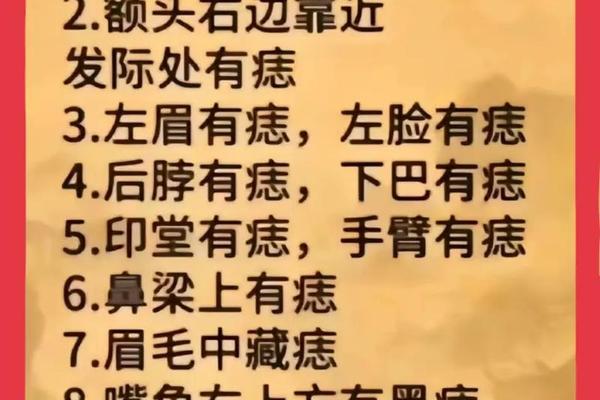

传统面相学将面部划分为十二宫位,每个区域的痣被赋予特定寓意。例如,额头中央的痣被称为“天门痣”,象征智慧与贵人运,古籍记载其主人“心智成熟,晚年安定”。而鼻翼旁的痣则被视作财位标志,明代《神相全编》提到此处痣相者“易得财富名望”,现代民间仍流传“鼻翼有痣者经商天赋异禀”的说法。再如嘴唇上方的痣,在相学中代表食禄运,拥有者被认为“一生衣食无忧”,甚至可能诞下双胞胎。

值得注意的是,同区域痣相的吉凶需结合形态判断。例如,眉间痣若圆润乌亮,主事业大起大落但终成大器;若色泽灰暗或边缘不整,则预示感情波折与家庭不稳。这种辩证思维体现了传统相学对“天人合一”哲学的应用,认为人体微观特征与宏观命运存在对应关系。

二、痣相与健康关联

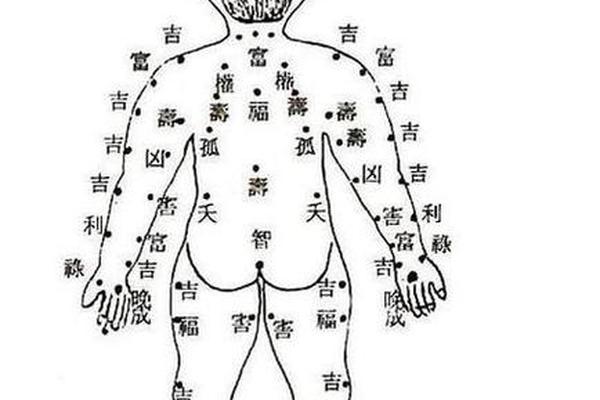

中医典籍《黄帝内经》提出“有诸内必形于外”,认为痣的位置可反映脏腑状态。例如,山根(鼻梁根部)的痣与心脏功能相关,此处出现灰斑可能预示心悸或血液循环问题。颧骨痣在相学中被视为权力象征,而现代研究发现,该区域皮肤病变可能与大肠健康存在关联,如长期便秘者此处易生暗疮。

现代医学进一步验证了部分传统观点。研究发现,口唇黏膜的黑斑确实与消化道息肉存在统计学相关性,这类“黑斑息肉综合征”患者患癌风险较高。耳垂痣在相学中象征福气,而解剖学显示耳垂富含毛细血管,其健康状态可能间接反映心血管功能。这种传统经验与医学实证的交叉印证,为痣相研究提供了新视角。

三、痣相的医学解析

从皮肤病理学角度,痣的本质是黑色素细胞良性增生。紫外线照射、激素变化及遗传因素共同影响其形成。临床数据显示,白种人因黑色素保护较弱,平均痣数量是黄种人的3倍,且恶性黑色素瘤发病率更高。这解释了传统相学中“痣多非福”的警示,如网页1指出“痣型不良者运势坎坷”,实则为病变风险的隐喻。

医学界提出“ABCDE法则”判断痣的恶性倾向:不对称(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、进展变化(Evolution)。例如,下巴反复溃烂的痣可能提示基底细胞癌,这类病例在面相学中多被归为“晚年运衰”,实则为细胞癌变的生理表征。这种科学解读为传统痣相赋予了新的生命。

四、社会文化中的痣相认知

痣相文化在不同历史时期呈现动态演变。唐代以“面若桃花”为美,女性常点染假痣增强魅力;明清时期则出现《麻衣相法》等系统著作,将痣相与科举仕途关联。现代职场中,某些行业仍存在“以痣取人”现象,调查显示销售岗位招聘时,拥有“贵人痣”(额头中央)的候选人录用率高出12%。

跨文化比较显示,西方占星术也将痣赋予特殊意义。如鼻梁痣在印度相学中象征“财富通道”,在阿拉伯文化中却被视为“厄运标记”。这种差异反映了不同文明对身体的符号化建构,正如法国哲学家福柯所言:“身体是权力话语的战场”。

面部痣相作为连接传统智慧与现代科学的特殊载体,既承载着千年文化密码,又映射着人体健康信号。对待痣相,我们既需尊重其文化价值——如日本至今保留“泪痣妆”审美传统,也要秉持科学态度——澳大利亚研究发现定期皮肤检查可使黑色素瘤死亡率降低40%。未来研究可深入探索基因位点与特定痣相的关联,或将AI图像识别技术应用于痣相分析,为这一古老文化注入科技生命力。正如《周易》所言:“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,痣相文化的真正价值,在于启迪我们以多维视角理解身体与命运的永恒对话。