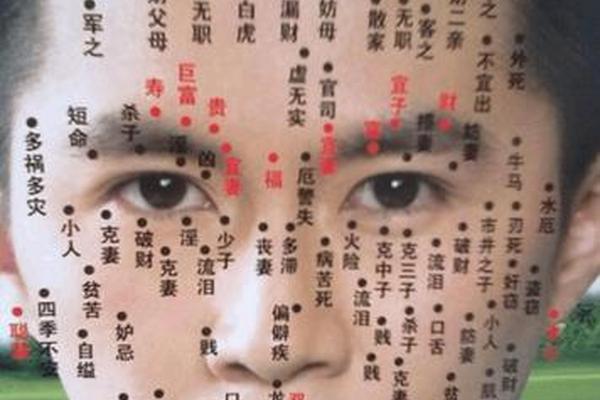

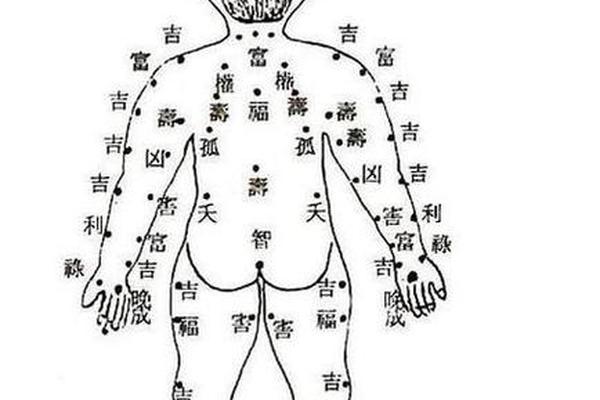

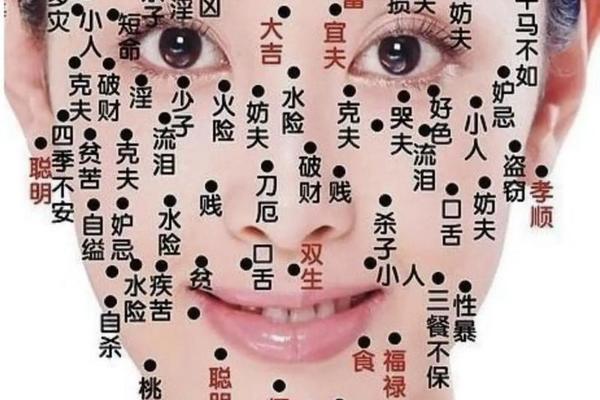

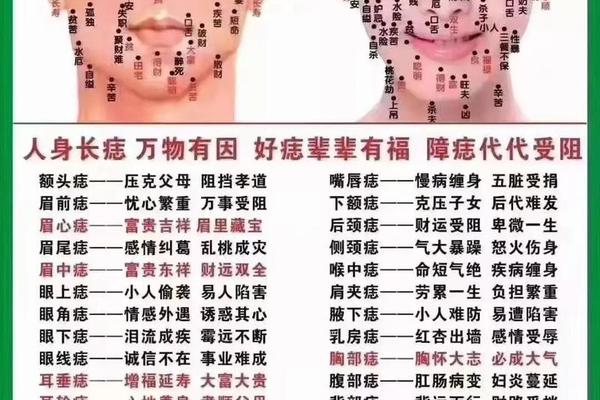

在中国传统文化中,痣相学被视为面相学的重要分支,其核心理论认为人体痣的位置、形态与色泽与个人的命运、性格及健康息息相关。古人通过观察面部和身体的痣分布,总结出一套系统的象征体系。例如,额头中央的“福痣”象征智慧与福运,而眼尾的“泪痣”则常被解读为情感波折的预兆。这种分类不仅基于生理特征,更融合了阴阳五行思想,认为人体是宇宙的缩影,痣的分布如同星象般暗含天机。

从文化视角看,痣相学的形成与中医理论密切相关。中医强调“有诸内必形诸外”,认为皮肤状态反映脏腑健康。例如,嘴唇周围的痣被认为与消化系统关联,而耳后痣可能暗示肝胆问题。这种内外关联的逻辑,使痣相学在古代兼具健康诊断与命运预测的双重功能。

二、现代科学视角下的痣成因

现代医学研究表明,痣的本质是皮肤中黑色素细胞的局部聚集,其形成主要受遗传、紫外线暴露和激素变化影响。遗传因素占据主导地位,某些基因(如多发性痣复合体基因)的突变会显著增加痣的数量与分布概率。例如,家族中若存在先天性巨痣患者,后代出现类似特征的概率可提高至5%。

环境因素同样不可忽视。紫外线会刺激黑色素细胞异常增殖,导致后天痣的形成,尤其在高暴露区域如面部、手臂。青春期、妊娠期等激素波动阶段,黑色素细胞活性增强,可能促使新痣生成或原有痣增大。值得注意的是,医学界已明确痣的良性特征与恶性黑色素瘤的区别,后者常表现为不对称、边缘模糊或颜色混杂。

三、痣相的符号化与心理暗示

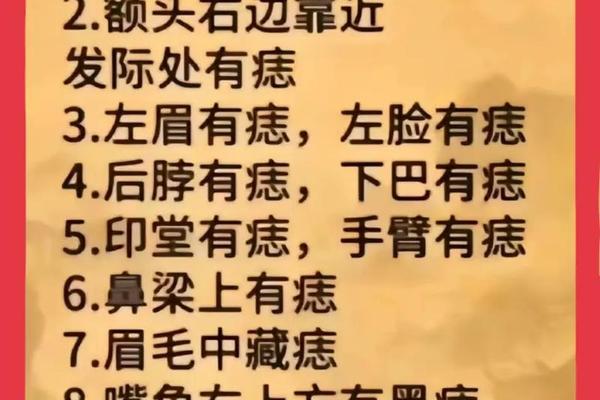

痣相学在现代社会的存续,与其符号化特征和心理学效应密不可分。从符号学角度看,痣的位置被赋予特定文化隐喻。例如,锁骨痣象征富贵,脚底痣被解读为“贵人运”,而眉中痣则暗含“藏财”之意。这些象征体系通过民间故事、文学艺术代代相传,形成集体记忆。

心理学中的“自我实现预言”现象进一步强化了痣相的认知影响。若个体相信某颗痣代表好运,可能因积极心态提升行动力,反之则可能因焦虑导致行为退缩。研究显示,约34%的受访者承认痣相解读曾影响其重大决策,如职业选择或婚恋关系。这种心理暗示虽无科学依据,却在社会互动中构建了独特的文化实践。

四、传统与科学的辩证统一

尽管现代科学否定了痣相的命运预测功能,但其文化价值与实用意义仍值得关注。从健康管理角度,某些部位的痣(如足底、皮带区)因长期摩擦可能增加癌变风险,需定期观察。医学界提出的“ABCDE法则”(不对称、边缘、颜色、直径、进展)为公众提供了科学的自检工具。

在文化传承层面,痣相学作为民俗符号融入艺术创作。古典文学常以痣刻画人物特质,如《红楼梦》中黛玉眉间痣象征灵性,而武侠小说中的“英雄痣”则强化角色辨识度。这种文化符号的再利用,使痣相学在当代仍具审美与叙事价值。

痣相学的形成是传统文化与科学认知交织的产物。从古代相术到现代医学,人类对痣的解读经历了从神秘主义到理性分析的转变。当前研究需进一步探索两大方向:一是基因与环境交互作用对痣分布的定量影响;二是痣相文化在全球化语境下的变迁机制,例如社交媒体如何重塑痣的象征意义。

建议公众以辩证态度看待痣相:既可通过科学手段监测健康风险,亦可将其作为文化符号丰富生活意趣。未来研究可结合大数据追踪痣分布与健康指标的关联,或从文化心理学视角解析痣相信仰的社会功能,为这一古老学问注入新的学术活力。