在中国传统相学中,痣的位置与形态被视为解读命运的重要符号,而生殖区域的痣相(俗称“阴痣”)因其隐蔽性,更被赋予了复杂的神秘色彩。古人认为“隐处多吉”,阴痣的吉凶象征不仅关乎个人运势,还与健康、情感甚至子嗣息息相关。随着现代医学的发展,这类痣相背后的生理意义也逐渐被揭示。本文将从文化、相学、医学等多维度解析阴痣的深层含义,探讨其传统象征与现代科学的交汇点。

一、阴痣的文化溯源与相学定位

中国相学对阴痣的解读可追溯至汉代,《麻衣相法》等典籍将人体划分为“显痣”与“隐痣”,强调生殖区痣相的特殊性。如敦煌出土的唐代《相书》残卷记载:“外阴有痣,左主贵,右主富”,认为痣相直接关联社会地位与财富。这种观念与古代“天人感应”思想一脉相承,将人体视为宇宙的微观映射,隐秘部位的痣相被视作天命所归的标记。

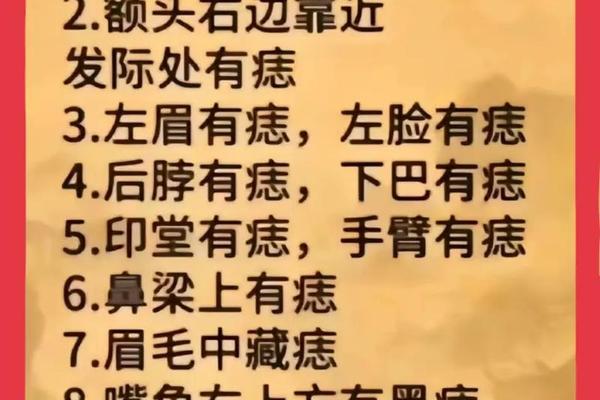

在相学体系中,阴痣的形态与颜色被精细分类。红色、圆润且长毛的痣被视为“跪拜痣”,象征福泽深厚;而茶褐色或边缘模糊的黑痣则被归为“死痣”,预示健康隐患。例如《袁柳庄神相全编》指出,女性痣色鲜红者“桃花不断”,但若色泽晦暗则可能“妇科疾厄缠身”。这种分类不仅体现相学对细节的考究,也暗合现代医学对色素痣良恶性的初步判断标准。

二、阴痣的吉凶象征与命运关联

传统相学对阴痣的解读存在显著性别差异。男性痣相多与事业、健康相关:左阴囊有痣者被认为“易得贵人提携”,而右股沟痣则象征“财库丰盈但需防小人”。女性阴痣的解读更为复杂,耻骨上方的痣被归为“气海痣”,若位于任脉沿线,则可能“影响子嗣运”;外痣则被赋予双重含义——既象征“情欲旺盛”,又警示“易陷情感纠葛”。

从现代社会学视角看,这类象征体系折射出古代社会的性别观念。例如“狼心狗肺痣”(乳沟正中痣)被归为凶相,实则是对女性突破传统道德约束的隐喻。而“阴痣主贵”的说法,则可能源于古代贵族因较少体力劳动,生殖区痣相不易摩擦恶化的现实。这种将生理特征与社会地位挂钩的逻辑,体现了相学对现实生活的观察与抽象化重构。

三、医学视角下的生殖区痣相解析

现代皮肤医学将痣分为交界痣、皮内痣与复合痣三类。交界痣因处于表皮与真皮交界处,存在较高恶变风险,尤其当痣体出现ABCDE特征(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径超6mm、短期演变)时,需警惕黑色素瘤。这与相学中“死痣主厄”的说法形成有趣对应——古代所谓“色泽晦暗、形态破碎”的凶痣,恰与现代医学的恶性体征描述吻合。

临床数据显示,生殖区痣的恶变率约为0.03%,但因部位特殊易受摩擦,需定期观察。例如部位的复合痣,若伴随瘙痒或渗液,可能提示HPV感染或癌前病变。相学强调“阴痣色变主病厄”,而医学研究证实,雌激素水平波动确实会导致痣体颜色加深,这与女性经期、妊娠期的生理变化直接相关。这种跨学科的印证,为传统痣相学说提供了部分科学依据。

四、现代视角的理性认知与科学建议

面对阴痣的相学解读,当代人需建立双重认知框架:一方面承认其文化价值,如《敦煌相书》将阴痣与命运关联的体系,反映了古代对人体神秘性的哲学思考;另一方面应遵循医学规范,对异常痣体及时进行皮肤镜或病理检查。例如相学中的“桃花痣”,若实际为尖锐湿疣或皮赘,盲目遵循“主姻缘”之说可能延误治疗。

未来研究可探索相学描述与医学指标的量化关联。如统计1000例色素痣案例,比对相学定义的“贵痣”与病理学良性特征的相关性,或建立AI模型分析痣相古籍中的形态描述术语。这种跨学科研究不仅能揭示传统相学的经验智慧,也可为皮肤疾病早期筛查提供新思路。

阴痣的相学释义承载着中国古代对人体与命运关系的独特认知,其吉凶象征体系是文化心理与经验观察的结合体。在现代科学框架下,我们既要摒弃其中牵强附会的迷信成分,也应关注其蕴含的早期疾病观察智慧。对于生殖区痣相,建议采取“文化理解,医学主导”的态度——欣赏其历史语境中的象征美学,同时以定期皮肤检查取代命运占卜。唯有如此,才能在传统与现代之间找到真正的平衡点。