在人类漫长的文明进程中,痣始终承载着神秘的文化符号与医学认知的双重身份。从《麻衣相法》到现代皮肤科学,从"天庭饱满藏富贵"的民间谚语到黑色素瘤的医学警示,这颗小小的皮肤印记始终在传统信仰与现代理性的交织中闪烁着独特光芒。这种跨越千年的文化现象,既折射出人类对命运的好奇与探索,也见证着认知方式的迭代与进步。

一、传统痣相学的文化根基

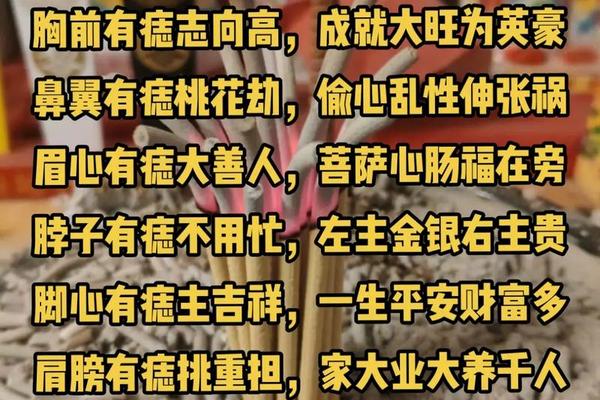

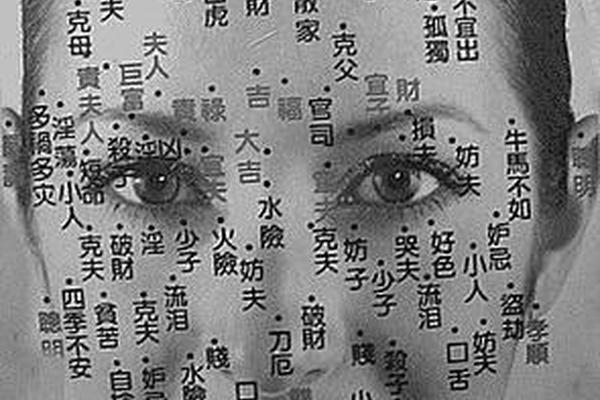

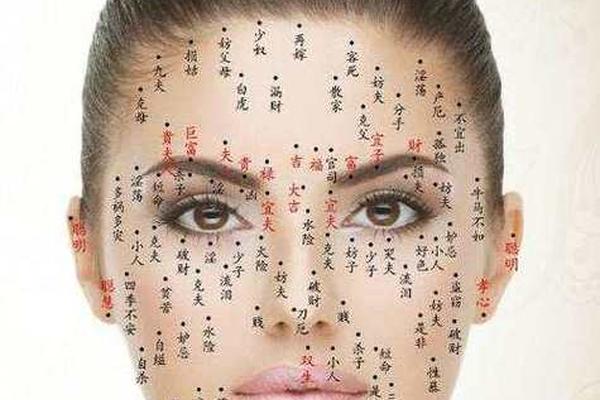

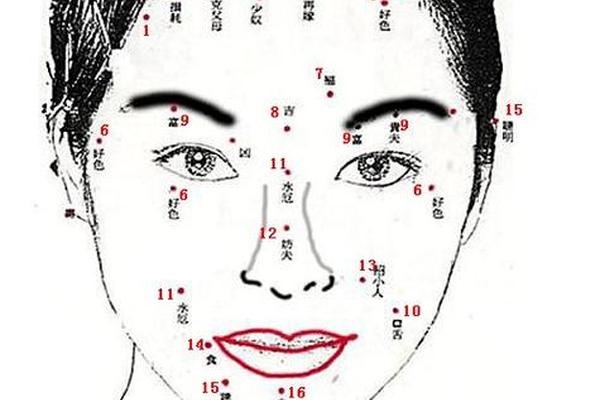

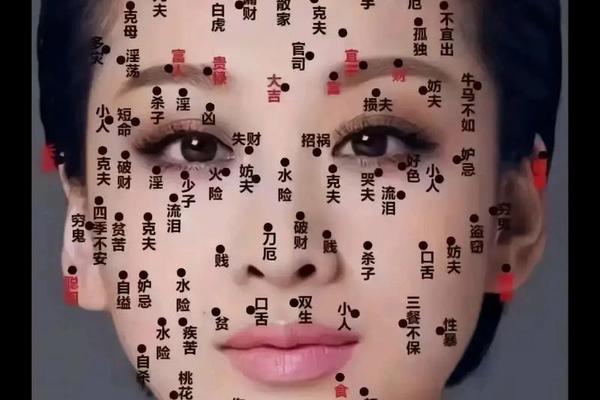

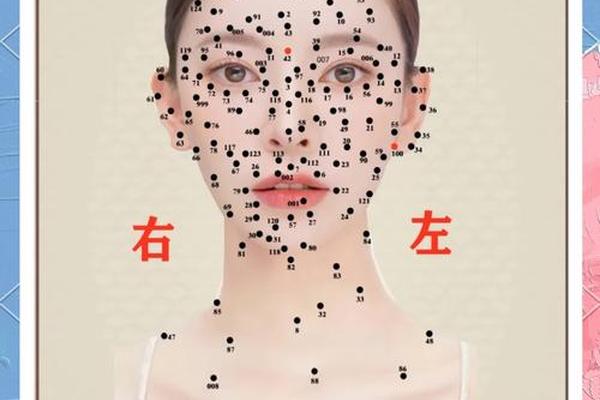

中国古代相术将人体视为"小宇宙",认为面部与身体的痣相是"上天垂相"的启示。相书《麻衣神相》提出"痣分善恶"之说,主张吉痣需满足"黑如漆、赤如泉,白如玉"的色泽标准,而凶痣多呈现晦暗浑浊的特征。这种认知体系将痣的位置与人生轨迹精密对应,如眉间痣被视作"大成功与大失败"的极端运势符号,鼻旁痣则被解读为性格轻浮的象征。

这种相学理论的形成,与古代"天人感应"的哲学观密切相关。汉代《相人》二十四卷开创的相术体系,将人体特征与天地运行规律相勾连,痣相成为解读个人气运的密码本。在具体实践中,相士发展出复杂的分区系统:上停主家运,中停主事业,下停主晚景,每个区域内的痣相都有特定寓意。这种将人体空间符号化的思维方式,构建起完整的命运解释体系。

二、科学视角下的痣相解析

现代医学将痣定义为"黑素细胞良性增生",其形成机制与遗传、紫外线暴露等客观因素相关。美国妙佑医疗中心的研究表明,普通人群平均携带10-45颗痣,且多数在40岁前形成,这种生物学特性与相学所谓"命运轨迹"并无必然联系。医学界更关注痣的形态变化,通过ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径过大、快速演变)来筛查恶性黑色素瘤。

值得注意的是,某些传统痣相描述与现代医学发现存在偶然对应。例如相学认为鼻翼痣主"漏财",而医学发现该区域频繁接触污染物可能增加皮肤病变风险。但这种关联更多是现象层面的巧合,德国医学界的研究证实,痣相与性格、命运之间不存在直接因果关系,所谓"身体素质决定性格,性格决定命运"的链条缺乏实证支持。

三、社会认知的心理投射机制

心理学研究显示,痣相信仰本质是"巴纳姆效应"的典型体现。当人们接受"眼尾痣主桃花"这类模糊描述时,会选择性关注符合预期的生活事件,形成自我验证的心理闭环。北京风水师秦阳明提出的"痣相综合判断论",强调需结合位置、色泽、个人行为多维分析,本质上是对传统相术的现代化改良。这种改良尝试将主观经验系统化,但仍未突破经验主义的局限。

社会调查显示,72%的点痣消费者出于美学考量,仅有28%涉及运势调整。新加坡某老字号点痣店的案例显示,顾客更多将点痣视作心理安慰剂,而非实质改变命运的手段。这种现象折射出现代社会对传统文化的工具性利用——在保留文化仪式感的剥离其宿命论内核。

四、跨学科研究的可能性

在文化人类学视角下,痣相信仰可视为"身体叙事"的特殊形式。马来西亚华人的"点痣改运"习俗,实质是通过身体修饰重构身份认同。这种文化实践与医学祛痣形成有趣对照:前者追求符号意义,后者关注生理健康,二者共同构成身体管理的多元面向。

未来研究可探索痣相文化对心理健康的影响机制。初步实验表明,相信"吉痣"象征的群体在压力情境下表现出更强的心理韧性。这种心理暗示效应,为传统文化资源的现代转化提供了新思路。医学界正在建立痣相特征与基因表达的数据模型,试图在分子层面解构传统认知。

从相士的罗盘到皮肤镜的探头,人类对痣的认知始终在神秘主义与理性主义之间寻找平衡点。当代社会的智慧在于,既承认痣相文化的历史合理性,又以科学精神审视其认知局限。这种认知态度,或许才是真正能"改运"的密钥——在尊重传统智慧的把握健康管理的主动权,让每个皮肤印记都成为生命故事的独特注脚,而非命运判决的冰冷印章。未来研究应加强跨学科对话,在文化传承与科学认知之间搭建更具建设性的解释框架。