血型密码:从A型血的临床普遍性到AB型血的“贵族”标签

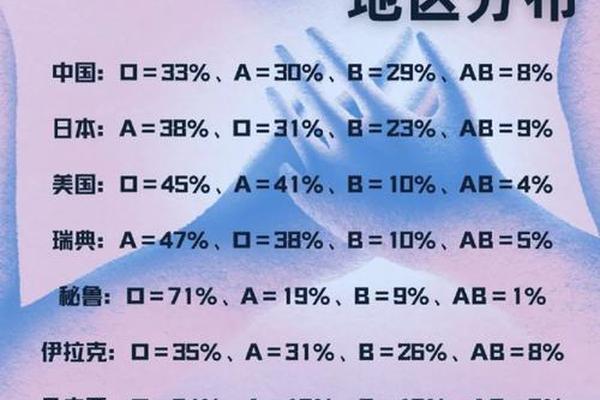

人类对血型的探索从未止步,从医学检测到文化符号,ABO血型系统始终承载着科学与社会的双重意义。在中国,A型血人群占全国总人口的28.72%,这一比例在临床环境中因疾病易感性等因素被进一步放大;而AB型血仅占8.91%,其稀有性与输血兼容性为它披上了“贵族”外衣。本文将从医学数据、遗传学规律及社会文化视角,解析这两种血型的特殊地位。

一、A型血的临床分布与医学意义

流行病学特征与疾病关联

中国A型血人群的占比位居第二(28.72%),但在特定疾病中的分布显著失衡。2020年武汉金银潭医院对1775例新冠肺炎患者的血型分析显示,A型血患者占比达37.75%,显著高于普通人群的32.16%,且死亡率更高(41.26%)。类似现象也见于其他疾病研究:法国学者发现A型血缺乏天然抗A抗体,可能削弱对SARS-CoV等病毒的防御;另有研究表明,A型血人群患动脉和静脉栓塞症的风险较O型血群体更高。这些数据提示,A型血的生物学特性可能在疾病易感性中扮演关键角色。

医院血库管理的挑战

A型血的临床需求与其疾病关联性紧密交织。以输血为例,A型血患者需严格匹配同型血液,而中国血库中A型血存量常因突发公共卫生事件(如新冠疫情)面临压力。A型血分布的地理差异加剧了这一挑战:中国北方地区A型血比例普遍高于南方,而疾病暴发可能打破地域平衡,导致局部供血短缺。动态监测血型分布与疾病流行趋势,成为优化血库资源配置的重要课题。

二、AB型血的“贵族”标签溯源

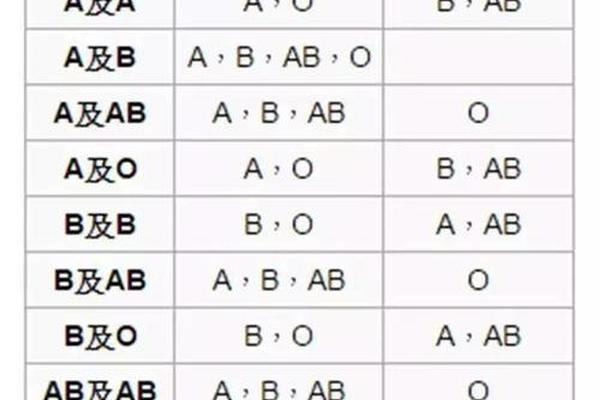

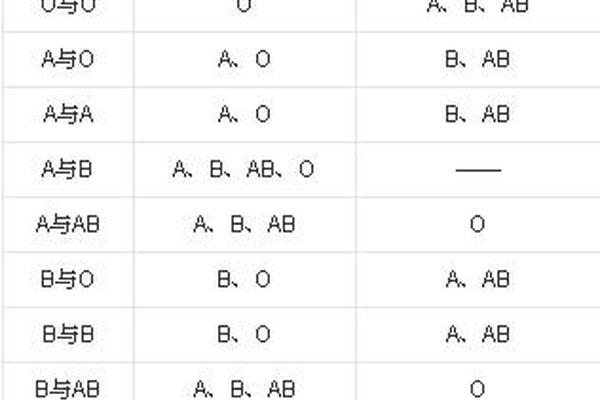

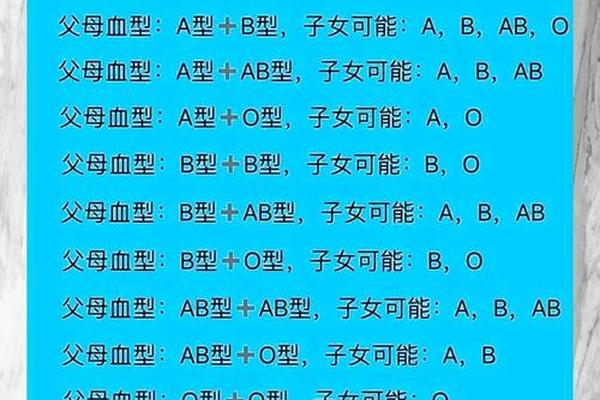

稀有性与遗传学规律

AB型血的全球占比仅约9%,在中国则不足9%。这种稀缺性源于ABO基因的显性遗传规律:AB型血要求个体同时携带A和B等位基因,而B型基因在欧亚大陆的扩散晚于A型。从人类迁徙史看,AB型血高频出现在民族融合区域,例如中亚与东亚交界地带,但其总体低占比使其成为血型系统中的“少数派”。

输血医学中的特殊地位

AB型血被称为“普遍受体”,因其血浆中无抗A、抗B抗体,可接受所有血型的红细胞输注(紧急情况下)。这种兼容性在临床急救中意义重大,但也暗藏风险:若输入大量异型血浆,仍可能引发溶血反应。江苏省第二中医院薛军主任指出,AB型血的输血适配优势常被误解为“贵族特权”,实则源于抗原-抗体反应的生物学机制。AB型血捐献者稀缺(仅占中国献血人群8.91%),进一步强化了其“珍贵”印象。

三、血型研究的科学与社会价值

医学应用的双重维度

血型研究正在从基础医学向精准医疗延伸。例如,通过血型分布地图预测区域性疾病风险,或开发针对特定血型的个性化疗法(如O型血对疟疾的抗性应用)。血型与心理健康的相关性逐渐显现:日本学者发现AB型血人群更易出现焦虑倾向,这可能与神经递质代谢差异有关,但需更大规模研究验证。

文化符号的祛魅与反思

血型文化在日本等国的盛行,反映了公众对简化分类的偏好。AB型血的“贵族”称谓虽无科学依据,却揭示了社会对稀缺性的崇拜心理。将血型与性格、社会地位强行关联,可能导致偏见与歧视。例如,部分企业招聘时隐性地偏好“O型血领导力”或“A型血严谨性”,这种刻板印象忽视了个体差异与后天环境的影响。

A型血的临床普遍性与AB型血的“贵族”标签,本质上是生物学规律与社会认知共同作用的结果。前者提示我们关注血型在疾病预防和输血管理中的实践价值;后者则呼吁理性看待血型文化,避免科学事实被过度符号化。未来研究可聚焦两方面:一是通过全基因组关联分析(GWAS)揭示血型与疾病的分子机制;二是开展跨文化比较,厘清血型标签的社会建构过程。唯有科学与人文并重,才能更全面地解码血型背后的生命密码。

参考文献

本文数据与观点综合自流行病学统计、临床医学研究及文化人类学分析,部分健康风险提示参考了循证医学指南。