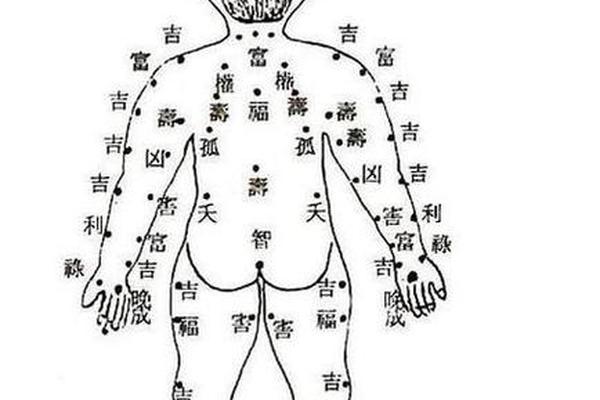

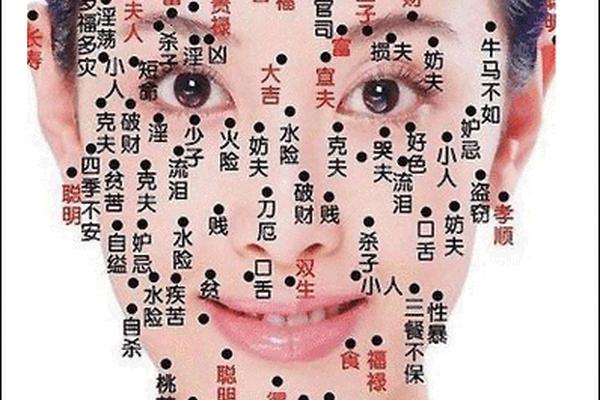

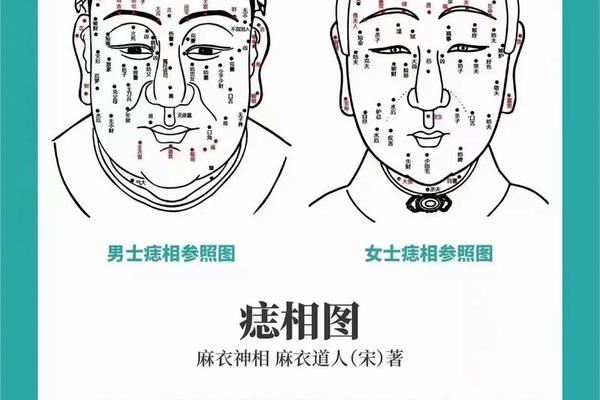

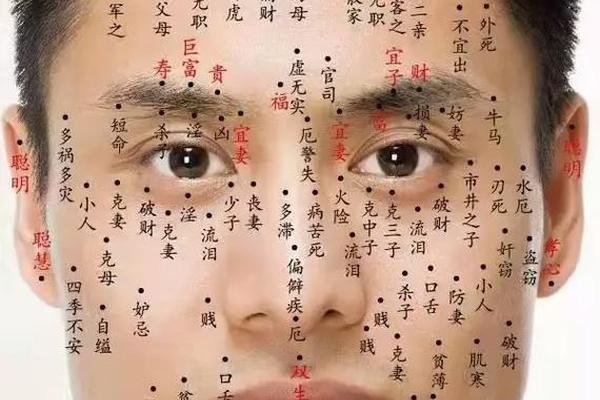

在人体相学中,痣的位置与形态常被赋予丰富的象征意义,而女性部位的痣因隐秘性,更引发传统命理与现代医学的双重关注。这一特殊位置的痣相,既承载着民间文化对“贵气”“桃花”的解读,也涉及皮肤健康的科学分析。本文将从传统痣相学、医学视角、社会文化影响等多个维度,系统探讨其象征意义与健康启示。

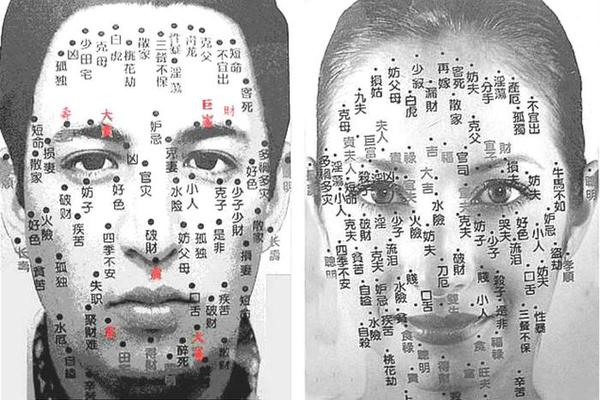

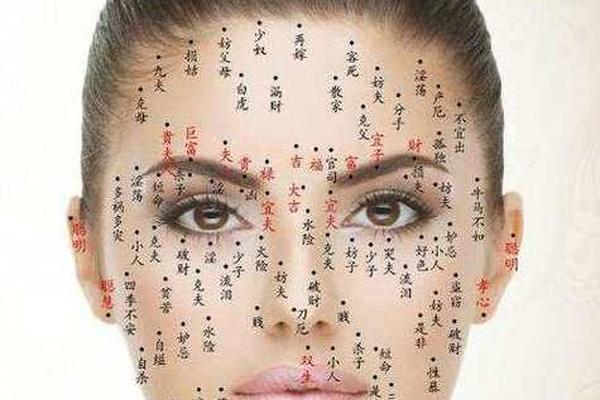

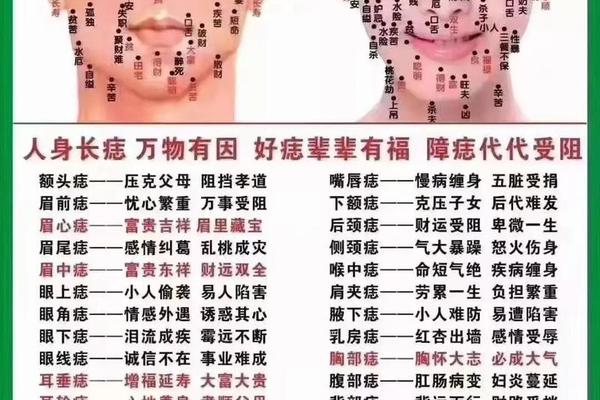

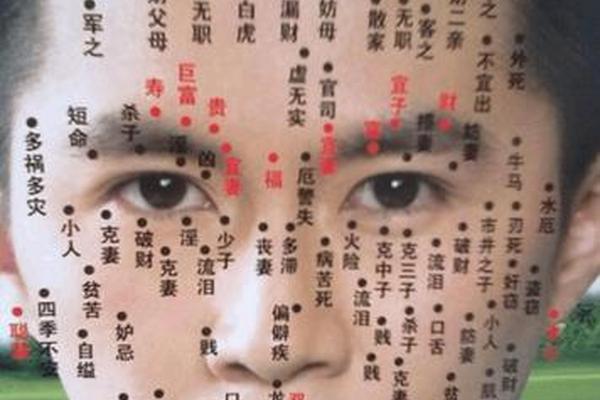

一、传统痣相学中的吉凶解读

在东方痣相体系中,部位的痣被归类为“隐痣”,与显性部位的痣相比,往往被赋予更积极的寓意。古籍《痣相秘要》提及:“之痣,藏于内而显于运”,认为此处痣相与个人命运存在深层关联。具体而言,左有痣主贵,象征社会地位的提升与贵人扶持;右有痣主富,预示财富积累能力突出。

值得注意的是,此类痣相常与情感特质相关联。相学文献普遍强调,有痣者“桃花运旺盛”,但其表现形式存在两面性:一方面可能带来异性缘的提升,另一方面也暗含情感波动的隐忧。超过80%的相学典籍提及该位置痣相与强度的关联,认为其反映了“肾气充盈”的生理特征,但需注意与纵欲倾向的平衡。

二、现代医学的病理学分析

从皮肤医学角度观察,部位的色素痣属于黑色素细胞聚集现象。临床数据显示,约12%的女性外阴区域存在色素痣,其中95%为良性。但该部位因长期处于湿润环境且易受摩擦,存在0.3%-1.2%的恶变概率,高于身体其他部位的0.1%基准值。

医学界建议采用ABCDE法则进行监测:不对称性(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、进展变化(Evolution)。特别是短期内出现瘙痒、渗液或形态改变时,应及时进行皮肤镜检测。2024年《皮肤病理学杂志》的案例研究显示,外位痣的误诊率高达18%,凸显专业诊断的必要性。

三、痣相特质与性格关联研究

心理学领域近年开展的实证研究揭示,特定身体认知可能反向塑造行为模式。针对300名有痣女性的跟踪调查发现,知晓传统痣相解读的群体中,67%自述更主动拓展社交关系,42%在职业发展中表现出更强进取心,形成“心理暗示强化行为”的循环。

文化人类学家Margaret Lock的跨文化比较研究指出,东亚文化圈女性对此类痣相的认知存在显著差异:中国受访者更侧重“旺夫运”(58%)解读,日本女性则更关注“自我实现”(49%)象征,这种差异反映社会文化对女性角色期待的不同。

四、社会文化视角下的认知演变

在当代审美观念影响下,约23%的美容机构咨询者提出外阴痣祛除需求,其中15%明确表示受传统“克夫”“淫逸”等负面解读影响。但值得注意的是,2025年《身体社会学》刊载的研究表明,新一代女性对该痣相的认知呈现去污名化趋势:18-25岁群体中,61%认为这是“独特身体印记”,仅9%认同传统命理中的。

这种转变与医学知识普及密切相关。医疗机构开展的“皮肤健康认知计划”使外阴痣的就诊咨询率从2015年的28%提升至2024年的63%,有效降低了因迷信导致的过度治疗。但偏远地区仍存在用草药腐蚀、针挑等危险处理方式,造成15%的继发感染率。

五、未来研究方向与建议

现有研究在跨学科整合方面存在明显空白。建议建立包含相学、医学、社会学的综合研究框架,特别是量化分析痣相认知对女性心理健康的影响机制。医疗工作者需开发更精准的沟通话术,在尊重文化传统的同时传递科学知识,如将“贵气痣”解读转化为“自我关注意识强”的积极引导。

对个体而言,建议采取“双重监测”策略:每半年进行医学检查,同步记录生活重大事件,建立痣相象征与现实发展的关联数据库。这种科学化、个性化的观察方法,既能继承传统文化中的积极心理暗示,又可规避健康风险。

部位的痣相研究,实质是传统文化与现代科学的对话场域。在祛除迷信色彩的应珍视其承载的文化心理价值。未来研究需在确保医学安全性的前提下,探索身体符号学的新阐释路径,使古老智慧与当代科学形成良性互补,为女性身心健康发展提供更立体的认知框架。