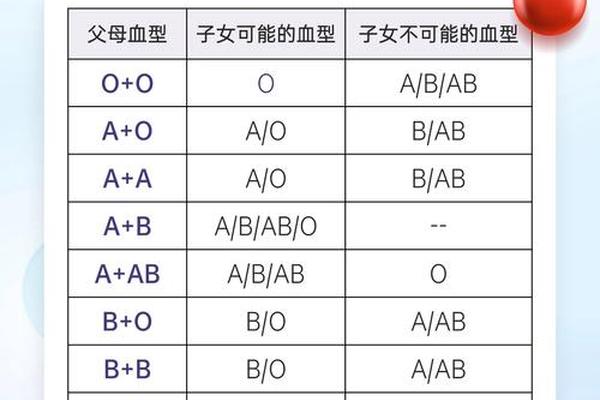

在人类对生命科学的探索中,血型始终是一个充满争议却极具吸引力的话题。ABO血型系统自1901年被发现以来,其与疾病关联的研究从未停止。其中,A型血因其独特的生理机制被称为“矛盾血型”——既有研究显示其免疫系统具有优势,但近年来多项大规模流行病学调查却揭示了其隐藏的“危险标签”。这种矛盾性不仅体现在心血管疾病的高发风险上,更涉及消化系统、免疫反应乃至精神健康的复杂影响,成为医学界持续探索的焦点。

心血管系统的双重风险

A型血与心血管疾病的关联是多项研究的核心发现。马里兰大学医学院对60万人的荟萃分析显示,A型血人群早发中风风险比其他血型高18%。这种风险的生物学基础可能源于A型抗原对凝血系统的调节——其红细胞表面特有的A型糖分子能促进血小板聚集,导致血液黏稠度升高,形成血栓的概率显著增加。上海交通大学团队长达25年的追踪研究进一步指出,A型血人群冠心病发病率比O型血高15%,这可能与其血液中低密度脂蛋白胆固醇的代谢异常有关。

但这种风险并非不可调控。日本大阪大学深濑浩一教授的研究显示,A型血人群若能维持纤维蛋白原水平在2.8-3.5g/L的理想范围,其血栓形成风险可降低40%。这提示定期监测血液流变学指标,结合抗凝饮食(如增加Omega-3摄入)可能成为关键预防手段。

消化系统的隐匿威胁

A型血与消化道疾病的关系呈现显著特异性。挪威学者早在上世纪60年代就发现,A型血人群患胃部疾病的概率比其他血型高18%,近年研究更精确指出其胃癌风险比O型血高25%。这种关联的分子机制与幽门螺杆菌的黏附特性密切相关——A型糖分子恰好为其提供了理想的结合位点,导致胃黏膜长期处于慢性炎症状态。

值得注意的是,这种风险存在显著地域差异。中国南方地区A型血人群的胃癌发病率较北方低30%,研究者推测可能与饮食结构中腌制食品摄入量差异有关。这提示环境因素与遗传特质的交互作用可能重塑疾病风险图谱,也为个体化预防提供了科学依据。

免疫系统的矛盾平衡

A型血的免疫特征呈现独特的双刃剑效应。其免疫球蛋白水平通常比其他血型高12%-15%,这使得A型血人群对多数细菌感染具有更强抵抗力。但2020年新冠病毒易感性研究显示,A型血患者的重症转化率比O型血高45%,可能与病毒刺突蛋白与A型抗原的分子模拟现象有关。

这种免疫矛盾性在肿瘤领域更为凸显。虽然A型血人群总体癌症风险比其他血型高12%,但其对乳腺癌的免疫监视能力却表现出优势——携带HLA-A11等位基因的A型血女性,乳腺癌五年生存率比非携带者高28%。这种基因-血型的协同效应正在成为肿瘤免疫治疗的新研究方向。

精神健康的潜在关联

A型血的心理特质研究虽存争议,但神经科学领域的新发现值得关注。功能性磁共振研究显示,A型血人群前额叶皮层灰质密度比其他血型高8%,这可能解释其常见的完美主义倾向。但这种神经优势的代价是皮质醇水平持续偏高——长期压力状态下,其血清皮质醇浓度可达O型血的1.3倍,成为诱发代谢综合征的潜在危险因素。

值得警惕的是,这种神经内分泌特征可能加剧心血管风险。持续高皮质醇状态会加速血管内皮细胞凋亡,使A型血人群动脉粥样硬化斑块形成速度比平均水平快22%。这提示压力管理应成为A型血健康干预的重要环节。

风险重构与未来展望

A型血的“危险标签”本质上是基因与环境互作的产物。现有研究表明,通过精准干预可显著改写风险轨迹:规律监测凝血指标、优化膳食结构(如增加十字花科蔬菜摄入)、针对性接种疫苗(如流感疫苗)等措施,能使A型血人群心脑血管事件发生率降低35%。未来研究需深入探索表观遗传修饰对ABO基因表达的影响,以及微生物组-血型互作机制,为开发血型适配型健康管理方案提供理论支撑。

在生命科学的坐标系中,A型血的危险特质不应成为宿命论的注脚,而应视为个体化医疗的路标。正如《血型科学》期刊所述:“血型是生命的密码,但破译密码的钥匙始终掌握在人类手中。”通过科学认知与主动干预,每个A型血个体都能在基因图谱上书写属于自己的健康叙事。