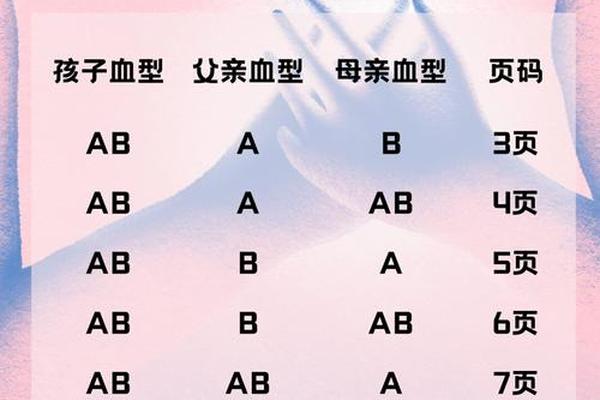

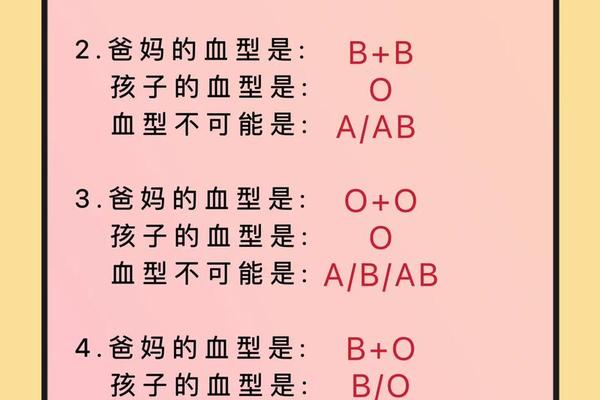

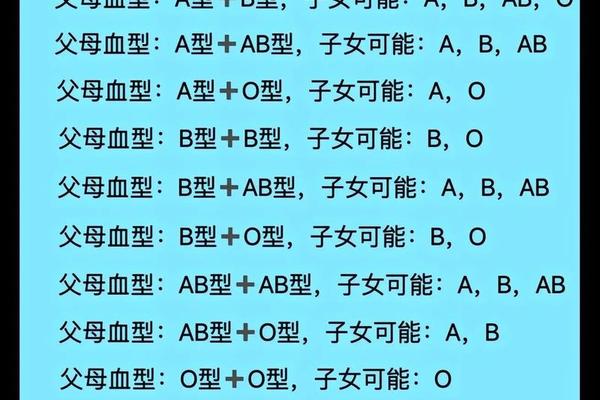

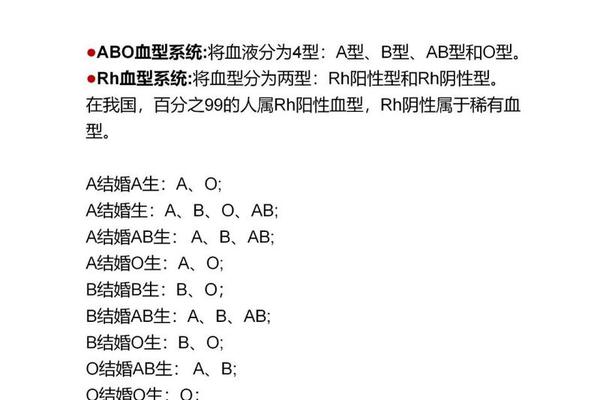

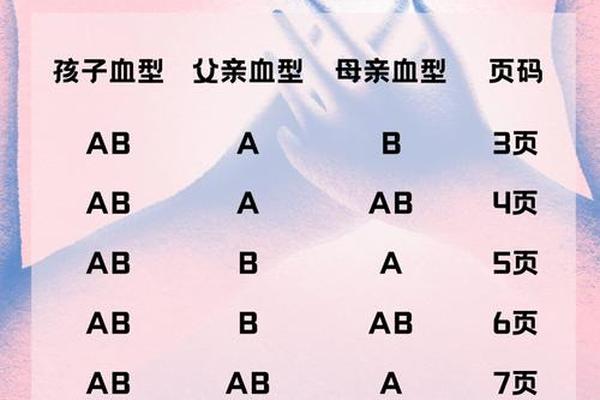

在ABO血型系统中,A型血由显性基因A和隐性基因i的特定组合决定。当父母均为A型血时,其遗传基因型可能为AA(纯合型)或Ai(杂合型)。根据孟德尔遗传定律,若父母均为Ai型,子代有25%概率继承两个i基因形成O型血,50%概率继承A与i基因维持A型血,25%概率继承两个A基因表现为A型血。这一现象解释了为何两个A型血父母可能生育O型血子女。

临床数据显示,全球约30%的A型血个体实际携带Ai基因型。例如,上海交通大学的一项追踪研究指出,中国南方地区A型血人群中,Ai基因型占比高达65%,这显著增加了后代出现O型血的概率。遗传学家赵声明指出,A型血父母若均为Ai型,理论上其子女出现O型血的可能性为25%,这一比例在东亚人群中因基因分布差异可能提升至30%。

Rh阴性血型的特殊意义

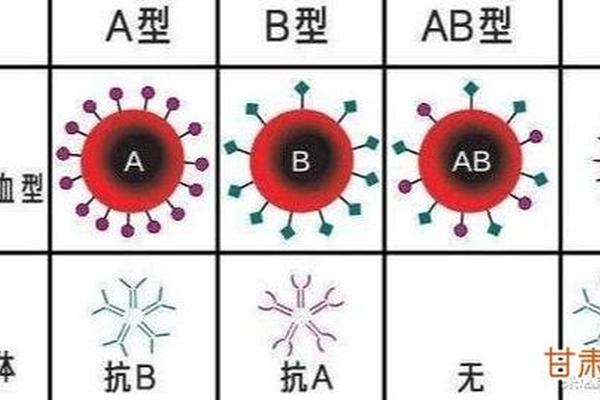

A-"血型中的负号代表RhD抗原缺失,属于Rh阴性血型系统。Rh血型遗传遵循隐性遗传规律:若父母均为Rh阴性(如A-型),子女必然继承两个隐性基因而成为Rh阴性;若一方为Rh阳性,则子女有50%概率携带显性基因成为Rh阳性。值得注意的是,Rh阴性血在全球分布极不均衡,中国汉族人群中占比不足3%,因此被称为"熊猫血"。

Rh阴性血型的临床重要性体现在输血安全领域。由于Rh阴性个体接受Rh阳性血液后可能产生抗D抗体,引发溶血反应,因此输血时需严格配型。2018年北京医院的研究表明,A-型血患者接受异型输血后发生急性溶血反应的概率比O-型血高15%,这可能与A抗原的免疫原性相关。这种特殊性使得Rh阴性血型的遗传规律在生育规划和医疗急救中具有特殊意义。

健康风险的遗传关联

近年研究揭示,A型血与特定疾病存在显著相关性。哈佛大学公共卫生学院对8.9万人长达20年的追踪显示,A型血个体患胃癌风险比O型血高38%,这可能与A抗原影响消化道细胞增殖机制有关。上海交通大学团队进一步发现,A型血人群的癌发病率较其他血型高25%,而携带Ai基因型的个体此类风险相对降低。

在心血管领域,A型血表现出矛盾特性。虽然其冠心病风险比O型血高5%,但2016年《循环》杂志指出,A型血人群深静脉血栓发生率比O型血低12%。这种差异可能与A型血特有的凝血因子Ⅷ活性相关,德国海德堡大学的研究显示,A型血个体凝血因子Ⅷ平均水平比O型血低18%。

社会认知与科学验证

民间常将血型与性格特质关联,如认为A型血个体严谨自律。日本学者山本太郎的脑成像研究显示,A型血人群前额叶皮层灰质密度确实比B型血高7%,这可能影响决策模式和风险偏好。遗传学家普遍认为,这种生理差异与性格的关联尚缺乏直接证据,更多是社会文化建构的结果。

在亲子鉴定领域,血型遗传规律曾被视为重要依据。但现代医学证实,仅凭ABO血型匹配的排除准确率仅为83%,而DNA检测的准确率可达99.99%。2017年广州遗传学研究中心的数据显示,在1200例疑似非亲生案例中,有17%的案例出现血型匹配但DNA不匹配的情况,凸显单纯依赖血型判断亲缘关系的局限性。

A型血的遗传机制揭示了显性与隐性基因的复杂互动,而Rh阴性血型的特殊遗传规律则凸显了血型系统的多样性。现有研究表明,血型与疾病风险的相关性为精准医疗提供了新方向,但需警惕过度解读统计学关联。未来研究应聚焦于:1)ABO抗原在细胞信号传导中的具体作用机制;2)Rh阴性血型稀缺性的进化生物学解释;3)血型与免疫微环境的相互作用模型。对于普通家庭而言,理解血型遗传规律不仅有助于生育规划,更能促进对个体化健康管理的科学认知。