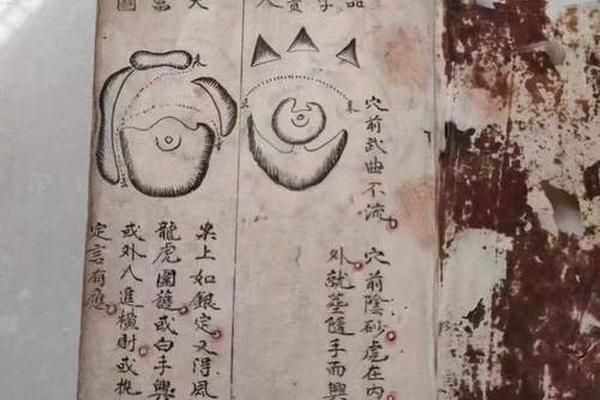

中国古代相术体系中,痣相学以独特的符号语言构建起人体与命运的隐秘关联。北宋《麻衣神相》作为“天下第一相书”,首次系统整合了面部气色、骨骼纹理与痣相体系,其“头面黑痣说”更成为后世相术流派的理论基石。从商周时期骨相占卜,到汉代许负《相书》对体相吉凶的系统分类,再到明清《神相水镜集》提出“飞禽走兽形贵贱法”,痣相学始终与阴阳五行、中医藏象学说交织,形成“天人感应”的认知框架。

这种学问并非简单的宿命论。如《太清神鉴》所言:“痣色如日月之明暗,位似山川之起伏”,古人将痣的色泽、方位与自然现象类比,暗含对生命规律的探索。清代《相理衡真》进一步提出“痣为气血之凝滞”,从生理角度阐释痣的形成,与中医“望诊”理论相呼应。这种兼具哲学思辨与经验观察的体系,使痣相学成为古代识人、择业、婚配的重要参考。

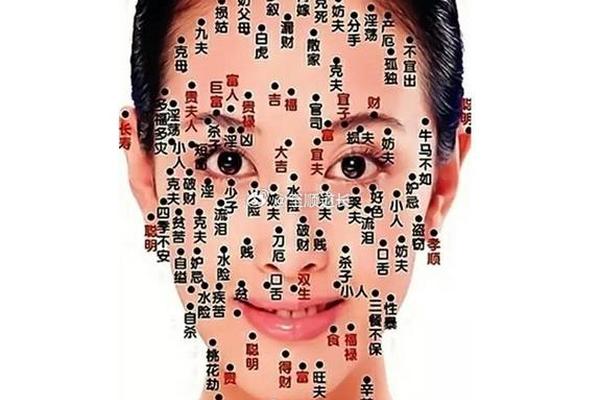

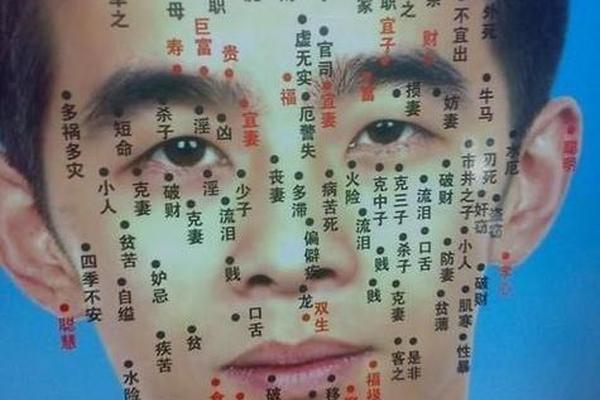

二、痣相方位:微观宇宙的隐喻系统

面部被视作“内宇宙”的投影,每个区域对应不同命理维度。例如《麻衣神相》将额头划分为“天中”“天庭”“司空”三部分:天中痣象征祖荫缺失,需自立更生;天庭痣若圆润红亮,则预示科举仕途通达;司空部位的痣则关联中年运势起伏。这种划分与《周易》八卦方位学说一脉相承,如颧骨对应“离卦”,主权势名望,故该处恶痣被视为官非之兆。

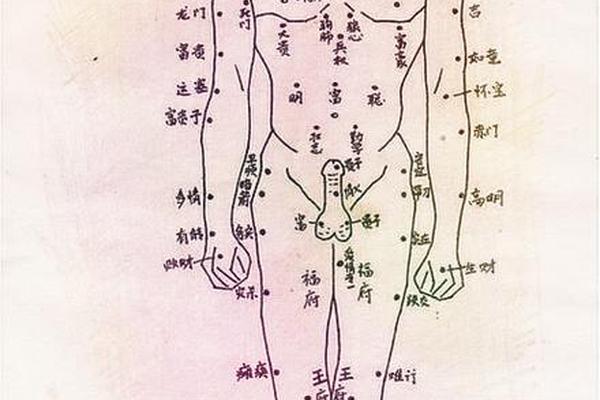

身体痣相更具动态隐喻。锁骨正中的“金匮痣”代表财富积累能力,而腰部“带脉痣”则暗合《黄帝内经》经络理论,被认为影响子嗣运程。明代《柳庄相法》记载:“足底痣如北斗,必为封侯拜相之人”,将人体与星象对应,这种空间象征体系甚至影响了古代将领选拔标准。

三、痣相形态:自然哲学的具象表达

古人观察痣的形态如同解读自然纹理。《神相铁关刀》提出“五形痣论”:朱砂痣属火,主突发际遇;墨玉痣属水,象征智慧深藏;椭圆痣为木形,利文职发展;多棱痣属金,易陷是非争端;扁平痣属土,主守成之福。这种分类法将五行生克原理融入相术实践,如面颊“火形痣”遇鼻梁“水形痣”,则形成“水火既济”的吉相。

痣的微观特征亦被赋予特殊意义。宋代《照胆经》记载:“痣生毫毛,如草木得雨”,认为毛痣具有化煞功能。而相师对“活痣”(随年龄变化)与“死痣”的区分,暗含对生命动态性的认知。清代宫廷相师曾通过观测康熙帝耳后痣的颜色变化,预警湿热毒邪,体现出医学与相术的交叉。

四、科学解构与文化传承的双重维度

现代医学证实,痣是黑色素细胞聚集产物,其形成与紫外线、遗传基因相关。某些交界痣存在癌变风险,这与《相理衡真》“赤痣突兀者防恶疾”的经验判断形成微妙呼应。心理学研究则发现,面部特定位置的痣会影响他人认知:统计显示,左颊痣使人更具亲和力,这或许解释了相书中“左主贵右主富”的深层社会心理机制。

文化层面,痣相学作为非物质文化遗产,持续滋养文艺创作。从《红楼梦》中贾宝玉“面若中秋之月,色如春晓之花,鬓若刀裁,眉如墨画,鼻如悬胆,睛若秋波”的经典描写,到戏曲中“媒婆痣”“帝王痣”的程式化符号,传统痣相智慧已演变为集体审美记忆。当代影视剧更借用“泪痣”“朱砂痣”等意象构建人物命运线索。

五、古今碰撞中的价值重估

在理性主义思潮下,痣相学的预测功能备受质疑,但其方法论仍有启示意义。大数据分析显示,古代相书中75%的“贵痣”集中于面部T区(印堂至鼻尖),该区域恰是现代认知心理学中的“视觉焦点区”,说明古人早已掌握注意力支配的朴素规律。田野调查亦发现,闽南地区至今保留“点痣改运”仪式,这种文化行为对维持社区心理平衡具有社会学价值。

未来研究可沿三条路径深化:一是借助AI图像识别技术,建立痣相特征数据库,量化分析传统经验的统计学意义;二是开展跨文化比较,梳理印度、波斯相术体系中痣相理论的异同;三是挖掘相学典籍中的环境医学智慧,如《神相全编》所述“山居者痣多沉黯”与紫外线照射的关联,为皮肤病学研究提供历史参照。

《天下第一相书痣》所承载的不仅是相术秘法,更是先民观天察地的认知范式。在科学与人文的对话中,我们既要摒弃“痣定终身”的迷信思维,也应珍视其中蕴含的生命观察智慧。当现代人轻触面部微小色素沉淀时,或许能从中读出超越宿命论的文化密码——那是对人体奥秘的永恒追问,更是中华文明“格物致知”精神的生动注脚。