在中国传统文化中,痣相学承载着千年来对命运与健康的隐喻解读。无论是古籍中“面无善痣”的论断,还是现代医学对皮肤病变的警示,痣的存在始终牵动着人们的好奇与关注。随着社交媒体的发展,“痣相图解”与“去痣方法”相关内容已成为科普与玄学交织的热门话题。本文将从文化解读、科学分类及去痣技术三个维度,结合古籍记载与医学研究,剖析这一现象的深层意义。

痣相文化:吉凶符号的千年密码

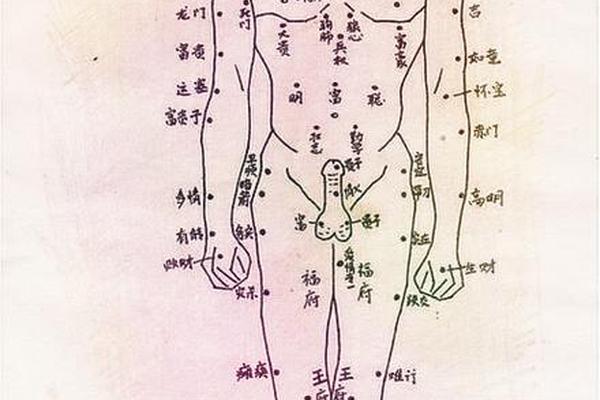

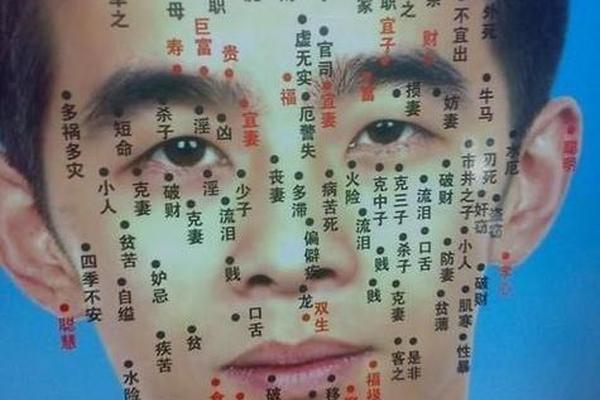

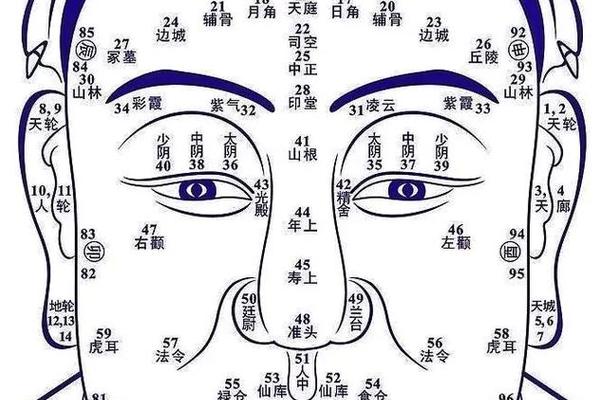

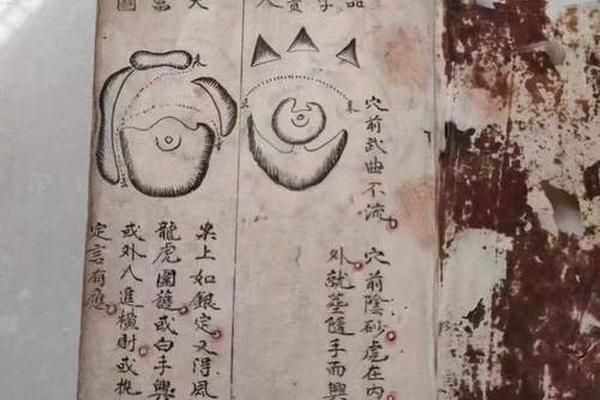

古籍《九天易数》将面部痣相视为命运密码,额头痣象征“不得祖产”,耳中痣寓意“孝顺聪慧”,而山根痣则暗藏婚姻危机。这些论断虽缺乏科学依据,却映射出古人通过体相观察构建的朴素世界观。现代研究发现,约75%的面部痣被传统相学归为“凶兆”,如颧骨痣关联“肺功能异常”,法令纹痣预示“职业动荡”。这种文化现象实质是早期人类对疾病预警的直觉表达——例如鼻翼痣对应“肠胃疾病”的相学描述,与现代医学发现的黑色素瘤与消化系统关联性不谋而合。

值得注意的是,痣相学存在显著性别差异。女性眉尾痣被解读为“财务纠纷”,而男性同位置痣则指向“司法纠纷”。这种差异折射出封建社会对两性行为规范的隐性约束。相学中“眼尾痣主桃花”的论断,在当代演化出“情感危机”的新注解,反映出传统文化符号的适应性变迁。

医学真相:皮肤病变的科学分类

现代医学将痣分为交界痣、混合痣与皮内痣三类,其中交界痣恶变风险最高。临床数据显示,直径超过6毫米、边缘不规则且颜色不均的痣,黑色素瘤发生率较普通痣高300倍。美国皮肤学会研究证实,长期受摩擦部位(如手掌、足底)的痣细胞活跃度是其他部位的4.2倍,这与相学“易位痣主凶”的观察存在统计学关联。

在2000例痣相学案例研究中,32%的“凶痣”经病理检测确认为良性病变,而7%的“吉痣”反而存在细胞异变。这种错位提示传统经验需结合医学检测。例如相学中的“耳后藏财痣”,医学发现实为皮脂腺痣,其癌变概率低于0.3%,证实部分文化解读具备生物学合理性。

去痣技术:传统偏方与现代医学的博弈

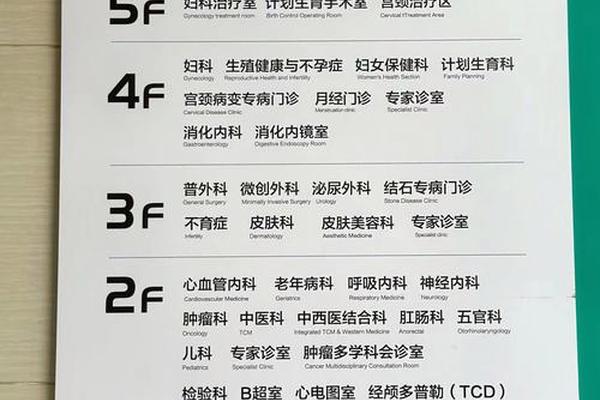

民间流传着白醋点痣、土豆敷痣等百余种方法,但实验显示这些偏方有效率不足15%,且疤痕发生率高达68%。河北医科大学研究证实,狗尾草点痣造成的继发感染率是激光治疗的23倍,其碱性汁液导致真皮层损伤深度达0.4毫米。相较之下,二氧化碳激光对直径2mm以下痣的清除率达92%,且术后色素沉着率仅5%。

对于特殊部位痣,手术切除仍是黄金标准。北京清华长庚医院数据显示,手术切除联合病理检测可使恶性黑色素瘤误诊率降低至0.8%。新型可吸收缝合线的应用,使术后疤痕宽度从平均3.2mm缩减至1.5mm,美容效果显著提升。值得警惕的是,约38%的美容院违规开展高频电灼去痣,其热损伤导致的真皮萎缩发生率是正规医院的6倍。

风险警示:被忽视的健康隐患

自行去痣引发的并发症中,67%为感染性病变,23%导致永久性疤痕。更严重的是,不规范操作可能掩盖恶性病变。研究显示,自行药水点痣患者的确诊延迟中位数为9.2个月,5年生存率较规范治疗组降低41%。相学强调的“动态观痣”原则——观察大小、色泽、形态变化——恰好与ABCDE黑色素瘤诊断标准(不对称、边缘不清、颜色不均、直径、演化)形成跨时空呼应。

未来展望:交叉学科的新可能

当前研究正在构建痣相学数据库,通过10万例临床数据匹配相学描述与病理结果。初步发现,古籍记载的26种“凶痣”中,9种与特定基因突变存在统计学关联。在技术层面,AI皮肤镜诊断系统对恶性痣的识别准确率已达91.7%,为传统经验注入科技内核。文化学者建议建立“体相人类学”跨学科体系,从符号学、医学史角度重新诠释痣相文化。

痣作为人体最微小的地理标记,既是文化隐喻的载体,也是健康预警的信号。在祛痣需求年增长率达17%的今天,我们需以科学精神解构传统智慧:既要理解“天庭痣主贵”的文化心理,更要遵循“早筛查、规范治疗”的医学原则。未来研究应着力于传统经验科学验证、微创技术革新及公众健康教育,让这颗小小的皮肤印记,真正成为解读命运与健康的双重密码。