在同一个家庭中,姐姐是A型血,妹妹却拥有不同的血型,这样的现象看似寻常,实则蕴含着遗传学的精妙规律。姐妹血型差异不仅打破了“血型必然遗传父母”的刻板印象,更揭示了基因重组和隐性基因表达的复杂机制。这种差异可能带来健康风险的分野、社会认知的碰撞,甚至成为家庭科学教育的契机。

遗传学视角下的血型分化

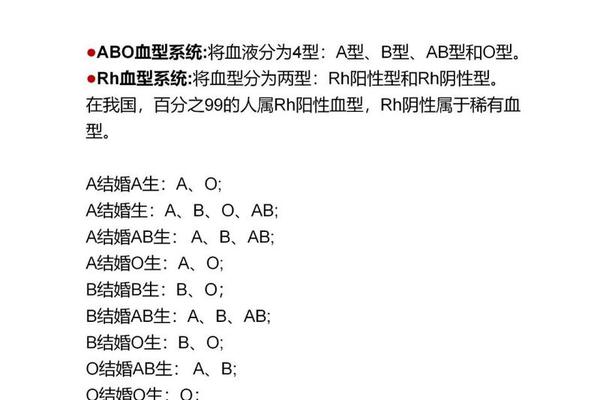

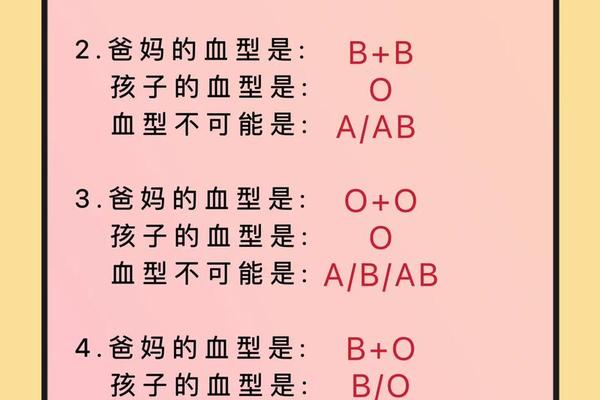

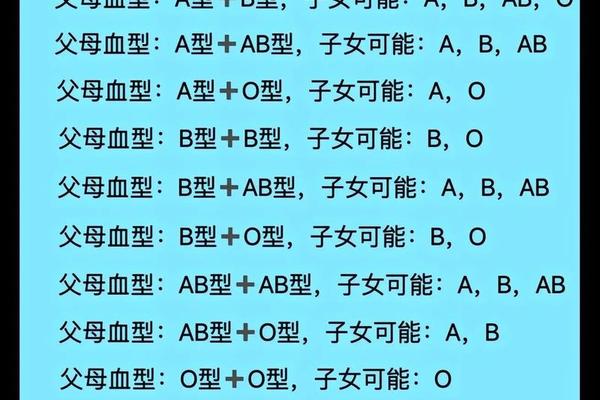

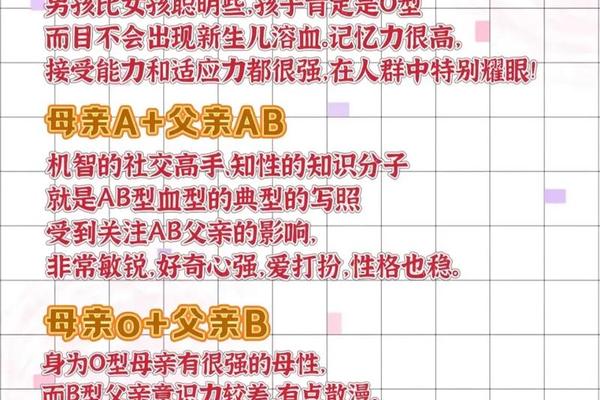

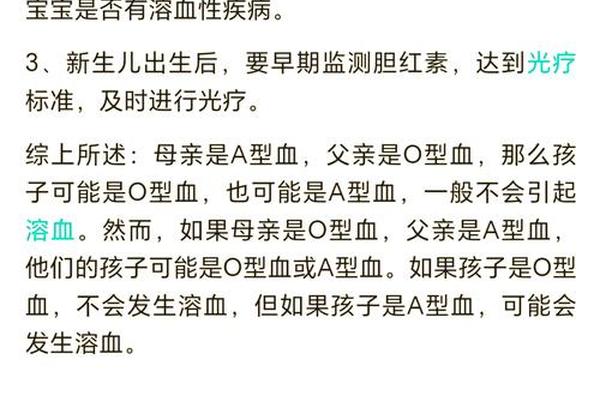

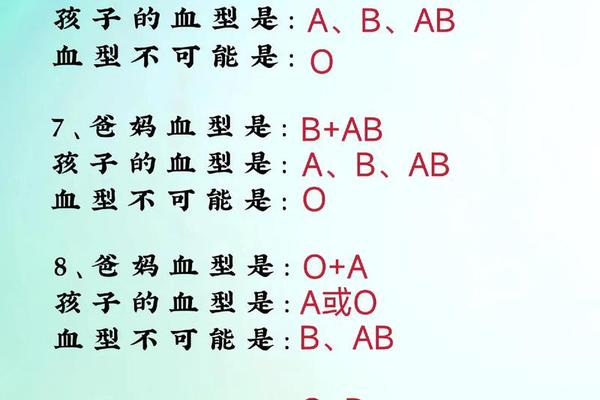

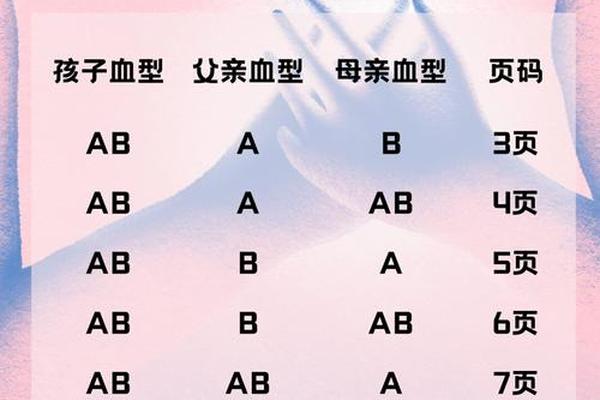

根据ABO血型系统的遗传规律,父母各提供一个等位基因组合决定子女血型。例如当父母分别为A型(基因型可能为AA或AO)和B型(基因型可能为BB或BO)时,子女可能呈现A、B、AB或O型四种可能性。具体到姐妹案例中,若父母中一方为AO型,另一方为BO型,姐姐继承A和O基因形成A型血,而妹妹继承O和B基因则可能呈现B型血。这种显隐关系的随机性,使得同胞间血型差异率达到25%-37.5%。

现代分子生物学研究发现,ABO基因位于第9号染色体长臂,其抗原决定簇的形成依赖于糖基转移酶的活性。A型血的形成需要N-乙酰半乳糖胺转移酶,而B型血则需要半乳糖转移酶。姐妹间血型差异的本质,是父母不同等位基因在减数分裂时的随机分配结果。这种现象验证了孟德尔遗传定律中“性状分离”和“自由组合”原则在人类遗传中的普适性。

健康风险的分野与趋同

从流行病学数据来看,A型血群体在胃癌、癌等消化道肿瘤风险上较其他血型增加12-23%,这与A抗原易被幽门螺杆菌识别附着有关。而B型血人群的糖尿病发病率较其他血型高21%,可能源于胰岛素抵抗基因与B抗原基因的连锁遗传。姐妹血型差异带来的不仅是免疫系统识别标记的不同,更可能形成疾病易感性的天然分野。

但后天因素的调节作用同样关键。2024年《eLife》期刊的研究表明,O型血人群本应具备的出血障碍风险,可通过维生素K摄入和规律运动降低47%。这说明即便存在先天差异,健康管理仍能有效弥合血型带来的风险鸿沟。对于姐妹而言,差异化的体检重点(如A型血侧重消化道筛查,B型血关注血糖监测)配合共同的生活方式改善,可实现健康管理的个性化与协同性统一。

社会认知的碰撞与重构

在日本学者古川竹二提出的“血型性格论”影响下,A型血常被贴上“严谨保守”的标签,而B型血则被认为是“自由奔放”的代表。这种社会认知可能造成姐妹在成长过程中遭遇差异化期待——姐姐被要求成为“模范生”,妹妹则被默许“创造性发展”。但2016年《国际家庭科学杂志》的万人级研究证实,血型与性格特征无统计学相关性,所谓关联更多是心理暗示的产物。

这种认知偏差还可能影响职业选择。某些企业曾将血型纳入招聘考量,认为A型血适合财务岗位,B型血适合创意工作。但2014年日本劳动省的专项调查显示,在控制教育背景等因素后,血型与职业胜任度无显著关联。破除这类伪科学认知,需要从基础教育阶段强化遗传学知识的普及,建立基于实证的科学决策体系。

家庭教育的科学启蒙契机

姐妹血型差异为家庭科学教育提供了生动案例。通过绘制遗传图谱,可以直观展示显隐性基因的传递规律:若父亲为AO型(表现A型),母亲为BO型(表现B型),子女出现A、B、AB、O型的概率各占25%。这种具象化教学不仅解释了个体差异,更能培养子女的概率思维和科学探究能力。

在健康管理层面,家庭可建立差异化的健康档案。A型血成员需重点防范幽门螺杆菌感染,定期进行胃蛋白酶原检测;B型血成员则应加强血糖监测,控制精制碳水摄入。同时保持共性的健康基础:如共同践行地中海饮食,维持每周150分钟的中等强度运动,这些措施可降低各类血型的共性疾病风险达30%以上。

姐妹血型差异的本质是遗传多样性的自然体现,既不应被妖魔化为健康威胁,也不能简化为性格标签。现代医学证实,血型相关疾病风险多可通过精准预防有效控制,其影响权重远低于吸烟、肥胖等可控因素。建议建立基于血型的个性化健康管理体系,同时加强公众科学素养教育,消除对血型差异的认知误区。未来研究需深入探索血型抗原与免疫微环境的相互作用机制,以及表观遗传修饰对血型相关疾病易感性的调节作用,为精准医学提供新的理论支点。