血型分布在不同地区和民族中存在显著差异。根据全球统计数据显示,B型血在东亚、中亚等地区占比较高,例如中国汉族中B型血约占28%,维吾尔族则高达31%,而A型血在汉族中占31%,维吾尔族为29%。这种差异可能与基因迁移、自然选择及环境适应相关。例如,游牧民族因长期摄入乳制品和肉类,B型血比例更高,而农耕文明中A型血更普遍,这一现象与ABO抗原对特定病原体的免疫适应性有关。

从遗传学角度看,B型血的显性基因(B)与隐性基因(O)的组合模式,使其在杂合状态下仍表现为B型。相比之下,A型血的显性基因(A)与隐性基因(O)的分布模式类似,但受历史迁徙影响,部分地区的A型血基因频率略低于B型。例如,中国北方少数民族因长期与中亚游牧民族融合,B型血比例显著高于南方汉族。

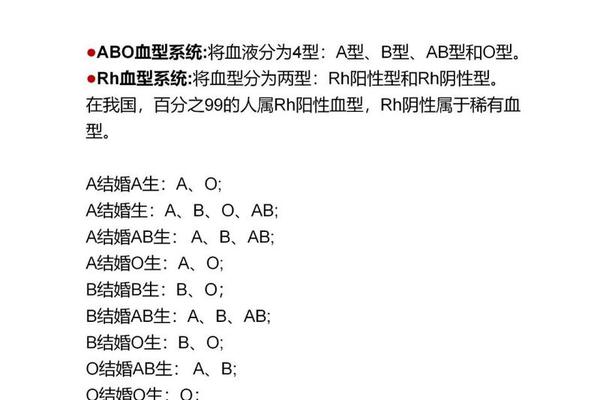

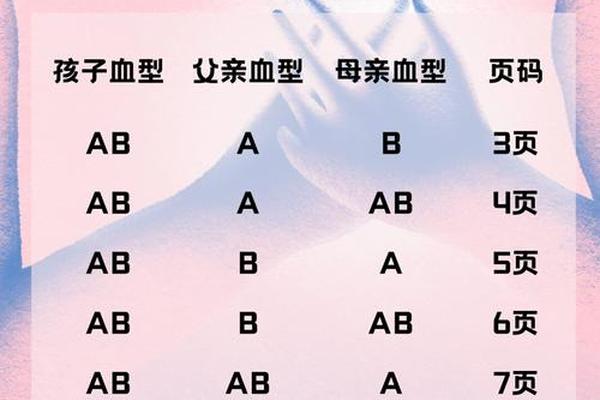

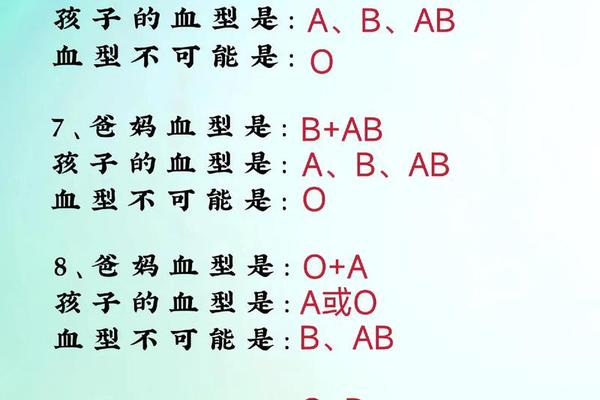

二、A型与B型父母的子代血型遗传规律

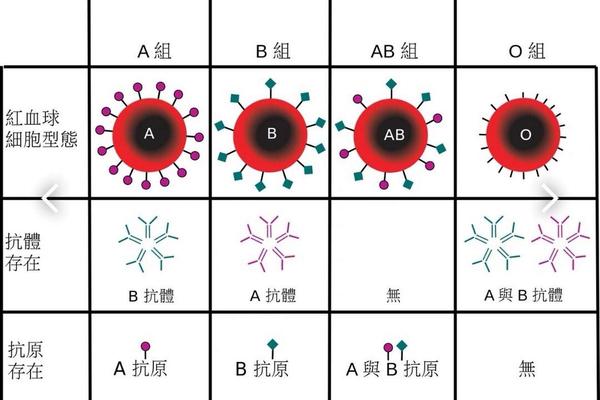

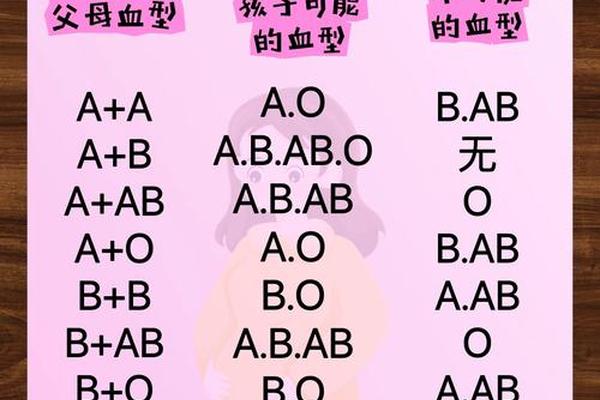

根据孟德尔遗传定律,A型与B型父母生育的子女可能呈现A、B、AB或O四种血型。这是因为A型血的基因型可能是AA或AO,B型血可能是BB或BO,两者结合时,子代基因组合包括AB、AO、BO和OO。例如,若父亲为AO型(A型),母亲为BO型(B型),子代基因型可能为AB(AB型)、AO(A型)、BO(B型)或OO(O型),概率各占25%。

值得注意的是,AB型血的形成需父母双方分别提供A和B基因。若父母一方为纯合型(AA或BB),则子代无法出现O型血。例如,纯合A型(AA)与纯合B型(BB)结合时,子代100%为AB型。实际案例中,因隐性基因的存在,A型与B型父母生育O型子女的概率仍存在。例如,中国一项研究显示,A型与B型夫妇生育O型子女的概率约为6.25%。

三、血型遗传的临床意义与特殊案例

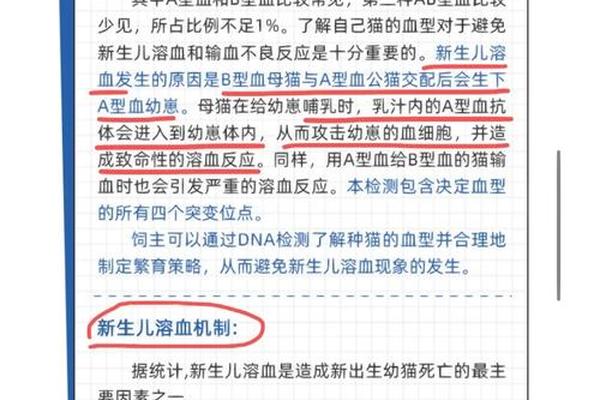

血型遗传对输血医学和妊娠管理具有重要临床价值。例如,AB型血作为“万能受血者”,其血浆中缺乏抗A和抗B抗体,可接受任何血型的红细胞输注;而O型血因缺乏A、B抗原,可作为“万能供血者”。临床输血仍强调同型优先,以避免血浆中的抗体引发溶血反应。

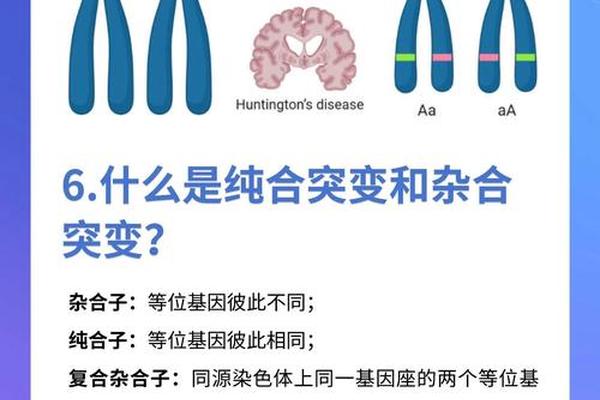

特殊案例中,血型遗传可能偏离常规规律。例如,孟买型血(缺乏H抗原)的个体即使携带A或B基因,也会被误判为O型,导致子代出现“不可能”的血型组合。CisAB型血因A和B基因位于同一条染色体,可能使AB型父母生育AB型子女的概率异常升高。此类现象提示,基因检测在亲子鉴定和临床诊断中不可或缺。

四、血型研究的未来方向与社会意义

血型研究需进一步探索基因与环境互作的机制。例如,肠道菌群与血型抗原的关联性已被证实,B型血个体肠道内特定菌群数量是A型或O型的5万倍,这可能影响代谢疾病风险。血型与传染病易感性的关联(如O型血对疟疾的抵抗力)仍需多学科交叉验证。

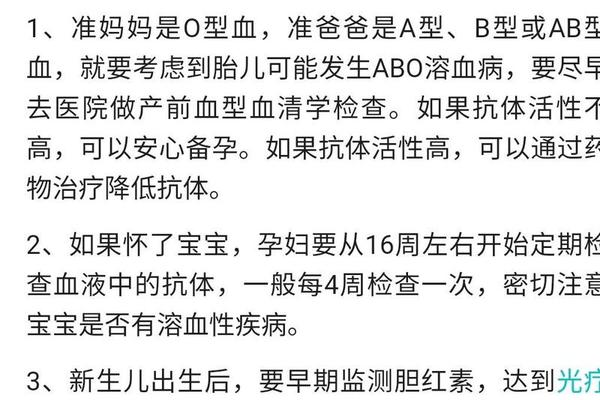

社会层面,普及血型知识可提升公众健康意识。例如,O型血女性在妊娠期间需监测ABO溶血风险,而Rh阴性血型(熊猫血)的稀有性要求建立区域性血液储备网络。未来,结合基因组学和大数据分析,血型研究有望为个性化医疗提供更精准的指导。

总结与建议

血型分布与遗传规律是生物学与人类学交叉研究的重要领域。B型血在特定族群中的优势分布反映了基因与环境的协同进化,而A型与B型父母的子代血型多样性则彰显了遗传学的复杂性。临床实践中,需警惕特殊血型对输血和妊娠的影响,并推动基因检测技术的普及。建议未来研究聚焦血型与疾病关联的分子机制,并加强公众科普,以促进血型科学在医疗与社会服务中的实际应用。