在人类对生命奥秘的探索中,血型始终是充满神秘色彩的话题。当A型血与AB型血的个体相遇,他们的基因组合不仅编织出生命的可能形态,更牵动着人们对遗传规律的思考。而AB型血被称为"贵族血"的民间传说,则在科学与文化的交织中折射出血型认知的复杂性。这种称谓背后既有生物学特性支撑,也蕴含着社会心理的投射,需要从多维度进行剖析。

一、A型与AB型血型的遗传规律

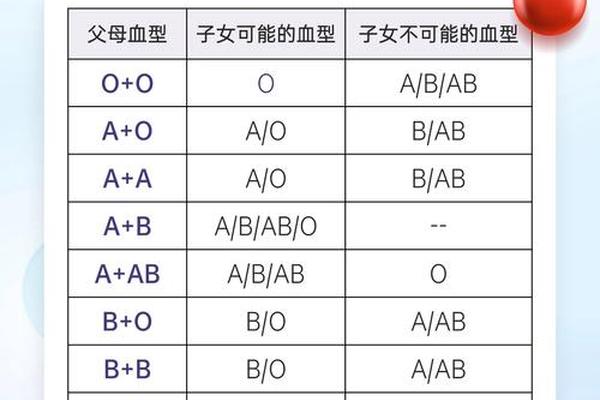

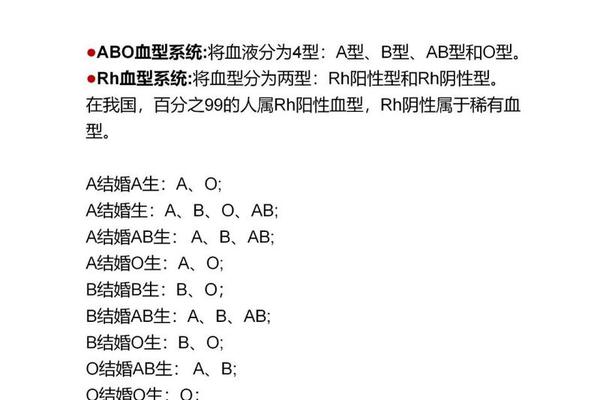

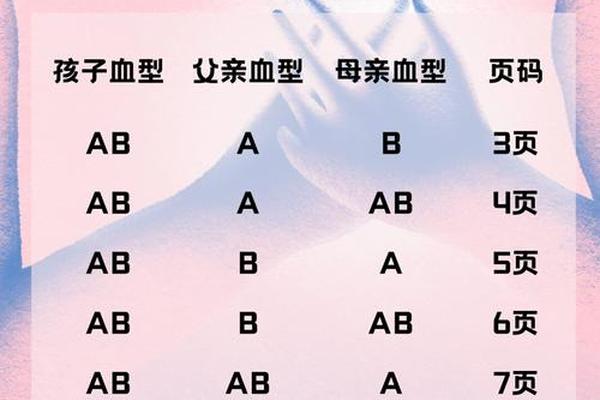

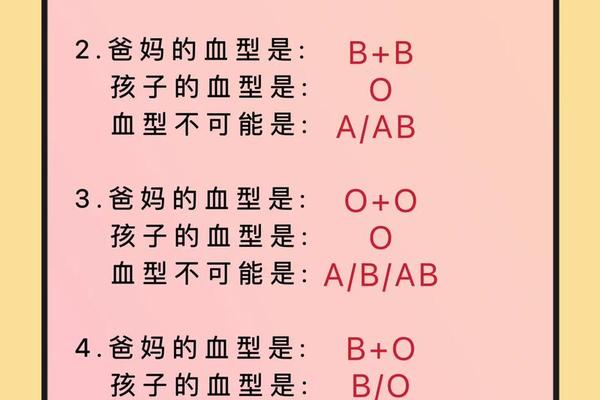

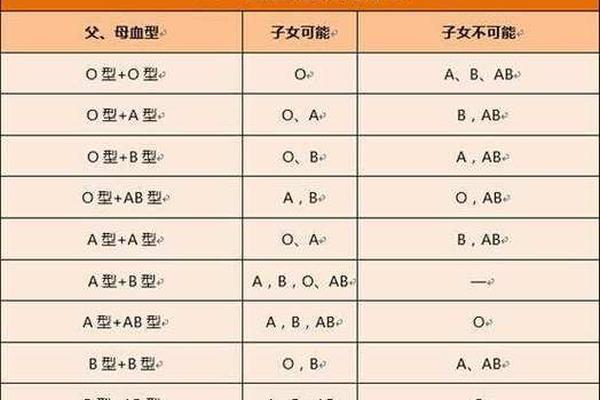

根据孟德尔遗传定律,A型血的基因型可能为AA或AO,AB型血的基因型固定为AB。当A型(AA/AO)与AB型结合时,父母各传递一个等位基因给后代。若A型为AA型,其只能传递A基因,与AB型提供的A或B基因组合,子代将呈现AA(A型)或AB(AB型);若A型为AO型,可传递A或O基因,与AB型的A/B基因结合,则可能形成AA、AB、AO(表现为A型)或BO(表现为B型)四种组合。

这种遗传机制源于ABO血型系统的显隐性关系。A和B抗原为显性表达,O型为隐性。AB型作为共显性表达的特殊类型,其遗传特性打破了传统的显隐规则。根据国际输血协会数据,A型与AB型结合的后代中,A型概率约50%,B型25%,AB型25%,而O型因缺乏O基因来源完全不可能出现。这种精确的遗传概率,正是血型系统作为人类最早发现的遗传标记的重要价值体现。

二、"贵族血"称谓的由来解析

AB型血的稀缺性是其被称为"贵族血"的首要原因。全球范围内AB型人口占比不足10%,在中国更仅占7%左右,这种稀有性使其在血型系统中独树一帜。从进化角度看,AB型出现时间最晚,约在1500年前才通过A型与B型的基因重组形成,这种"年轻"特性更增添了其神秘色彩。

输血医学特性强化了其特殊地位。AB型个体血清中不含抗A、抗B抗体,可接受所有血型输血,这种"万能受血者"特性在紧急救治中具有独特优势。但需注意,现代输血医学强调同型输注原则,所谓"万能"仅存在于极端情况下的应急处理,常规医疗中仍需严格配型。

三、科学视角下的认知误区

民间将AB型与"贵族"关联,部分源于对其免疫特性的误解。虽有研究显示AB型对某些细菌感染抵抗力较强,但大规模流行病学调查表明,其心血管疾病、消化系统疾病风险反而高于其他血型。日本学者山本的研究指出,AB型人群的IgE抗体水平较高,这可能解释其过敏性疾病发生率较高的现象。

性格特质的文化建构更需要理性看待。日本企业曾盛行"血型性格论",将AB型描述为理性冷静的代表,但2019年《自然》杂志发表的多中心研究证实,血型与性格特征无统计学相关性。这种文化现象实质是社会认知偏差的投射,将生物学差异过度引申至社会属性层面。

四、现代医学的深化认知

随着基因组学发展,ABO血型系统的临床意义不断拓展。2024年中国学者发现,AB型人群的FUT2基因多态性与肠道菌群构成存在显著相关性,这为个性化医疗提供了新方向。在器官移植领域,AB型供体的组织相容性优势使其成为珍贵资源,但同时也面临供体短缺的困境。

值得注意的是,孟买血型等稀有血型系统的发现,提示着ABO系统仅是血型图谱的冰山一角。2023年WHO更新的血型分类已包含43个血型系统,强调临床需关注Kell、Duffy等稀有血型抗原。这种认知深化既破除了对AB型的过度神话,也展现了血型研究的广阔前景。

通过多维度分析可见,A型与AB型结合的血型遗传遵循严谨的生物学规律,而"贵族血"称谓则是科学事实与文化想象的复合体。在肯定AB型特殊生物学价值的需警惕将血型标签化的认知偏差。未来研究应着重探索血型与疾病易感性的分子机制,开发基于血型特征的健康管理方案。对普通民众而言,理解血型系统的科学本质,既能破除迷信认知,也能更好把握个性化健康管理的真谛。