在人类遗传学的奇妙世界中,血型系统犹如一本用基因密码书写的家族史册。当A型血与B型血相遇缔造新生命时,红细胞的抗原表达背后隐藏着复杂却有序的遗传法则。这个看似简单的生物学现象,不仅牵动着父母对新生儿血型的好奇,更在临床医学中影响着输血安全、器官移植乃至新生儿溶血症的预防策略。理解这对基因组合的奥秘,就是打开人类遗传多样性的一把钥匙。

一、遗传密码的显隐法则

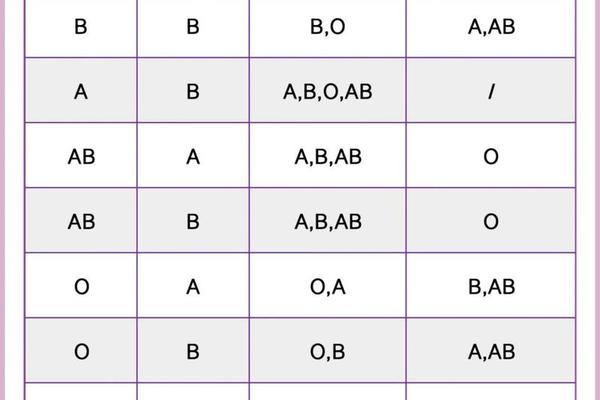

ABO血型系统的遗传机制建立在三个等位基因的显隐关系上。来自父母的IA、IB基因属于显性基因,而i基因则呈现隐性特征。当A型血(IAIA或IAi)与B型血(IBIB或IBi)结合时,子女可能获得的基因组合呈现丰富的可能性图谱。以IAi型父亲与IBi型母亲为例,子代将面临四种基因组合:IAIB(AB型)、IAi(A型)、IBi(B型)、ii(O型)。

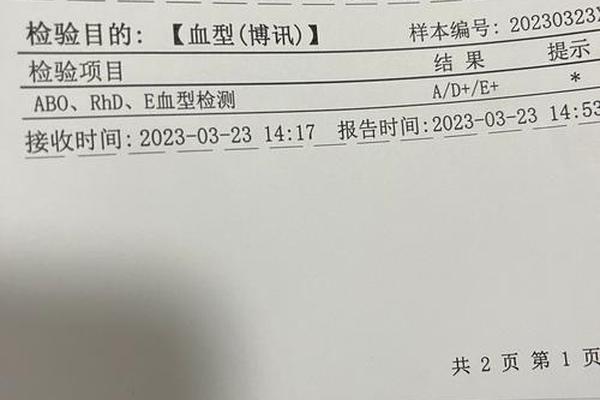

这种遗传规律在分子层面表现为糖基转移酶的活性差异。IA基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶负责合成A抗原,而IB基因产物是α-1,3-半乳糖转移酶,催化B抗原形成。当隐性i基因纯合时,这两种酶均不表达,红细胞表面仅保留未修饰的H抗原,即O型特征。这种酶促反应的级联效应,最终决定了血液样本在抗A/抗B试剂中的凝集反应模式。

二、概率分布与特殊案例

在常规遗传模型中,A型与B型父母生育A型子女的概率约为25%。这个数值来源于基因分离定律:当父母双方均携带杂合基因(IAi×IBi)时,IA基因的传递概率为50%,而i基因同样有50%可能被遗传。若父母中一方为纯合型(如IAIA×IBIB),则子代必然呈现AB型特征。

不过生物学总在规律中创造例外。孟买血型的存在颠覆了传统认知——当控制H抗原合成的FUT1基因发生突变(hh型),即便携带IA或IB基因,红细胞也无法形成A/B抗原,在常规检测中呈现O型假象。这种特殊血型在全球的发生率仅约0.0004%,但在亲子鉴定中可能引发误解。2018年江苏某医院记录的特殊案例显示,一对A型与B型夫妇诞下"O型"婴儿,经基因测序证实为孟买血型携带者。

三、医学实践的多维影响

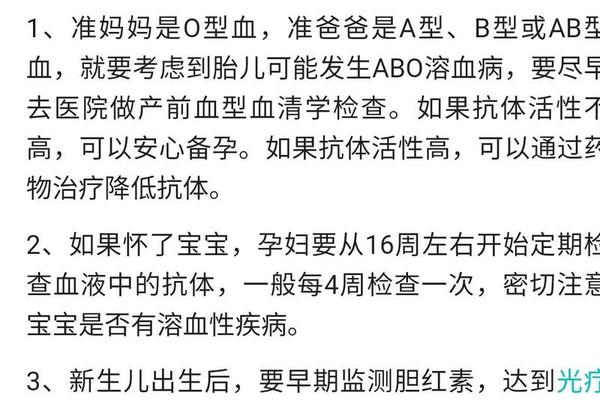

在产科领域,A型与B型父母的组合虽不直接导致新生儿溶血症,但需警惕罕见的ABO不相容情况。当母亲为O型而父亲为A/B型时,母体产生的抗A/B抗体可能透过胎盘攻击胎儿红细胞,这种风险在A/B型母亲中显著降低。血液中心的数据显示,约15%的O型血孕妇会产生临床意义的IgG型抗体,而A/B型孕妇的致敏率不足2%。

输血医学对此组合的考量更为复杂。虽然AB型子女理论上可接受任何血型输血,但临床仍坚持同型输注原则。近年研究发现,A型供体血小板对AB型受者的免疫耐受性更佳,这种发现推动着成分输血的精准化发展。在器官移植领域,供受体ABO血型相容性直接影响移植物存活率,新型免疫抑制方案正在尝试突破血型屏障。

生命的遗传密码永远在稳定与变异中寻找平衡。从孟德尔定律到全基因组测序,人类对血型遗传的认知已跨越显隐关系的表层,深入到表观遗传调控层面。未来研究或将揭示非编码RNA对ABO基因表达的调控机制,以及血型抗原在病原体防御中的进化意义。对于普通家庭而言,了解这些遗传规律不仅是满足好奇心,更是为优生优育和疾病预防筑起科学防线。当新的生命携带着IA、IB或i基因降临人世,我们阅读的不仅是血型检测卡上的字母,更是一部写满进化智慧的生物史诗。