血型与健康:A型血与O型血的科学对比与启示

血型作为人类遗传特征的重要标志之一,长久以来被赋予了许多健康与性格的猜想。在ABO血型系统中,A型与O型作为最常见的两种类型,常被置于比较的焦点——究竟哪一种血型更“好”?这一问题背后,既涉及不同血型的疾病易感性差异,也关联着民间对血型与性格的玄学化解读。本文将从健康风险、免疫特征、性格争议等维度展开分析,结合医学研究与科学证据,为这一话题提供客观的答案。

健康风险的差异对比

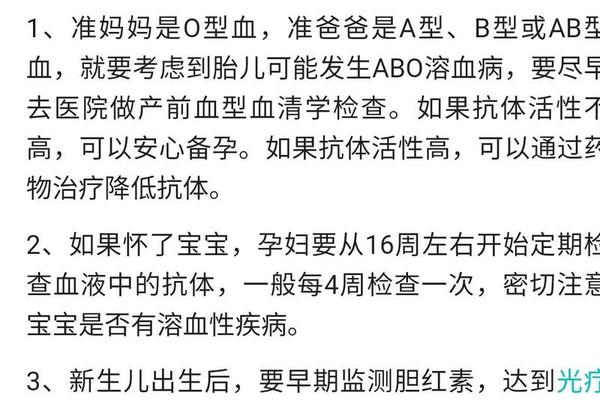

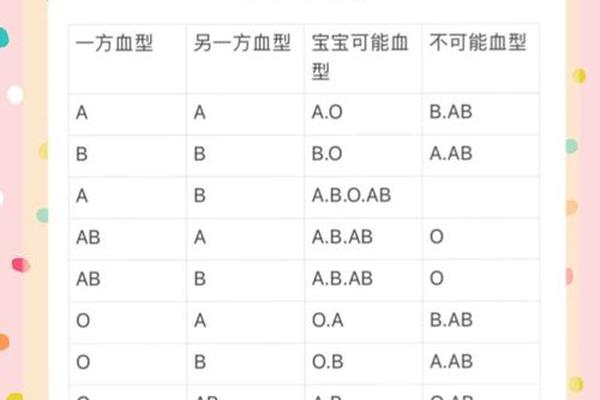

从疾病易感性来看,A型血与O型血呈现出截然不同的风险特征。A型血人群在心血管疾病和癌症领域面临更高风险。多项研究指出,A型血的纤维蛋白原和胆固醇水平较高,导致血液黏稠度增加,动脉粥样硬化风险显著提升。例如,《神经学》杂志2022年的一项研究显示,A型血人群的早发性中风风险比其他血型高18%。A型血与胃癌、结直肠癌等消化道癌症的关联性也被广泛关注,可能与血型抗原对幽门螺杆菌感染的调控有关。

O型血则以较强的免疫力和较低的炎症水平著称,其心血管疾病风险较其他血型低12%。O型血并非完美——其血液稀薄导致凝血功能较差,外伤后出血风险较高;消化系统疾病(如十二指肠溃疡、胆囊炎)的发病率也显著高于其他血型。瑞典一项针对510万人的大规模研究还发现,O型血人群对霍乱、大肠杆菌等肠道感染的敏感性更高。这种矛盾性提示,O型血的“优势”需结合具体健康场景评估。

免疫系统的功能特性

免疫系统的强弱是评价血型优劣的重要维度。O型血在抗病毒与抗感染方面表现突出。研究表明,O型血的红细胞表面缺乏A/B抗原,使其对某些病毒(如诺如病毒)的识别能力更强,感染后症状更轻。O型血人群的免疫细胞活性较高,对流感等呼吸道疾病的抵抗力优于其他血型。这种特性可能与人类进化史相关——O型血作为最早出现的血型,在原始环境中更适应病原体的挑战。

A型血的免疫特征则呈现复杂性。一方面,其较高的抗体水平可能增强对细菌感染的防御能力;A型抗原与部分癌细胞的表面结构相似,导致免疫系统误判,间接增加癌症风险。例如,A型血女性乳腺癌发病率比其他血型高12%,卵巢癌风险高16%。这种免疫机制的“双刃剑”效应,使得A型血的健康管理需更加精细化。

性格特征的民间解读

尽管科学界普遍认为血型与性格无直接因果关系,但民间文化中仍存在根深蒂固的关联性想象。在日本等东亚国家,A型血常被描述为“谨慎、完美主义”,而O型血则被贴上“开朗、领导力强”的标签。例如,网络热传的“血型性格学”称,A型血人群逻辑思维强、注重细节,O型血人目标明确、适应力强。这类观点虽缺乏统计学支持,却因文化传播形成广泛认知。

值得注意的是,心理学研究揭示了这种观念的潜在危害。日本学者指出,“血型性格说”可能导致偏见与歧视,例如职场中O型血人更易获得晋升机会,而AB型血人则被误认为“情绪不稳定”。这种社会心理现象,反映了人们对简化分类的天然倾向,但需警惕其科学性的缺失。

科学争议与客观视角

当前医学界对血型与健康关系的态度趋于理性。血型仅是疾病的关联因素,而非决定因素。例如,A型血的心血管风险虽高,但通过控制血脂、等措施可显著降低发病概率;O型血的消化系统问题亦可通过饮食调整和定期筛查有效干预。瑞典卡罗林斯卡医学院的研究强调,血型研究的意义在于辅助疾病机制探索,而非制造健康焦虑。

对“优劣比较”的质疑同样值得关注。血型的分布具有地域性——O型血在美洲原住民中占比高达90%,而A型血在欧洲更为常见。这种多样性是自然选择的结果,不存在普适的“最优解”。未来研究或可聚焦基因与环境交互作用,例如A型血人群在不同饮食结构下的癌症风险差异。

结论与建议

综合来看,A型血与O型血各具健康优势与短板,脱离具体场景的“好坏”评判缺乏科学依据。A型血需警惕心血管与癌症风险,O型血则应关注消化与凝血问题;两者均需通过健康管理(如定期体检、生活方式优化)扬长避短。血型与性格的关联更多是文化建构,需以批判性思维看待。

未来研究方向可聚焦两点:一是通过多中心队列研究验证血型与疾病的因果关系;二是探索血型抗原在免疫调控中的分子机制。对公众而言,了解血型特点的意义在于个性化健康预防,而非陷入“血型宿命论”的误区。毕竟,基因赋予我们初始牌局,但如何打好这副牌,仍取决于后天的选择与努力。