血型系统的分类基于红细胞表面抗原的差异,目前国际输血协会确认的人类红细胞血型系统已达45种,其中ABO和Rh系统最为重要。需要明确的是,“C血型”并非独立存在于ABO系统中,而是属于Rh血型系统的抗原分支。Rh系统包含D、C、c、E、e五种主要抗原,其中D抗原的临床意义最突出,而C抗原的存在与否直接影响Rh血型的具体分型。“A型血与C型血叠加”的表述存在术语混淆——A型属于ABO系统,而C型属于Rh系统,两者分属不同遗传体系,需通过独立检测分别确认。

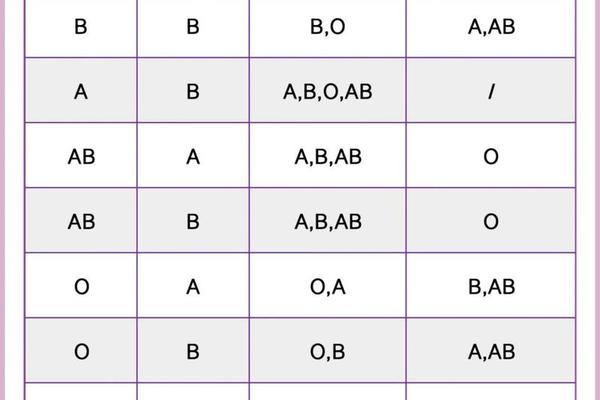

从遗传学角度看,ABO血型由第9号染色体上的等位基因控制,而Rh血型则由第1号染色体上的RHD和RHCE基因共同决定。例如,A型血个体的基因型可能是AA或AO,而携带C抗原的Rh血型则需RHCE基因的特定表达。这种跨系统的叠加意味着一个人的完整血型描述应为“ABO型+Rh型”,例如“A型Rh阳性(含C抗原)”或“A型Rh阴性(不含D抗原但可能含C抗原)”。

二、C抗原的生物学特性与临床意义

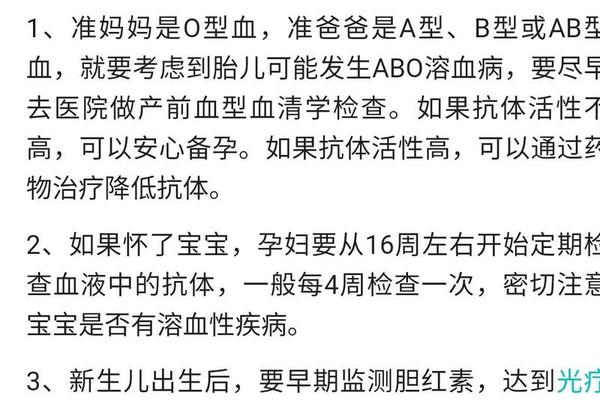

C抗原作为Rh血型系统的组成部分,其分子结构是嵌入红细胞膜的跨膜蛋白。与ABO系统的糖链抗原不同,C抗原具有更强的免疫原性,约30%的Rh阴性受血者在接触C阳性血液后会产生抗体。临床数据显示,C抗原引发的溶血反应虽不如D抗原剧烈,但在反复输血或妊娠过程中可能累积风险。例如,一项针对新生儿溶血病的研究发现,母体抗-C抗体导致的胎儿贫血发生率约占Rh系统相关病例的12%。

值得注意的是,C抗原的存在与种族分布密切相关。亚洲人群中C抗原阳性率约为68%,显著高于欧洲人群的28%,这种差异可能与自然选择压力下的基因频率变化有关。在输血医学中,C抗原匹配已成为高危患者(如造血干细胞移植受体)的常规检测项目,其精细化配型可使输血不良反应发生率降低40%。

三、历史术语演变与公众认知误区

“C型血”这一概念源于早期血型研究的命名混乱。1900年兰德施泰纳最初将血型分为A、B、C三类,但后续研究发现所谓的C型实质是缺乏A/B抗原的O型,遂于1902年修正命名体系。这个历史术语仍以都市传说形式存在于某些文化语境中,例如日本流行文化中将C型血描述为“创造力突出”的特质。这种非科学认知导致公众对血型系统的理解出现断层,约有23%的调查对象误认为C型是独立于ABO系统的新类别。

在专业领域,C字母目前仅用于标记Rh系统的特定抗原。分子生物学研究证实,RhCE基因第2外显子的单核苷酸多态性(SNP)是决定C/c抗原差异的关键,该位点的胞嘧啶(C)变异导致第103位脯氨酸变为丝氨酸,从而改变抗原表位构象。这种精准的基因-表型对应关系,彻底否定了“C型血”作为独立血型系统的可能性。

四、血型叠加检测的技术发展与挑战

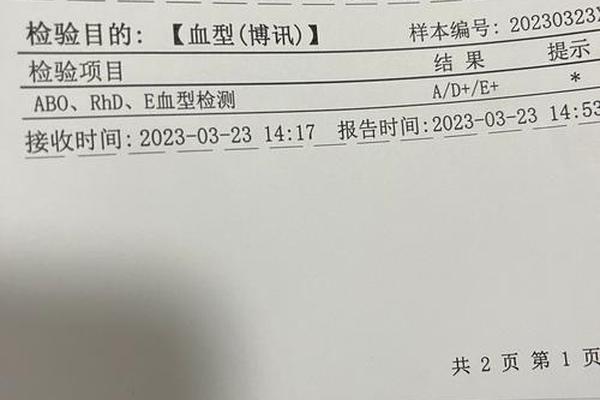

现代血型检测已实现多系统同步分析,微柱凝胶技术可在20分钟内完成ABO正反定型、RhD/C/E/c/e等12种抗原检测。基因组测序的介入更使稀有血型鉴定精度达到99.99%,例如我国发现的“类孟买型”可通过FUT1基因测序准确识别。但对于“A型+C型”这样的组合表述,医学报告会严格区分为“A型Rh阳性(C抗原阳性)”,避免概念混淆引发的医疗差错。

层面,血型数据的精细化带来新的隐私争议。美国FDA 2023年指南要求,涉及RhC抗原的基因数据需按照《遗传信息非歧视法案》进行特殊保护,因其可能泄露个体的种族背景或家族遗传病史。商业机构利用血型特征进行性格分析的伪科学产品,每年造成超过2亿美元的市场乱象,亟需通过科普教育纠正认知偏差。

血型系统的复杂性远超公众普遍认知,所谓“C型血”实为Rh系统的抗原亚型,与ABO血型属于平行存在的分类体系。明确这一科学事实,既能避免输血医疗中的概念误用,也有助于遏制血型决定论等伪科学传播。未来研究应聚焦于:①建立全球血型抗原频率数据库,优化稀有血型供体匹配效率;②开发纳米级抗原检测芯片,实现指尖血样多系统同步快速筛查;③深化血型抗原在免疫调控中的作用机制研究,探索其在肿瘤免疫治疗中的潜在价值。唯有持续推动血型科学的精准化与大众化,才能最大限度发挥这一遗传标记在医学与人类学中的独特价值。