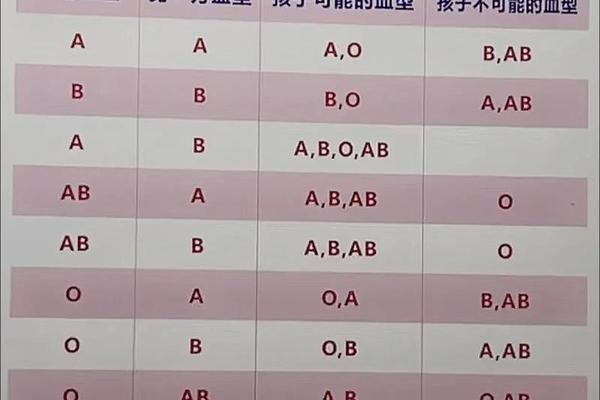

“血型要a-a+a-血型”这一表述中的“a-”和“a+”符号,实际指向ABO血型系统中A等位基因的显隐性与杂合性表达。在遗传学中,A型血的基因型分为纯合子(IAIA)和杂合子(IAi),其中“a+”代表显性A等位基因(IA),而“a-”则指隐性i基因。这种组合不仅决定了红细胞表面A抗原的表达强度,还与个体的健康风险、疾病易感性等密切相关。

ABO血型系统的分子基础由9号染色体上的IA、IB和i基因控制。IA基因编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,负责将H抗原转化为A抗原;i基因则因核苷酸缺失导致酶活性丧失,无法生成A或B抗原。A型血个体的基因型若为IAi(杂合子),其A抗原的表达量可能低于IAIA(纯合子)。这种差异不仅影响输血相容性,还与心血管代谢疾病(CMD)等健康问题存在关联。

二、健康风险与血型基因型的关联

近年来多项研究表明,A型血个体的基因型(尤其是IAi杂合型)与多种疾病风险显著相关。例如,英国生物银行的研究发现,A等位基因的剂量效应会线性增加静脉血栓栓塞(VTE)、冠心病(CAD)和2型糖尿病(T2DM)的发病概率。具体而言,每增加一个A等位基因,VTE风险提高1.273倍,而T2DM的风险则与红细胞参数(如HCT、HGB)的下降存在中介效应。

A型血人群的焦虑倾向也与基因型相关。皮质醇水平的研究显示,A型血个体对压力更敏感,可能与IA基因调控的免疫反应有关。值得注意的是,A型血的亚型(如A1与A2)在抗原表达上的差异,可能进一步影响疾病易感性。例如,A1亚型因抗原密度较高,更易被某些病原体(如诺如病毒)识别,而A2亚型则因抗原表达较弱,可能降低自身免疫性疾病的风险。

三、医学应用与临床实践

在输血医学中,A型血的基因型差异直接影响血液安全。传统观念认为O型是“万能供血者”,但最新技术通过酶催化将A型红细胞转化为通用型O型血,显著缓解血液短缺问题。例如,东南大学团队利用肠道细菌Flavonifractor plautii的酶,成功去除A抗原的N-乙酰半乳糖胺末端,使A型血可安全输注给其他血型患者。

在器官移植领域,供受体ABO血型匹配仍是关键。研究发现,IAi基因型的器官受体若接受IAIA供体的器官,可能因抗原密度差异引发免疫排斥。基因分型技术被纳入移植前的风险评估体系,以提高手术成功率。血型抗原在肿瘤免疫治疗中的作用也受到关注,例如A抗原可能通过调控T细胞活性影响癌症预后。

四、未来研究方向与挑战

尽管血型基因型的研究已取得进展,但仍有诸多未解之谜。例如,A型血不同亚型(A1/A2)对代谢疾病的影响机制尚未明确,需通过大规模队列研究验证。血型基因编辑技术的临床应用仍面临与安全性挑战。例如,CRISPR技术虽能精准修饰IA基因,但可能引发脱靶效应。

未来研究可结合多组学数据,探索血型基因型与肠道微生物、免疫微环境的交互作用。例如,A型血个体的肠道菌群可能通过代谢岩藻糖影响心血管健康。开发基于血型基因型的个性化医疗方案,如针对A型血高血栓风险人群的预防性抗凝治疗,将成为精准医学的重要方向。

总结

“血型要a-a+a-血型”的本质是ABO系统中A等位基因的显隐性与杂合性表达,其遗传学机制深刻影响健康、疾病与临床实践。研究表明,A型血基因型(IAIA与IAi)通过抗原表达差异、免疫调控和代谢通路,与心血管疾病、感染易感性等密切关联。当前,酶催化转化技术与基因编辑为血液安全提供了新思路,但需进一步解决技术瓶颈与问题。未来,结合多学科手段解析血型基因型的生物学功能,将推动个性化医疗与疾病预防的跨越式发展。