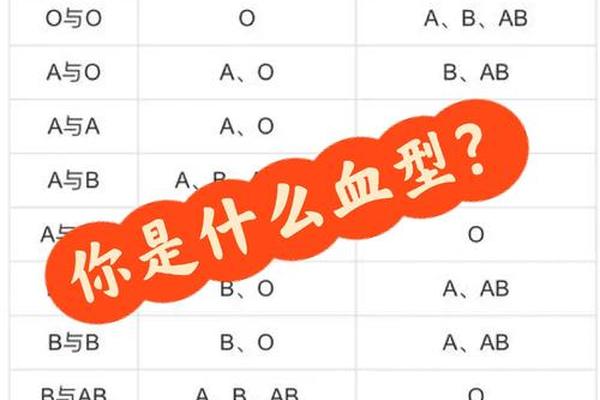

在婚恋领域,血型与性格的关联性始终充满争议,但清华大学等机构的研究表明,血型相同者更易建立稳定婚姻关系。其中,A型血男女的结合常被称为“镜像夫妻”——双方性格细腻、追求完美,但过度谨慎也可能导致情感压抑。数据显示,中国人群中A型血占比约28%,虽非最稀有血型,但其在婚恋中的独特表现及临床用血紧缺现象仍引发广泛讨论。

二、A型血夫妻的婚姻经营之道

性格互补与冲突化解

A型血男性常表现出理性、责任感强的特质,而A型血女性则以细致、忠诚著称。这种相似性使双方在价值观和生活方式上容易达成共识,例如对家庭财务的精打细算和对长期规划的重视。过度压抑情绪是潜在危机。研究显示,A型伴侣倾向于隐藏不满,导致矛盾累积。例如,A型丈夫可能因工作忽视情感交流,而妻子则因“避免冲突”选择沉默,最终引发信任危机。

沟通模式的重构

心理学实验表明,A型血个体对批评尤为敏感。直接表达需求而非指责是关键。日本学者提出的“非暴力沟通四步法”(观察-感受-需要-请求)被证明对A型夫妻有效。例如,妻子可表述“最近我们交流变少(观察),我感到孤单(感受),希望每周有专属聊天时间(请求)”,而非抱怨“你从不关心我”。定期设立“情感复盘日”有助于打破沟通僵局。

三、A型血人群的“稀缺性”解析

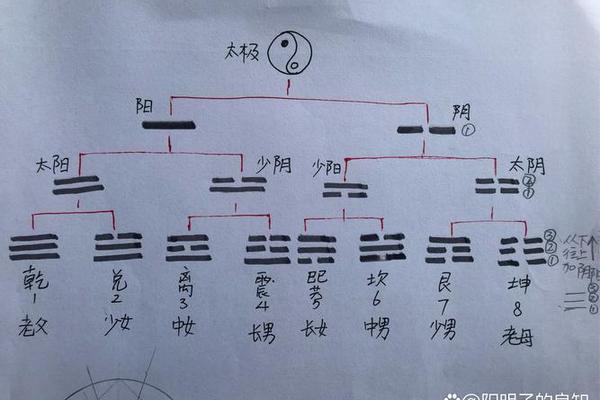

遗传学与人口分布的双重影响

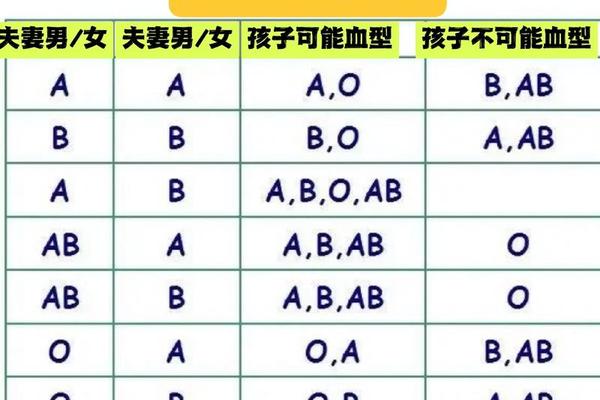

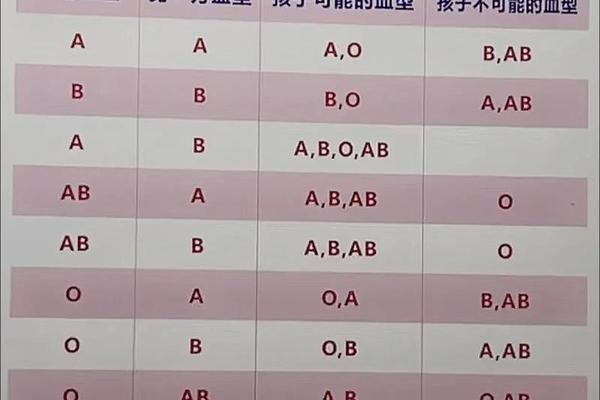

从生物学角度看,A型血由显性基因控制,理论上应占据较高比例。中国O型血占比达41%,这与历史环境选择有关:O型血对疟疾等传染病抵抗力更强,在热带地区进化优势显著。ABO血型基因的隐性表达机制导致A型血实际分布复杂,例如父母为AO与OO型组合时,子女A型概率仅50%。

献血意识与临床需求的错位

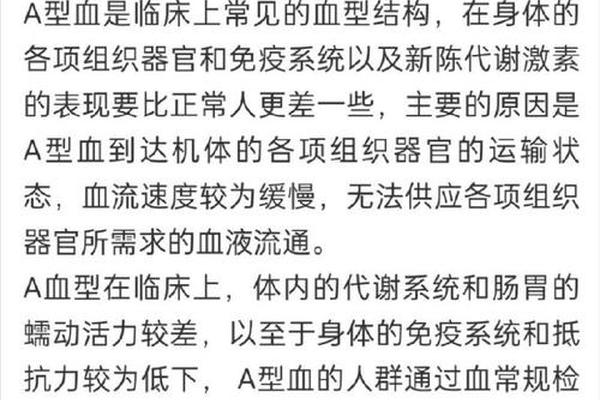

尽管A型血人口占比近三成,医院血库却常面临紧缺。调研显示,A型血人群献血意愿低于O型,部分源于对“体质虚弱”的误解。实际上,A型血对幽门螺杆菌易感性更高,更需通过定期献血促进红细胞更新。这种认知偏差与血型性格论的流行密切相关——许多人误将“谨慎”等同于“不宜献血”,忽视了科学依据。

四、未来展望与行动建议

对于A型血夫妻,建议通过性格测评工具(如MBTI)辅助沟通,而非局限于血型标签。临床领域需加强血型科普,例如推广“A型血健康管理计划”,针对性提升献血参与度。学术界可深入探索血型抗原与慢性病关联,例如A抗原与心血管疾病的风险相关性,为个性化健康指导提供依据。

从社会学视角看,A型血婚姻模式反映出现代人对稳定关系的深层需求。与其执着于血型决定论,不如将其视为理解差异的工具。正如诺贝尔奖得主兰德斯泰纳所言:“血型是生命的密码,但破译密码的钥匙始终在人类自己手中。”唯有打破偏见、科学认知,才能真正实现婚姻与健康的双重和谐。