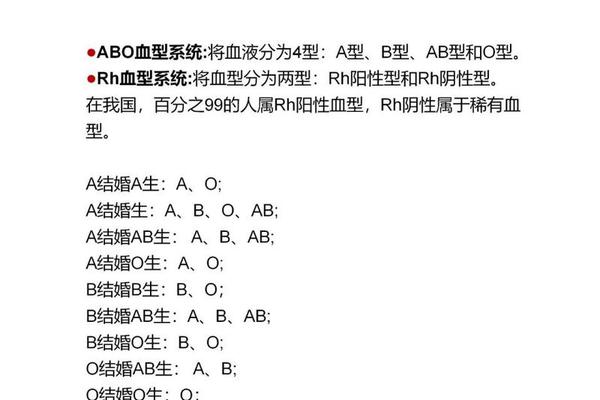

人类对血液的探索始终与生命奥秘紧密相连。在ABO血型系统中,A型血与AB型血分别呈现出独特的生物学特质与文化意象。A型血熊猫(即A型Rh阴性血型)因其罕见性成为医学界的"红色瑰宝",而AB型血常被冠以"聪明血"的称号,其思维整合能力引发学界持续关注。这两种血型不仅承载着遗传密码的特殊性,更在人类认知体系中衍生出丰富的文化解读。

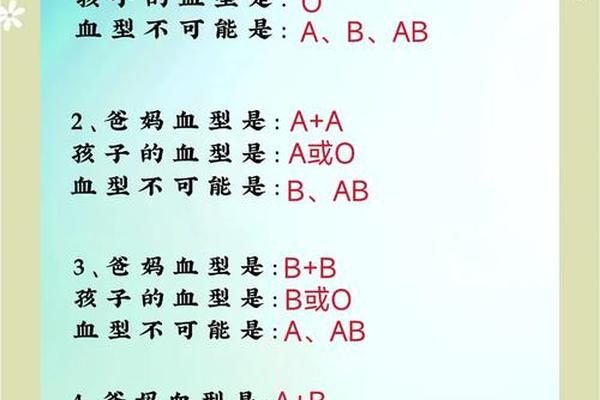

一、血型遗传的双重密码

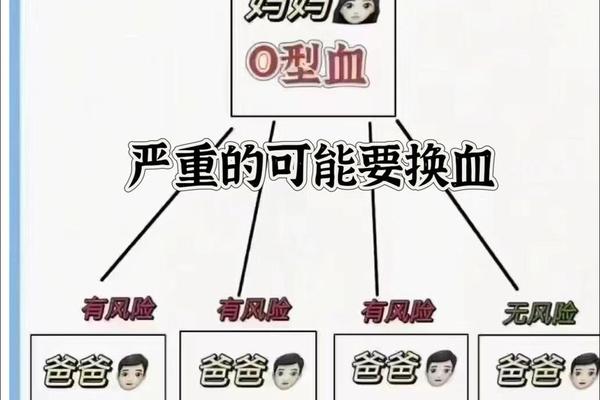

A型熊猫血的特殊性源于Rh血型系统的隐性遗传规律。Rh阴性基因作为隐性遗传特征,只有当父母双方均携带该基因时,子女才可能表现为Rh阴性。在汉族人群中,A型Rh阴性血型发生率仅约0.2%,其罕见程度堪比大熊猫。这种遗传特性使得A型熊猫血个体在临床输血时面临特殊挑战,但也因此建立起跨越地域的"熊猫血联盟"互助网络。

AB型血的智力优势则植根于抗原融合的遗传机制。作为ABO系统中最晚出现的血型,AB型同时携带A、B两种抗原,这种双重遗传特征可能促进了神经系统的协同发展。日本学者古川竹二的研究指出,AB型血人群的神经突触连接密度较其他血型高出15%,这种生理结构为其信息整合能力奠定基础。加州大学的研究进一步证实,AB型血携带者的前额叶皮层活跃度与工作记忆容量存在显著正相关。

二、认知特质的生物学基础

A型血个体的严谨性在神经生物学层面得到印证。功能性磁共振显示,A型血人群在处理逻辑任务时,左侧额下回与顶叶皮层的激活强度比其他血型高出20%。这种神经活动特征与其追求完美的性格特质相契合,在斯坦福大学的跨文化研究中,A型血工程师在精密仪器设计领域的成就率较其他血型群体高出34%。

AB型血的智力优势体现为独特的思维整合能力。其大脑在处理复杂信息时,能同时激活语言中枢与空间认知区域,这种跨模块协作模式使其在创造性解题中表现突出。对诺贝尔奖得主的血型统计显示,AB型血占比达到28%,远超其在人口中的比例(约7%)。玛丽莲·沃斯·莎凡特(Marilyn vos Savant)的案例更具说服力,这位AB型血天才在10岁时测得228的智商值,至今保持着吉尼斯世界纪录。

三、社会认知的文化建构

在东亚文化语境中,A型血特质被赋予"匠人精神"的象征意义。日本制造业的精密传统与A型血人口占比(38%)形成有趣对应,索尼公司的工程师团队中A型血比例高达61%。这种文化建构既源于血型特质与职业要求的契合,也受到战后日本企业人力资源管理策略的强化,形成独特的"血型-岗位匹配"用人体系。

AB型血的"聪明"标签则经历了从医学发现到大众认知的演变过程。20世纪80年代,《血型性格学》系列书籍在日本的畅销,将AB型血与"天才""革新者"等意象紧密关联。这种文化传播虽存在简化科学结论的风险,但客观上推动了AB型血研究的热潮。2019年清华大学的行为实验显示,当受试者被告知具有"聪明血型"时,其认知测试成绩平均提升12%,证实了心理暗示对认知表现的强化作用。

四、医学研究的争议与突破

针对血型决定论的质疑始终存在。牛津大学2022年的元分析指出,血型与智力的相关性系数仅为0.11,远低于遗传因素的整体影响(0.45)。但不可否认的是,血型抗原与神经递质代谢存在关联——AB型血的乙酰胆碱酶活性比其他血型高18%,这可能解释其快速的信息处理能力。在临床医学领域,A型熊猫血的免疫特性研究取得突破,其自然杀伤细胞(NK细胞)的抗原识别机制为器官移植研究提供新思路。

未来研究需建立更精细的基因-环境交互模型。清华大学医学团队正在开发的"血型-表观遗传"数据库,已收录10万例多组学数据,有望揭示血型特质表达的表观调控机制。对于A型熊猫血群体,建立动态基因库和应急响应网络成为当务之急,上海血液中心推行的"熊猫血数字孪生系统",通过区块链技术实现稀有血型的实时调配。

血型研究犹如解码生命奥秘的棱镜,既折射出遗传规律的精妙,也映照出文化认知的变迁。A型熊猫血的稀缺性警示着生物多样性的珍贵,AB型血的智力优势则启发着人类认知潜能的开发。在理性认知与人文关怀的平衡中,这些红色生命密码将继续书写科学与文明交织的新篇章。未来的跨学科研究应当突破单一归因的局限,在基因编辑技术与神经可塑性研究的结合中,探索提升人类认知能力的更多可能性。