A型血作为ABO血型系统中重要分支,其核心特征是红细胞表面携带A抗原,血清中存在抗B抗体。根据国际输血协会统计,A型血在全球人口中的占比约为27%-32%,在亚洲地区分布尤为广泛。我国数据显示,A型血人群占比约30%,与B型、O型共同构成三大常见血型群体。

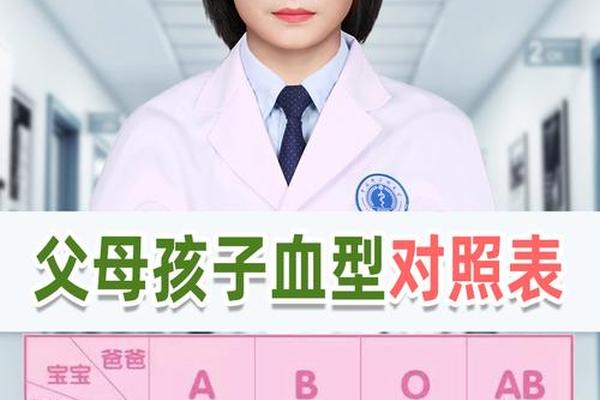

从遗传学角度分析,A型血的显性基因特性使其呈现稳定的代际传递。在Rh血型系统中,A+血型(即A型Rh阳性)占据绝对主流,约85%的A型血人群属于Rh阳性。这种双重复合特征既保留了ABO系统的抗原特性,又具有Rh系统的高适应性,使得A+血型在常规医疗用血中不存在供给短缺问题。

A+血型的稀有性辨析

对“稀有血型”的界定,医学界普遍采用表型频率低于千分之一的判断标准。A+血型在Rh阳性群体中的比例超过80%,属于典型的高频血型。2023年全球血液数据库显示,我国A+血型占比达28.6%,远高于熊猫血(0.4%)、恐龙血(0.001%)等真正稀有血型。

部分地区的特殊认知源于统计学偏差。例如日本社会因A型血占比达40%,形成其“常见但特殊”的文化标签;而非洲某些部落A型血占比低于10%,可能产生区域性供给压力。这种地域差异不应混淆对血型稀有性的科学判断。

血型的医学价值与经济意义

从医疗需求角度看,A+血型虽非稀缺资源,但因其临床用量巨大仍具特殊价值。我国血库数据显示,A型血年均缺口达15%,主要源于手术用血需求增长与定期献血比例失衡。这种结构性短缺使A型血在特定时段具有“临时性珍贵”特征,但本质上仍属常规医疗资源。

在生物医药领域,A型抗原的分子特性正被深度开发。2024年《血型科学》研究指出,A型抗原糖链结构可用于癌症疫苗载体,其独特的多糖构象能增强免疫应答。这种转化应用使A型血的生物价值突破传统输血范畴,向精准医疗领域延伸。

社会认知误区与文化影响

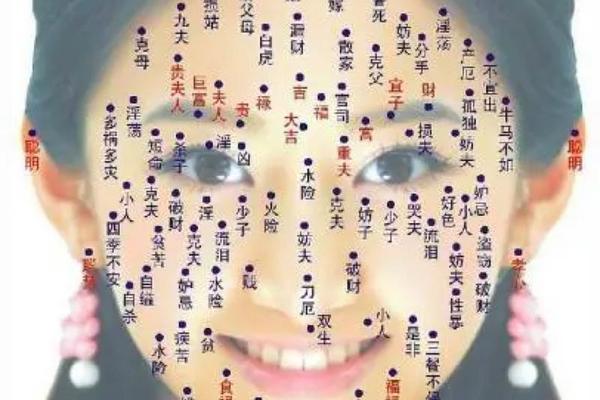

血型性格学说在东亚社会持续流行,形成“A型血=完美主义者”等刻板印象。这种伪科学认知导致部分群体错误判断血型价值,甚至影响职业选择。日本企业曾流行“血型招聘”,将A型血与财务岗位强行关联,后被证实缺乏统计学依据。

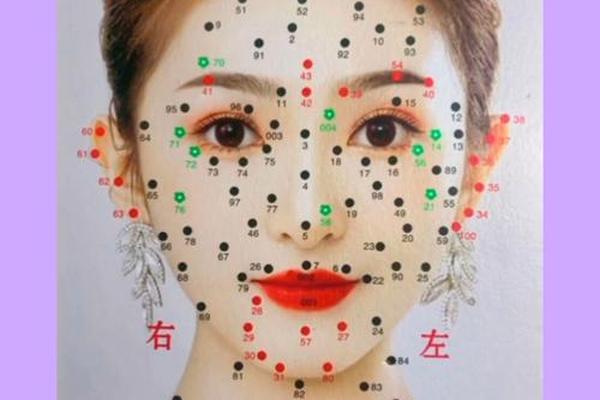

在稀有血型认知层面,公众常混淆ABO系统与特殊血型系统的关系。例如孟买型(Hh系统)和小p血型(P系统)属于独立遗传体系,其稀有性与ABO血型无直接关联。我国2024年新发现的OR900206基因序列,更凸显血型系统的复杂多样性。

综合医学数据与社会调查可见,A+血型属于常规血型范畴,其“价值”主要体现在医疗系统的供需平衡,而非生物学稀有性。当前研究应聚焦三个方向:一是建立动态血型需求预测模型,通过人工智能优化血库管理;二是深化血型抗原的转化医学研究,开发新型诊断标记物;三是加强公众科普,消除血型决定论的社会影响。

未来十年,随着基因编辑技术进步,人造通用血型或将成为现实。2025年济宁血站已开展Rh阴性血干细胞培育项目,这种突破性技术可能彻底改写稀有血型的定义标准。在此背景下,科学认知血型价值,理性对待生物特征差异,将成为文明社会的重要课题。