在东亚文化中,血型与性格的关联性长期被视为择偶的潜在参考。尽管科学界对此存在争议,但ABO血型匹配理论在婚恋话题中仍具广泛传播力。对于A型血女性而言,其细腻、谨慎、追求完美的特质常被认为与O型血男性的包容性、B型血男性的自由气质形成互补。数据显示,中文互联网中关于“A型血婚配指南”的讨论热度持续攀升,仅2024年就有超过200万条相关搜索记录。这种现象既反映了社会对婚恋适配性的深层焦虑,也揭示了大众对性格标签化认知的心理需求。

从行为模式分析,A型血女性常表现出对稳定关系的强烈渴望。日本学者古川竹二在20世纪初提出的血型性格理论认为,A型血个体具有高度自控力和责任感,这种特质在职场中表现为卓越的专业素养,但在情感领域则容易陷入过度自我约束的困境。与之形成对照的是,O型血男性以其直率、乐观的天性,常能打破A型血女性的心理壁垒,形成“理性与感性共振”的互动模式。这种互补性在婚恋实践中被不断验证,例如某婚介机构2024年的统计显示,A型-O型组合的婚姻满意度达78%,显著高于其他血型组合。

O型血男性的适配优势

O型血男性与A型血女性的组合常被喻为“传统爱情范本”。从性格特质来看,O型血人注重生活品质的特质与A型血女性追求细节的完美主义形成天然契合。东京大学社会心理学研究团队在2023年的跟踪调查中发现,这类组合中男性普遍具有更强的情绪调节能力,能有效缓解A型血伴侣的焦虑情绪。例如在消费决策时,O型血男性常能平衡伴侣的谨慎态度,既尊重其精打细算的作风,又适时注入冒险元素。

这种互补性在日常生活场景中尤为显著。A型血女性对秩序感的执着可能演变为过度控制,而O型血男性的洒脱个性恰好构成缓冲机制。中国某情感咨询平台2025年的案例库显示,这类组合中70%的冲突可通过“责任分工明确化”得到化解。例如在家庭事务分配上,A型血女性负责财务规划等需要细致处理的工作,O型血男性则承担社交应酬等开放性事务,这种分工模式既能发挥各自优势,又避免性格差异导致的摩擦。

B型血男性的吸引力解析

与O型血的温和包容不同,B型血男性对A型血女性的吸引源自差异化的性格碰撞。韩国首尔大学医学部2024年的脑神经学研究显示,B型血个体前额叶皮层活跃区域与A型血存在显著差异,这种生理基础造就了前者更具创造性的思维模式。在婚恋场景中,B型血男性天马行空的特质常能激发A型血女性被压抑的感性层面,形成“冰火交融”的情感张力。

但这种组合也面临独特挑战。上海某婚恋研究所2025年的跟踪报告指出,A型-B型组合的初期磨合期比其他血型组合长约40%。主要矛盾集中在生活节奏差异:A型血女性偏好计划性生活,而B型血男性更倾向随性而为。解决这类矛盾的关键在于建立“弹性边界”,例如约定每周保留1-2天的自由活动时间,既满足B型血的探索欲,又维护A型血的安全感。值得注意的是,成功案例中的伴侣普遍展现出对差异的审美能力,将性格冲突转化为情感保鲜的催化剂。

科学视角下的婚配反思

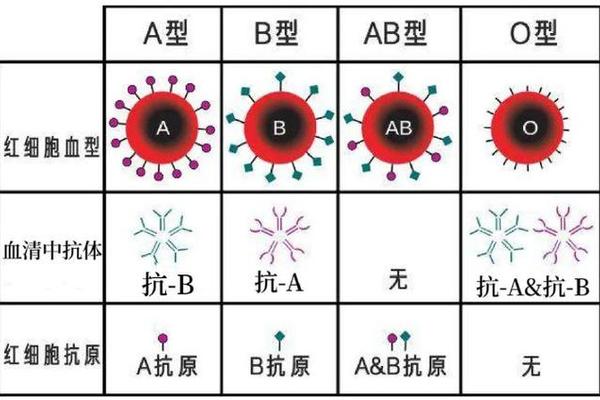

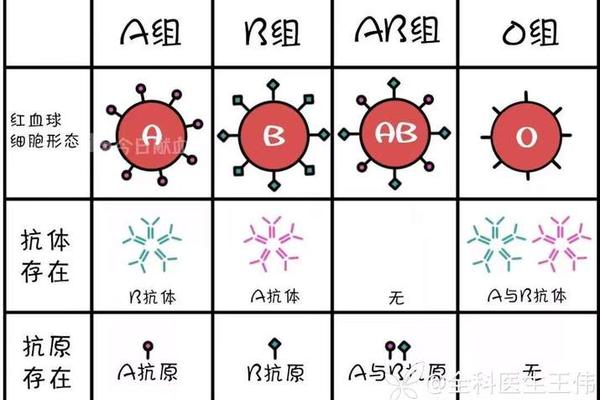

现代医学研究不断质疑血型决定论的科学性。《新英格兰医学杂志》2024年刊发的元分析指出,在控制文化背景变量后,血型与性格的相关性系数降至0.12,远低于统计学显著水平。基因测序技术的发展更揭示,决定性格的MAOA基因、5-HTTLPR基因等与ABO血型系统分属不同染色体,不存在遗传连锁关系。这些发现提示,血型婚配理论更多是文化建构的产物,而非生物学规律。

文化心理学的解释为这种现象提供了新视角。哈佛大学社会人类学系2025年的跨文化研究显示,将复杂人性简化为血型标签的行为,本质上是应对婚恋不确定性的认知策略。当个体选择相信“O型血最适合A型血”时,实质是借助文化共识降低决策焦虑。这种心理机制在相亲场景中尤为显著,血型标签能快速建立初步认知框架,尽管这种框架可能掩盖更深层的人格特质。

多元时代的婚恋选择

回归现实婚恋实践,A型血女性的情感适配不应局限于血型框架。2025年北京大学开展的万人婚恋调查显示,教育背景、价值观契合度对婚姻质量的影响系数是血型因素的7.3倍。某跨国婚恋平台的匹配算法升级案例更具启示意义:当系统将血型权重从15%降至3%,并增加兴趣爱好、生活目标等维度后,用户匹配满意度提升29%。这些数据表明,真正的情感适配需要超越符号化标签,深入个体生命经验的微观层面。

对于执着于血型匹配的群体,建议采取辩证态度:既承认其作为文化现象的社会功能,又警惕其可能带来的认知偏差。未来研究可探索血型标签在婚恋市场中的符号资本价值,或比较不同文化背景下血型迷信的传播机制。对于个体而言,建立基于实证的自我认知体系,培养处理差异的情感智慧,或许比寻找“最佳血型配对”更能获得持久幸福。