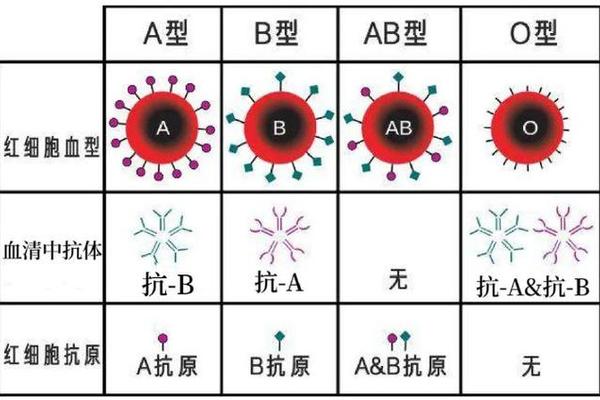

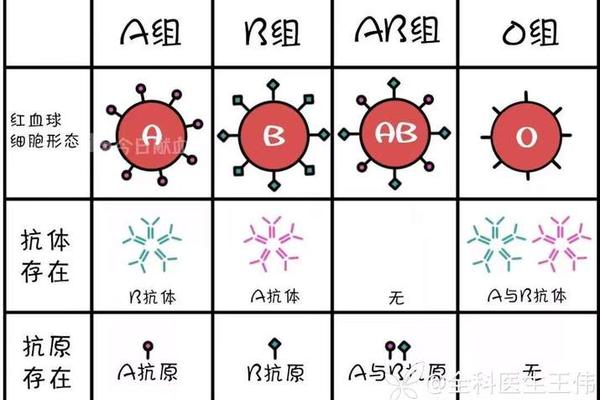

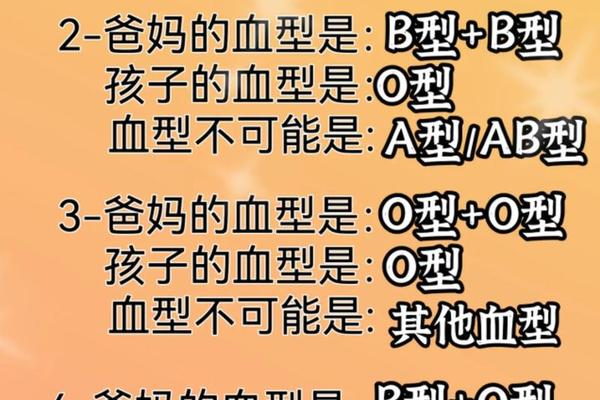

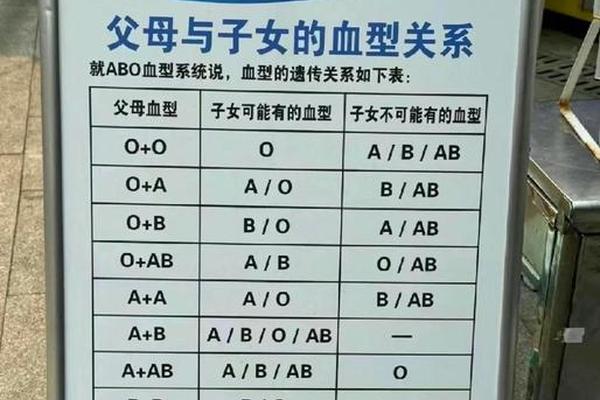

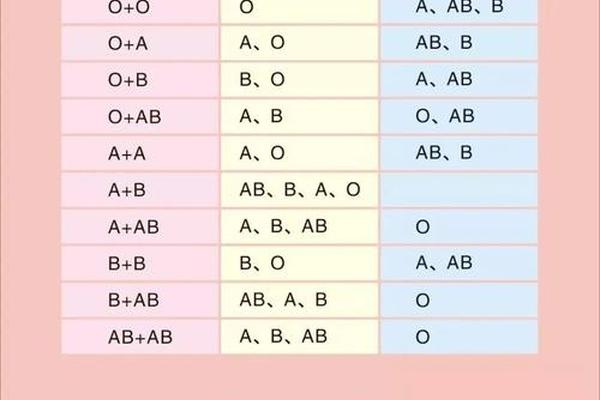

在ABO血型系统中,A型血和AB型血的群体分布具有显著差异。根据全球统计数据,A型血在全球人口中的占比约为30%-40%,是仅次于O型血的第二大常见血型;而AB型血仅占5%左右,属于相对罕见的类型。这种分布差异与遗传规律密切相关:A型血的基因型为AA或AO,其显性遗传特征使其在人群中更易传递;而AB型血需同时携带A和B抗原,其遗传概率受父母血型组合的限制更大,例如只有当父母一方为A型、另一方为B型或AB型时,子女才可能为AB型。

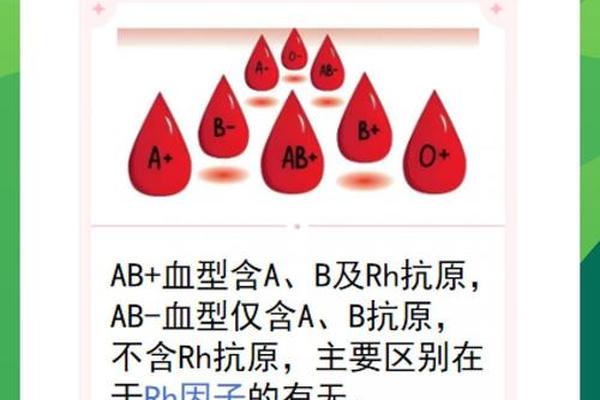

从遗传学角度看,A型血的普遍性使其在输血和器官移植中更具兼容性优势。临床数据显示,A型血个体可接受A型或O型供血,而AB型血因缺乏抗A、抗B抗体,理论上可接受所有血型,但实际应用中仍需严格配型以避免排异反应。这种差异反映了血型分布对医疗资源分配的影响:A型血的高占比使其血液储备更易满足需求,而AB型血的稀缺性则要求更高的血液管理效率。

二、疾病易感性与健康风险的对比分析

多项研究表明,不同血型与特定疾病风险存在统计学关联。A型血个体因红细胞表面A抗原的存在,可能面临更高的心血管疾病和胃癌风险。例如,上海交通大学团队对18万名志愿者的长期随访发现,A型血人群的胃癌发病率显著高于其他血型,其机制可能与幽门螺杆菌感染后的免疫应答异常有关。A型血的血液黏稠度较高,可能增加血栓形成风险。

相较而言,AB型血人群的健康风险呈现复合性特征。一方面,AB型血结合了A、B抗原的特性,其免疫系统对病毒和细菌的识别能力更强,但AB型血个体的癌和认知功能障碍风险较其他血型更高。哈佛大学的研究指出,AB型血人群的心脏病风险比O型血高23%,且晚年出现阿尔茨海默病的概率增加82%。值得注意的是,这些关联性多为观察性研究结果,尚未建立明确的因果关系,个体差异与生活方式的影响仍需纳入考量。

三、社会文化认知与功能隐喻的差异

在文化层面,A型血与AB型血常被赋予不同的性格标签。日本等东亚国家流行“血液型性格学说”,认为A型血个体具有严谨、自律的特质,适合从事精密工作;而AB型血则被描述为兼具理性与感性的“矛盾体”,常与创造力关联。尽管此类观点缺乏科学依据,但仍在职场招聘、婚恋匹配等场景中产生社会影响。例如,部分企业将血型作为人才筛选的参考指标,反映出文化隐喻对现实行为的塑造作用。

从功能隐喻的角度,A型血常被视为“稳定型”代表,其高血清素水平被认为与情绪控制能力相关;而AB型血因抗原组合的特殊性,被部分学者推测可能具有更强的环境适应能力。神经科学研究表明,血型与灰质体积或认知功能的关联性仍存争议,谢菲尔德大学的MRI扫描发现,O型血个体的海马区灰质更丰富,但未观察到AB型血的显著优势。

四、未来研究方向与健康管理建议

现有研究揭示了血型与健康的部分相关性,但机制探索仍需深入。例如,A型血与胃癌的关联是否与特定基因表达调控有关?AB型血的认知风险是否受凝血因子水平影响?这些问题需通过分子生物学实验和跨种族队列研究进一步验证。血型与个性化医疗的结合值得关注,例如针对A型血人群开发抗凝预防方案,或为AB型血设计定制化癌症筛查策略。

对于个体健康管理,建议A型血人群加强胃部疾病监测与心血管风险评估,通过低脂饮食和定期运动降低血液黏稠度;AB型血个体则应重视认知功能锻炼与代谢指标管理。值得注意的是,血型仅是健康影响因素之一,限酒、压力调节等综合性干预措施更具普适意义。

A型血与AB型血的优劣无法用单一维度评判。从群体分布看,A型血的普遍性赋予其社会兼容优势;从健康风险看,两者各有需警惕的疾病谱系;而文化认知差异则反映了人类对生命复杂性的符号化解读。未来研究需突破统计学关联的局限,深入探索血型抗原的生物学功能及其与环境的交互作用。对于公众而言,理性看待血型特质,结合科学证据制定个性化健康策略,才是实现生命质量优化的关键。