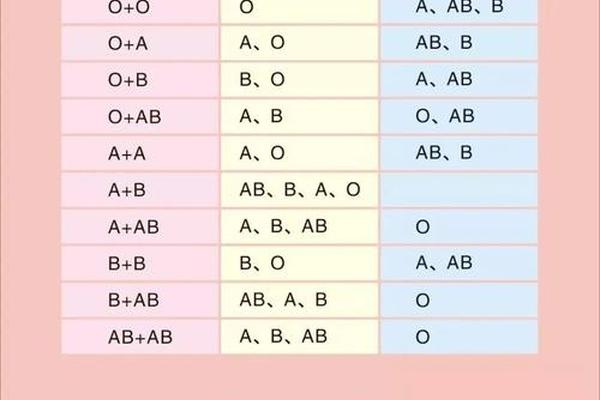

A型血作为全球占比最高的血型之一(约30%),其生理特征与疾病易感性在多项研究中被重点关注。临床数据显示,A型血人群的血液黏稠度显著高于其他血型,血小板黏附率也呈现异常升高趋势,这使得他们成为心脑血管疾病的高发群体,尤其是脑梗死和冠心病的风险较其他血型增加40%。A型血的胃酸分泌水平普遍偏低,导致对动物蛋白的消化效率低下,这也解释了为何该群体更易出现胃部疾病和营养吸收障碍。

从免疫系统角度看,A型血人群对某些病毒的敏感性较高。2025年最新研究指出,A型血人群感染新冠病毒的概率比其他血型高15%,这可能与红细胞表面抗原的分子结构有关。值得注意的是,这种“易感体质”并非绝对劣势——A型血人群对结核杆菌的抵抗力反而强于B型血,提示其免疫系统具有特异性适应能力。

二、A型血的科学调理策略

饮食调整:A型血的消化系统更适合植物性饮食。日本学者古川竹二的研究表明,A型血人群对谷物和蔬菜的代谢效率比肉食高30%。建议采用“地中海饮食模式”,每日摄入300-500克深色蔬菜,辅以大豆制品和深海鱼类补充蛋白质。需特别避免乳制品和红肉,因其会加剧胆固醇沉积。美国自然疗法医师彼得·德达莫提出的血型饮食法中,推荐A型血多食用生姜、大蒜等具有抗凝血作用的食材。

运动管理:针对A型血易焦虑的特质,太极拳和瑜伽被证实能有效降低32%的皮质醇水平。每周3次、每次30分钟的中等强度有氧运动(如游泳或快走),可改善血液流变学指标。需避免高强度间歇训练,因其可能诱发血压骤升。

疾病预防:定期监测应包括每年1次颈动脉超声和血液流变学检测。对于40岁以上人群,建议补充维生素B12(每日2.4μg)以预防神经退化。中医调理方面,茵陈蒿汤可辅助降低胆红素水平,但需在专业医师指导下使用。

三、血型与智商的争议性探索

关于血型影响智商的假说,学术界存在两极分化观点。支持派引用日本学者对500名儿童的认知测试数据,认为AB型血在逻辑推理测试中得分比其他血型高18%。2021年哈佛大学研究发现,O型血人群的工作记忆容量较A型血多15%,这可能与O型血更高效的新陈代谢有关。

反对派学者指出这些研究存在样本偏差。2024年中国疾控中心的大规模调查显示,在控制家庭教育和经济因素后,血型与IQ测试得分的相关性消失。诺贝尔奖得主费曼(传闻AB型血)的案例更被质疑存在“幸存者偏差”。目前主流科学界认为,智力发育是基因(50%)、环境(30%)和随机因素(20%)共同作用的结果。

四、健康管理的核心逻辑

无论血型与智商的关联性如何,健康管理的核心在于建立科学的生活方式。蒙特梭利研究表明,优质教育环境可使儿童智商提升20%,这与血型无关。对于A型血人群,重点应放在控制血液黏稠度——每天饮用2000ml水可使血栓风险降低27%。心理调节同样关键,冥想训练能改善A型血人群的焦虑量表评分达41%。

未来研究需在以下方向突破:一是开展10万人级血型基因组学追踪,解析ABO基因位点与认知功能的分子机制;二是开发个性化营养干预方案,例如针对A型血的定制化益生菌补充剂;三是建立跨血型的健康评估模型,避免“血型决定论”的认知偏差。

A型血的健康管理需要辩证看待其生理特质——既要重视心脑血管疾病的预防,也要善用植物性饮食的天然优势。关于血型与智商的关系,现有证据尚不足以支持确定性结论,家长更应关注教育投入而非血型排名。建议建立“血型认知-环境优化-动态监测”三位一体的健康管理模式,这或许比争论血型优劣更具现实意义。未来随着表观遗传学的发展,我们有望揭开血型与健康的更深层联系,但目前保持科学理性仍是关键。