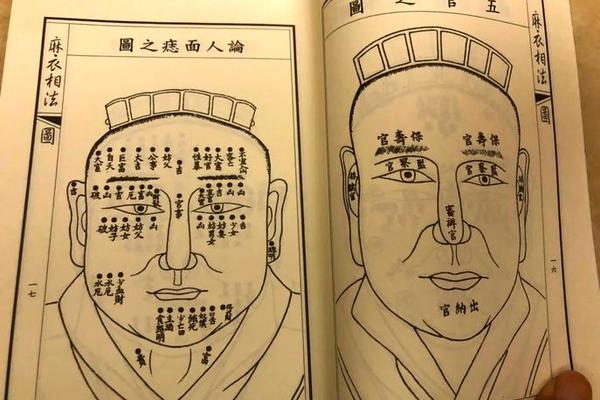

在中国传统文化中,面相学与痣相学常被赋予神秘色彩,许多人相信面部痣的位置、颜色和形状能预示命运吉凶。对于男性而言,“脸上哪些痣不能点”不仅是民间流传的禁忌,更被视为影响事业、健康甚至家庭的关键因素。随着现代医学的发展,这种观念逐渐受到科学视角的挑战。本文将从文化、医学、社会心理等多维度探讨男性脸部痣相的迷信本质与科学依据,并解析哪些痣确实需谨慎处理。

传统痣相学的文化根基

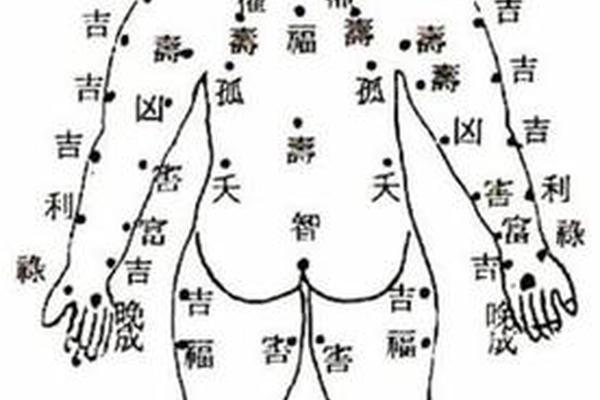

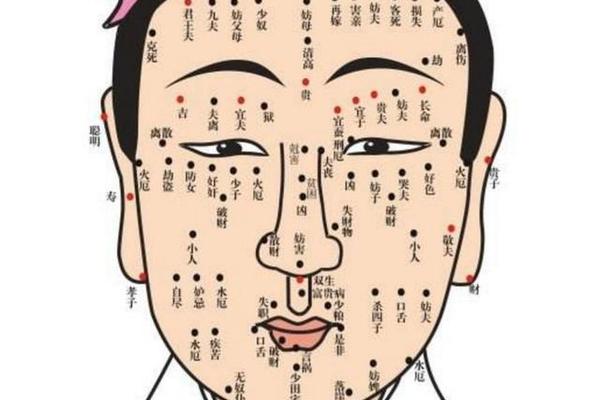

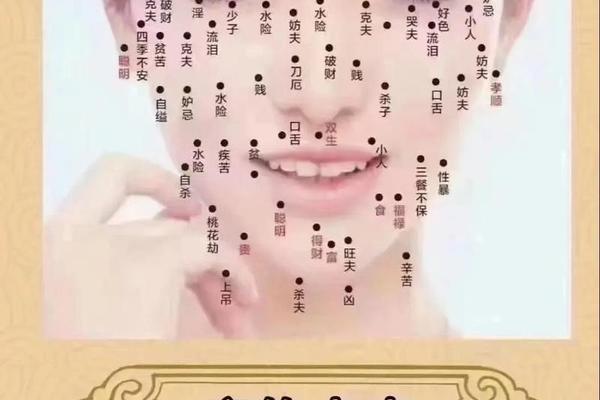

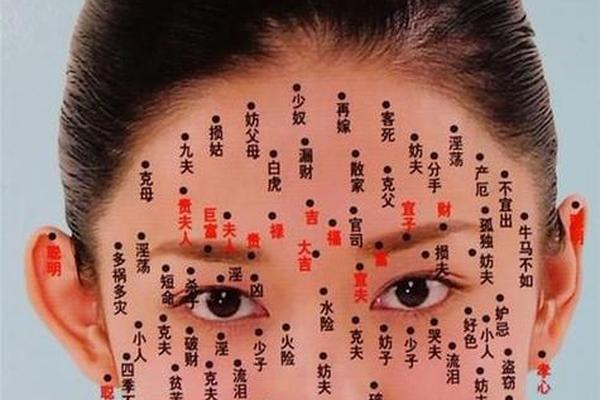

痣相学在中国已有数千年历史,其核心逻辑是将人体视为自然与命运的映射。《周易》中“天人感应”的思想认为,痣作为身体符号,与天地阴阳、五行运势相关联。例如,传统相书常将额头视为“官禄宫”,若此处有痣,则被解读为“聪明且有玄学天赋”;而鼻头痣则被归为“不聚财”或“强”的象征。这些说法多基于类比思维,如“耳后有痣”象征“暗藏财”,因其位置隐蔽,隐喻财富需低调积累。

尽管传统观点缺乏科学验证,但其影响力根植于社会心理需求。古代社会资源有限,人们通过痣相预测命运,本质是对不确定性的心理补偿。例如,网页19提到男性“耳珠有痣主财”,实则反映了农耕社会对财富积累的渴望。痣相学常与道德结合,如“奸门有痣”暗示婚姻不顺,暗合传统家庭观念中对稳定关系的重视。这类解释虽无实证,却在文化传承中成为集体记忆的一部分。

科学与医学视角的审视

现代医学对痣的认知与传统观念截然不同。痣本质是皮肤黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其形态和位置主要由遗传与紫外线暴露决定。医学界普遍认为,痣的吉凶与命运无关,但某些痣的异常变化可能提示健康风险。例如,黑色素瘤(恶性皮肤癌)早期常表现为痣的颜色不均、边缘模糊或快速增大。

根据北京大学肿瘤医院郭军教授的研究,中国75%的黑色素瘤发生于足底、手掌等易摩擦部位,这与传统痣相学中“脚底痣克夫”的迷信说法存在巧合,但医学解释更关注物理摩擦和紫外线损伤的致癌机制。网页35和41进一步指出,头部、颈部等暴露区域的痣因长期日晒,癌变风险较高,需定期观察。医学界提出的“ABCDE法则”(不对称、边界模糊、颜色不均、直径>6毫米、快速演变)为判断痣的安全性提供了科学依据,与传统“吉凶”解读形成鲜明对比。

哪些痣不建议随意点除

从医学与民俗的双重视角看,男性脸部某些痣确实需谨慎处理:

1. 高危部位的痣:医学研究发现,鼻翼、耳后、头皮等易受摩擦或紫外线照射的痣,可能因长期刺激发生恶变。例如,网页35提到鼻梁痣可能预示“胃病或脊椎问题”,实际关联性虽未被证实,但此类区域痣的异常变化需优先排查健康风险。

2. 传统中的“吉痣”:民俗认为额头中央红痣象征“官运亨通”,耳垂痣代表“财运旺盛”。尽管缺乏科学依据,但盲目点除可能引发心理暗示的负面影响。网页80提到“印堂朱砂痣”被视为珍贵标志,若贸然去除,可能强化对命运失控的焦虑。

需强调的是,医学建议与民俗禁忌存在本质差异。例如,传统认为“嘴唇痣主物欲”,但医学更关注其是否因饮食刺激导致病变;民俗将“山根痣”与“肺功能不佳”关联,而医学则通过影像学与病理分析判断健康风险。

社会心理与个体选择

对痣相学的信仰,反映了个体在复杂社会环境中的认知策略。心理学研究表明,当人们面临职业竞争或健康危机时,更倾向于依赖神秘主义解释以缓解焦虑。例如,网页62提到男性“鼻梁痣象征事业机遇”,这种说法为职场压力提供了心理缓冲。社交媒体对“富豪面相”的渲染(如下巴痣代表“领导力”),进一步强化了痣相学的传播。

过度迷信可能导致行为偏差。有案例显示,男性因担忧“克妻痣”而拒绝婚姻,或因迷信“富贵痣”延误黑色素瘤治疗。对此,医学界强调“早诊早治”的重要性,一期黑色素瘤治愈率可达90%以上,远胜于命运预测的虚无承诺。

总结与建议

男性脸部痣相的吉凶之说本质是文化建构的产物,其解释体系依赖类比与象征,缺乏科学逻辑。现代人应以医学知识为主导,关注痣的形态变化而非命运隐喻。对于易摩擦部位(如足底、腰带区)或符合ABCDE特征的痣,应及时就医;若因文化或审美需求欲点痣,应选择正规医疗机构,避免感染或刺激癌变。未来研究可深入探讨痣相信仰与社会心理的互动机制,以及如何通过科普消解健康误区。

在传统与现代的碰撞中,理性认知与人文关怀的平衡至关重要。正如网页73所述:“善念与努力才是命运的基石。”痣或许能成为文化的注脚,却不应成为人生的枷锁。