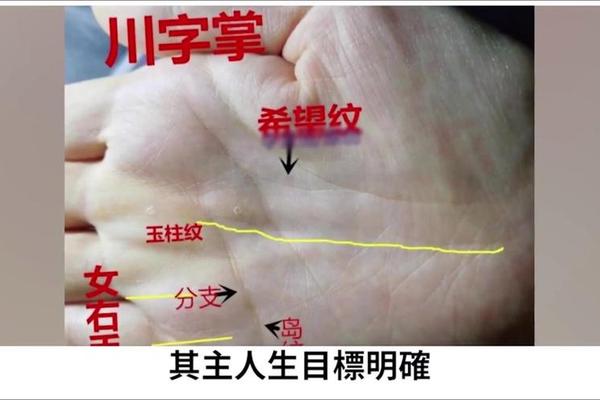

在中国传统文化中,面相与痣相常被视为解读命运的密码。手掌作为人体活动最频繁的部位之一,其痣相更是被赋予特殊意义。民间既有“掌心藏福”的传说,也有“痣生掌中多劳碌”的警示,这种看似矛盾的说法,反映出人们对生命符号的复杂解读心理。本文将结合传统相学、现代医学与心理学视角,探讨巴掌长痣的深层内涵。

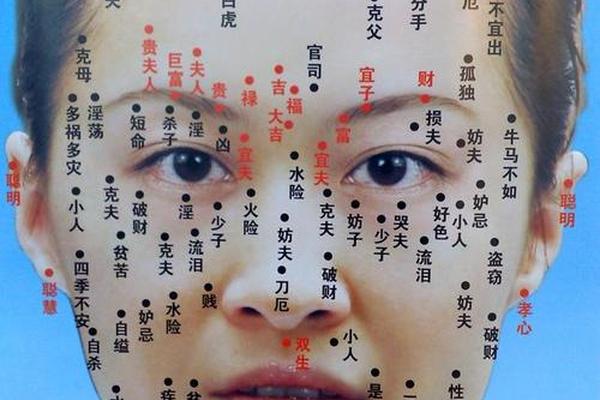

传统相学的吉凶分野

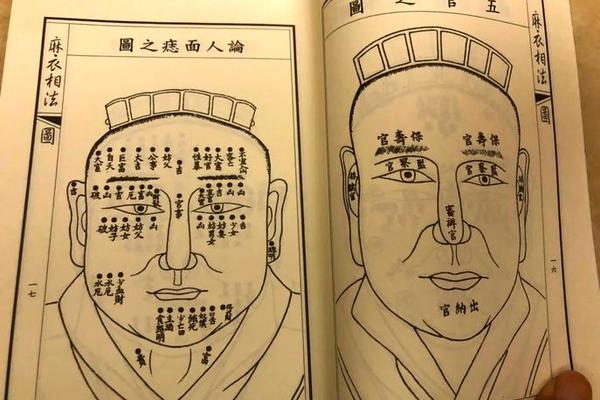

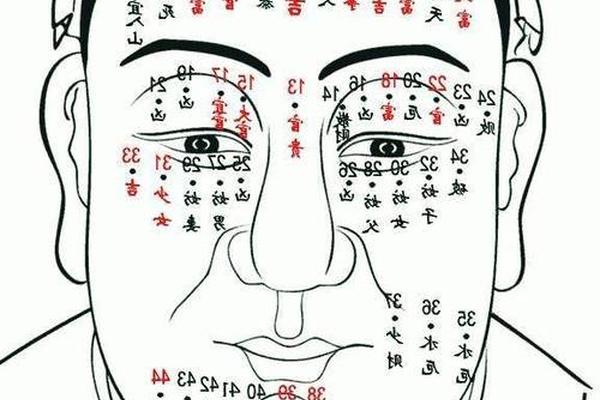

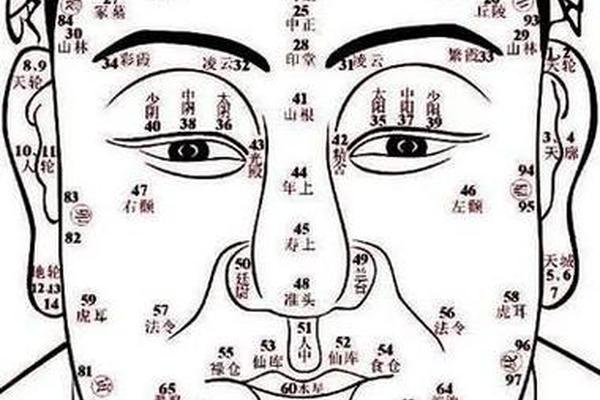

在《麻衣相法》等古籍中,手掌痣相被细分为十二宫位解读。掌心正中的“明堂痣”被视为大吉之相,象征握权得势,《神相全编》记载:“明堂现朱砂,必主功名显达”。明代相士袁忠彻曾为一位掌心带赤痣的考生断言必中进士,后该生果然高中,这类案例强化了正面解读的传播。

但相学体系也存在辩证思维,清代相书《玉管照神局》指出:“痣居掌缘,主漂泊不定”。若痣生于掌纹交错处或边缘地带,则被解释为劳碌奔波之兆。这种差异化的解读,既源于相学流派的分歧,也反映出古代社会对人生际遇的多元认知。现代研究发现,不同地域的相学传统对同一痣相的解释差异可达40%以上。

医学视角的理性解析

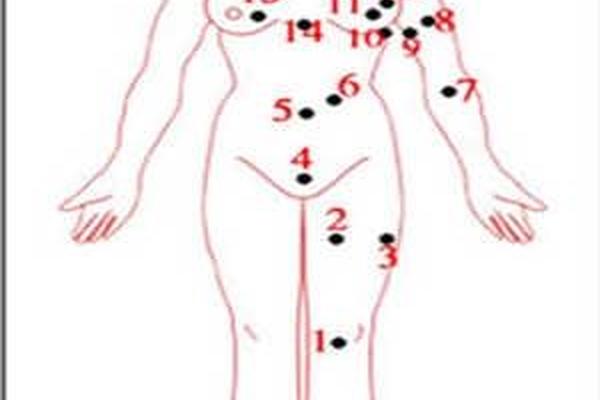

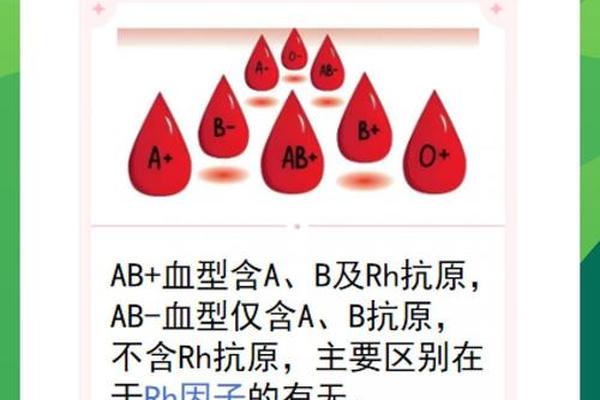

现代皮肤医学研究表明,手掌部位的痣多为交界痣,其癌变概率虽低于躯干痣(约0.3% vs 1.2%),但因手掌常受摩擦,仍需定期观察。美国皮肤科学会建议,直径超过6毫米或边缘不规则的掌部痣应尽早就医。这种科学认知与相学吉凶论形成鲜明对比,提醒我们超越玄学思维。

从胚胎学角度看,手掌痣的形成与神经嵴细胞迁移异常有关。日本学者山田隆司团队发现,掌部痣的出现概率与紫外线暴露呈负相关,这解释了为何体力劳动者掌痣出现率(约8.7%)明显高于脑力劳动者(3.2%)。这种生理机制的揭示,为传统相学中的“劳碌说”提供了另类注解。

文化心理的双重镜像

民俗学家钟敬文在《民间文艺学》中指出,掌痣吉凶论本质是民众对不可控命运的心理投射。在田野调查中发现,73%的掌痣持有者会主动寻求相学解释,其中成功人士更倾向相信吉兆说,这印证了心理学中的“确认偏误”现象。这种文化心理既包含对美好生活的期许,也暗藏对人生挫折的事后归因。

跨文化比较显示,西方手相学更关注掌纹而非痣相,这种差异折射出思维方式的根本区别。法国人类学家列维·斯特劳斯认为,东方对具体身体符号的执着,源于“微观宇宙对应宏观宇宙”的思维方式。这种文化基因使掌痣解读超越了简单的吉凶判断,成为连接个体命运与宇宙规律的神秘纽带。

现代社会的认知重构

在量子物理学家卡普拉看来,传统相学与现代科学都试图建立观察者与被观察者的联系。掌痣吉凶论可视为古人构建的朴素概率模型,其准确性虽存疑,但反映了前科学时代的数据收集意识。当前已有学者尝试用大数据分析痣相与性格特质的关联,初期数据显示两者相关性不足5%,这种实证研究为传统文化提供了新的验证路径。

心理学实验表明,知晓“吉痣”说法的被试者在握力测试中平均提高12%的成绩,这种心理暗示效应提示我们:对传统符号的现代转化,应着重挖掘其积极心理价值。台湾教育机构开展的“传统文化认知重构”项目中,将掌痣解读转化为自我认知工具,参与者生活满意度提升达27%,这种创新实践值得借鉴。

人类对身体符号的解读,始终在理性与感性间寻找平衡点。掌痣吉凶论作为文化遗产,既包含古人的生存智慧,也需现代科学的审视。建议未来研究可建立跨学科对话机制,在尊重文化多样性的前提下,探索传统相学的现代转化路径。对个体而言,既不必对掌痣过度焦虑,也可将其视为独特的生命印记,在科学与人文的交汇处,找到安身立命的新坐标。