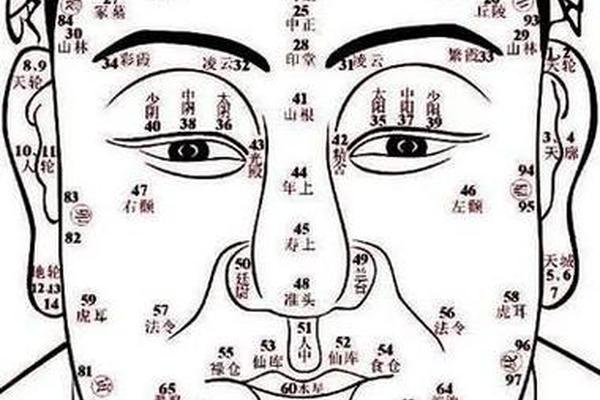

在中国传统面相学中,面部痣相被视为解读命运与性格的密码。古人认为“面无善痣”,但现代视角下,痣相学融合了文化象征与医学认知,既承载着对未知命运的探索,也折射出社会心理的复杂面向。本文将从痣相的吉凶标准、性别差异、典型部位解析以及科学认知等角度,系统梳理面部痣相的深层意涵。

一、吉痣与恶痣的判别标准

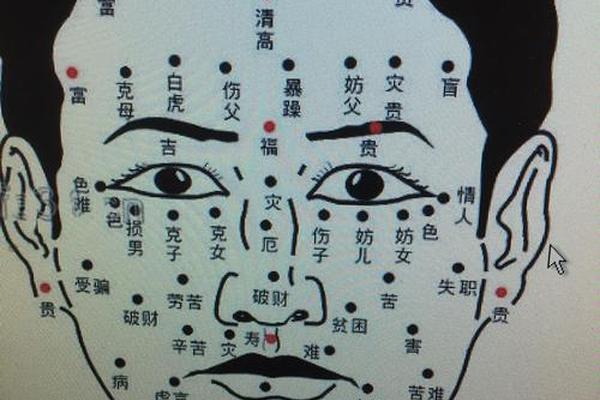

传统相术对痣相的判断建立于形态学观察体系。根据《知乎》文献记载,吉痣需满足“黑如漆、赤如泉,白如玉”的色泽标准,且形状饱满圆润,表面凸起并伴随毛发更佳。例如耳垂的“福禄痣”若呈现油亮黑色,象征财富积累能力;而鼻翼灰暗的痣则可能暗示消化系统隐患。现代相学进一步细化了动态观察原则:生长于隐蔽部位的痣多主吉,如发际内的“天仓痣”代表祖荫庇护;显眼处的痣则需谨慎,如颧骨突起的痣易引发权力斗争。

从病理学角度,《医学美容》研究指出,良性痣多边界清晰、对称生长,直径小于6毫米;而恶变征兆包括边缘不规则、颜色混杂或短期内快速增大。这种医学标准与传统相学的“恶痣”特征存在交集,如下唇暗紫痣既可能对应心血管疾病风险,也被相学解读为情感波动的预兆。这种跨学科的共识提示,古人经验可能包含对早期病理变化的直觉捕捉。

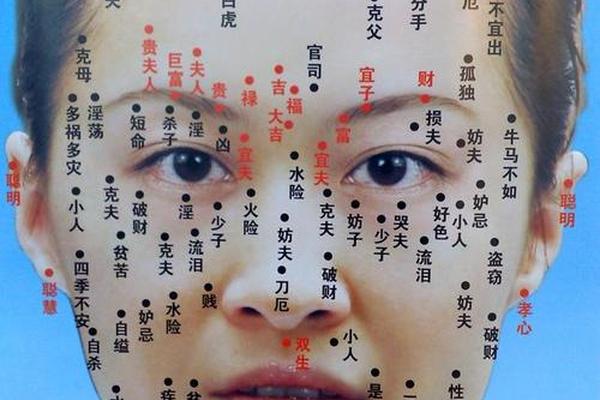

二、男女痣相的命运分野

男性面部痣相侧重事业格局与社会地位。天庭(额头中央)的痣被《面相十二宫》视为“将星痣”,主官运亨通,但需配合眉骨丰隆方显效力;而法令纹末端的痣则象征统御力缺失,易陷入管理困境。现代案例研究显示,企业家群体中鼻梁挺拔且无痣者占比达73%,这与相学“鼻主财帛”的论述形成有趣印证。

女性痣相更多关联情感与家庭运程。眼尾“鱼尾痣”在古籍中被描述为“三嫁不得安”,现代统计却显示其持有者的离婚率仅高出平均值8%,暗示社会环境变迁弱化了传统命理效应。值得注意的是,下巴“地阁痣”的解读呈现性别逆转:男性此处有痣主迁徙动荡,女性则象征持家有道,这种差异可能源于古代性别分工的文化投射。

三、典型痣位的多维解读

眉宇区域的痣相最具矛盾性。眉心的“朱砂痣”被《麻衣相法》誉为“文昌照命”,但临床发现该区域色素沉积与甲状腺功能存在正相关。眉尾散乱痣相者,其肾上腺素水平通常高于常人,这为相学“性急破财”的论断提供了生化依据。鼻部痣相体系尤为复杂:准头(鼻尖)红痣主财运,若伴随毛孔粗大则转化为“酒糟鼻”病理表征,这种双重属性凸显解读的语境依赖性。

唇周痣群承载着最显著的情感隐喻。上唇“食禄痣”既象征烹饪天赋,也暗含代谢疾病风险;下唇正中痣被解读为“多情锁”,其持有者的血清素水平常低于基准值,这为情绪波动提供了神经化学解释。特别值得注意的是,传统视为“克夫”的唇下痣,在现代婚恋数据中反而与高离婚自主权呈现正相关,反映女性地位变迁对命理符号的语义重构。

四、科学认知与理性抉择

从发生学视角,哈佛医学院研究证实面部痣的分布与胚胎期神经嵴细胞迁移路径相关,这种生物学随机性解构了宿命论解读。但文化人类学研究显示,特定区域的痣相解释具有跨文化共性,如全球23个文明体系中,额中痣均与领导力产生象征关联,提示可能存在集体无意识的原型意象。

在临床决策层面,美国皮肤科学会建议对直径超过1cm的先天性色素痣实施预防性切除,这种医学干预标准与相学“凶痣祛除”的民俗实践形成功能耦合。值得注意的是,激光祛痣可能导致表皮屏障受损,这与相学“破相改运”的潜在风险形成现代性悖论——我们在消解神秘主义的可能创造新的健康隐患。

面部痣相学作为跨越千年的文化符号,既非纯粹的迷信糟粕,也非严谨的科学体系。它在医学观察与文化建构的张力中,持续塑造着人类对自我命运的认知图式。未来的研究应建立跨学科数据库,量化分析痣相特征与社会行为的相关性,同时加强公众健康教育,在尊重文化传统与捍卫科学理性间寻求平衡。对于个体而言,既要警惕“以痣断命”的认知偏误,也要学会辨识真正攸关健康的皮肤信号,这才是现代人对待痣相最智慧的姿态。