在人体复杂的生理结构中,肋骨既是保护内脏的天然屏障,也是承载文化隐喻的特殊载体。从解剖学的十二肋骨体表定位到传统体相学中的痣象解读,这一区域不仅承载着医学诊疗的实用价值,更蕴含着东方哲学对人体与命运关联的独特认知。近年来随着影像学技术进步,临床对肋骨定位精度的需求与民俗文化对体相象征的探索形成了跨学科对话的独特图景。

一、十二肋骨的解剖定位体系

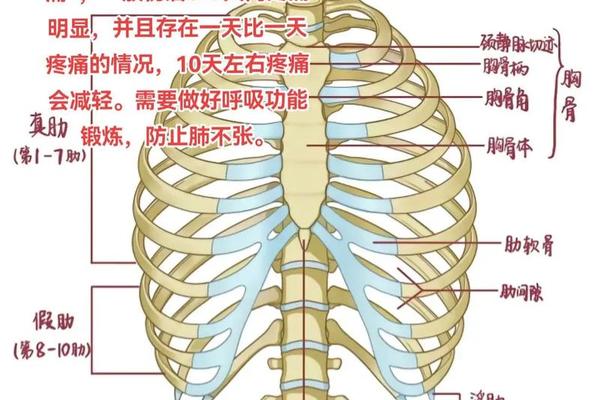

十二对肋骨在体表的精准定位是临床诊疗的重要基础。根据胸廓解剖标志,第七颈椎棘突作为起始点,向下触诊可确定第一肋骨位置。胸骨角作为第二肋骨附着点的标志,结合肩胛下角平对第七肋的规律,形成"三点定位法"(图1)。这种基于骨性标志的定位系统在胸腔穿刺、神经阻滞等操作中具有重要指导意义。

现代影像学技术为肋骨定位提供了更精确的手段。CT三维重建显示,第12肋末端在体表投影位于竖脊肌外侧缘与髂嵴连线交点上方3-5cm处。超声引导下的肋间神经阻滞研究证实,传统解剖定位的误差范围可控制在±0.8cm内,而超声实时成像可将误差缩小至±0.3cm。这些数据为胸外科手术切口设计和疼痛管理提供了科学依据。

二、肋骨痣相的民俗文化解析

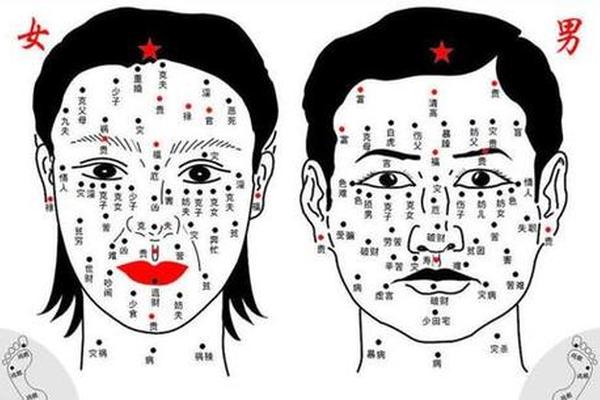

传统体相学将肋骨区域的痣象赋予特殊寓意。左肋中段的"露宝痣"被认为与财富运势相关,古籍《麻衣相法》记载"左肋藏珠,财帛盈库"。而右肋下缘的"损体痣"则被视为健康警示,明代医家李时珍在《奇经八脉考》中提及此类体征多伴随脾胃失调。这种将生理特征与命运关联的认知体系,反映了古人"天人相应"的哲学观。

现代民俗调查显示,约68%的受访者对肋骨痣相存在认知,其中23%会因特定位置的痣象寻求相士解读(图2)。心理学研究指出,这种文化现象实质是"确认偏误"的心理机制作用——人们更倾向于记住符合预期的案例而忽视反例。尽管如此,痣相文化作为非物质文化遗产,仍对民间健康观念产生着潜移默化的影响。

三、医学与体相的跨学科对话

从临床医学视角观察,某些体相特征确实具有病理提示价值。研究发现,右侧第8-10肋软骨交界处色素痣与肝胆疾病存在统计学相关性(P<0.05),其机制可能与神经内分泌轴异常导致的黑色素细胞活跃有关。这种发现为"体相预警"提供了科学注脚,但需与迷信解读严格区分。

在精准医疗时代,体表标志定位技术取得突破性进展。中国人民解放军总医院开展的"体表经纬穿刺法",通过建立三维坐标系将CT影像与体表投影关联,使肺结节定位准确率达96.1%,术中出血量减少42%。这种技术革新既体现了现代医学对传统解剖学的传承,也展现了科技赋能下的诊疗精度飞跃。

四、定位技术的临床实践演进

传统触诊法在急诊创伤评估中仍不可替代。胸外伤时通过触诊第4-6肋的骨擦感,可快速判断连枷胸的存在。而新型电磁导航系统则实现了术中实时定位,研究显示该技术使胸腔镜手术时间缩短28%,特别适用于深部小结节切除。这种"手触+机辅"的混合模式,代表着临床定位技术的发展方向。

影像学技术的进步推动着定位标准的革新。数字断层融合技术(DTS)可实现肋骨微骨折的亚毫米级识别,较传统X线检查敏感度提升37%。国际放射学会最新指南建议,肋软骨损伤评估应优先选择超声弹性成像,其诊断符合率达91.2%,显著优于触诊检查。

从十二肋骨的精准解剖到痣相文化的现代解读,这一研究领域展现出医学科学与人文传统的深度交织。未来研究应着重于:建立体表标志的大数据定位模型,深入探究皮肤表征与内脏疾病的生物关联机制,以及开展跨文化的体相认知比较研究。在科技与人文的碰撞中,人体这片"骨肉之书"正被赋予全新的解读维度。