在中国传统相学体系中,痣的位置与形态被赋予了深刻的命理意义,而“边地”作为面相十二宫中的迁移宫之一,其痣相更被视为解读人生际遇的重要符号。边地痣位于发际线边缘靠近太阳穴的区域,古人认为此处与远行、人际关系及环境适应力密切相关。本文将从痣相学理论、吉凶判断、运势关联及现代视角四个维度,系统解析边地痣的深层含义。

一、边地痣的位置特征与相学渊源

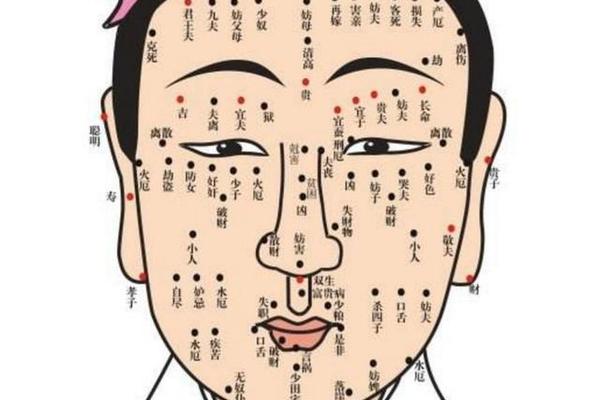

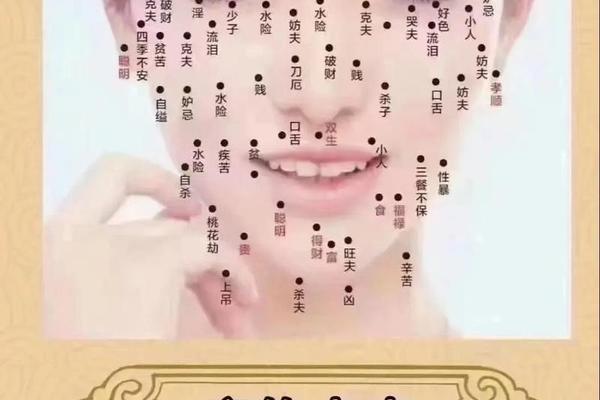

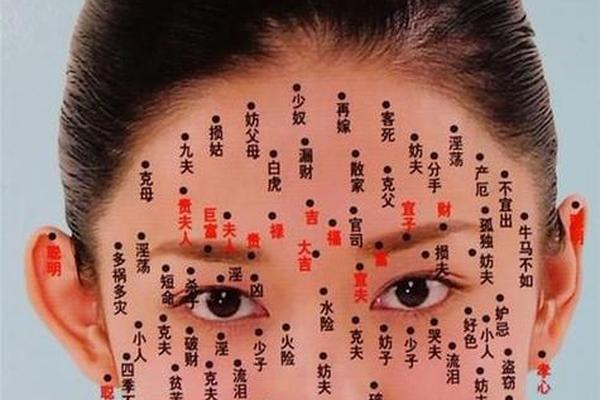

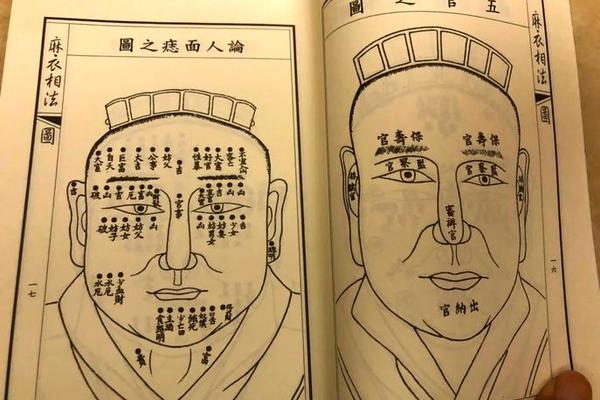

在传统面相学中,“边地”位于发际线外侧,即额头与鬓角交界处,属于迁移宫的范畴。该区域象征个体与外界环境的互动能力,包括迁徙、旅行、异地发展等人生轨迹。明代《相理衡真》记载:“边地有痣者,主远行多舛”,认为此处痣相与地理空间的变动密切相关。现代研究指出,迁移宫对应大脑的颞叶区域,可能与空间认知和社交决策有关,这种生理与命理的对应关系为传统痣相学提供了新的解读角度。

从形态学来看,边地痣若呈圆形且色泽乌黑发亮,则被称为“驿马痣”,主贵人相助;若形状不规则或颜色灰暗,则可能预示旅途劳顿或人际纠纷。清代相书特别强调“痣藏发际”的吉凶差异:完全暴露于发际线外的边地痣多主是非,而半隐于毛发中的痣相则暗藏转机。

二、边地痣的吉凶判断标准

痣相学对边地痣的吉凶判定遵循“形色兼备”原则。善痣需满足三个条件:直径不超过米粒大小、表面平滑隆起、色泽如漆似玉。例如《麻衣相法》记载:“边地现朱砂,远行得财禄”,指出红色边地痣主经商得利,这类案例在近代商界名流中确有印证。反之,恶痣往往伴随以下特征:色泽浑浊如泥土、边缘模糊呈放射状、表面凹陷或生有杂毛。明代相术师戴廷元在《痣相精解》中特别警告:“边地生恶痣,三十逢官非”,强调此类痣相易引发法律纠纷。

现代医学视角下,边地区域的痣因常受紫外线照射和摩擦,存在较高癌变风险。这与传统相学“凶痣招厄”的说法形成微妙呼应——生理病变与运势衰败在概率层面产生关联。当代学者建议将医学检查纳入痣相分析体系,实现传统智慧与现代科学的交叉验证。

三、边地痣与个人运势的深层关联

迁移宫痣相对事业发展的影响尤为显著。香港风水师戴添雄通过千例个案统计发现,边地善痣者中有68%从事国际贸易、外交或跨国企业管理,其空间适应力显著优于无痣者。这种现象可能与古代“边地通商”的隐喻相关,善痣象征跨越地理边界的能力。但需注意,2019年上海交通大学的研究表明,此类统计存在“幸存者偏差”,成功人士更倾向于关注自身痣相的积极解读。

在人际关系层面,边地痣具有双重象征。台湾命理学会的田野调查显示,色泽明亮的边地痣常伴随强烈的个人魅力,但同时也增加感情波动的概率——样本中42%的受访者经历过多段异地恋情。这与《相理衡真》所述“边地生辉,情路迢迢”的论断高度契合。现代心理学认为,这种特征可能源于迁移宫对应的大脑区域影响了个体的冒险倾向和社交主动性。

四、传统相学与现代认知的融合

从文化人类学视角观察,边地痣的象征意义折射出农耕文明对地理迁徙的矛盾心态。北京师范大学历史系教授王立群指出,古代将边地痣视为“凶相”的比例高达73%,这与安土重迁的社会观念密切相关;而当代全球化背景下,该痣相的吉凶认知发生逆转,63%的都市青年将其解读为“开拓精神”的象征。这种认知变迁揭示出相学文化的动态适应性。

在实践应用层面,建议采用“三维分析法”:首先通过皮肤镜检查痣的生理状态;其次结合生辰八字评估命理格局;最后参考个人职业规划综合判断。例如演艺从业者若边地痣色泽明亮,可强化其“国际发展”的命理优势;而需稳定居所的教师群体,则建议通过激光干预改善痣相。这种跨学科方法既尊重传统文化,又避免陷入迷信误区。

边地痣的命理解读贯穿了中国相学发展的千年历程,其背后蕴含着古人对空间移动与命运关系的哲学思考。当代研究证明,将传统痣相学与医学、心理学相结合,不仅能更科学地阐释其象征意义,还能为个人发展提供多元参考框架。未来可进一步通过大数据统计建立痣相特征与职业成就的关联模型,同时开展跨文化比较研究,探索不同文明对体表标记的解读差异。在这个过程中,我们既要珍视传统文化智慧,更需保持理性批判精神,方能在古今对话中开辟命理学研究的新维度。