在人类遗传学的浩瀚图景中,血型系统始终是公众认知度最高的遗传现象之一。当一对A型血与B型血的父母孕育生命时,他们的基因组合仿佛开启了一个充满可能性的生物学密码箱。这个看似简单的遗传问题背后,不仅蕴含着严谨的孟德尔遗传定律,还交织着医学实践中的临床意义与社会认知中的常见误区。从红细胞表面抗原的分子构造到家庭的微妙关系,ABO血型系统展现着生命科学与社会文化的双重魅力。

遗传机制解析

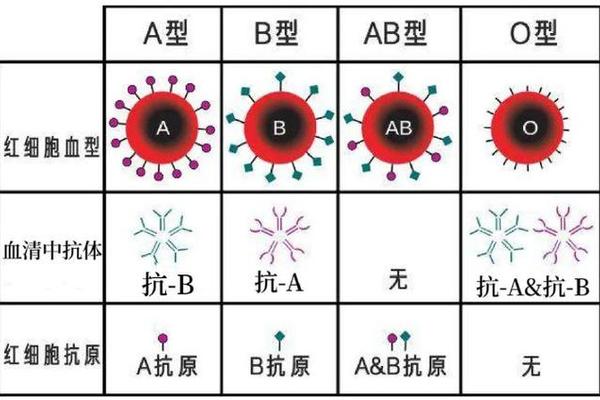

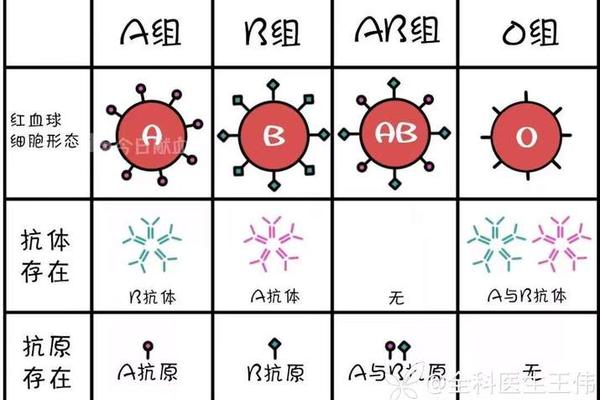

ABO血型系统的遗传规律建立在等位基因的显隐性关系之上。每个个体携带两个ABO等位基因,分别来自父母双方。A型血的基因型可能是AA或AO,B型血则为BB或BO,而O型对应的是隐性纯合子OO。当A型(AO)与B型(BO)父母结合时,基因重组将产生四种可能的组合:AB(25%)、AO(25%)、BO(25%)和OO(25%)。

这种遗传机制源于ABO基因的分子特征。位于9号染色体长臂的ABO基因,通过编码特定的糖基转移酶决定红细胞表面抗原的类型。A等位基因产生N-乙酰半乳糖胺转移酶,B等位基因生成半乳糖转移酶,而O等位基因因移码突变失去酶活性。这种酶活性的差异直接导致抗原表达的不同,构成了血型系统的遗传基础。

概率分布特征

在具体的遗传概率计算中,父母基因型的细分情况直接影响结果。若A型父母为显性纯合子(AA),其与B型(BO)配偶结合时,子代血型将为AB(50%)或A型(50%),完全排除O型可能。但现实中,东亚人群中超过60%的A型个体为AO杂合型,这使得A/B型父母生育O型子女的实际概率接近理论最大值。

临床统计数据显示,我国A/B型夫妻生育O型子女的实际发生率约为18-22%,略低于理论值的25%。这种偏差可能与基因型分布的地域差异有关,例如华南地区A型人群中AO基因型占比更高,导致O型子女概率相应提升。值得注意的是,AB型子女的出生概率同样遵循25%的理论值,但在某些民族群体中会呈现统计学波动。

临床实践意义

血型遗传概率在产科医学中具有特殊价值。当O型子女出生时,可能引发家庭关系的误解,如网页12记载的温州周先生案例,因缺乏遗传学知识险些导致家庭危机。这种现象突显了普及血型遗传知识的重要性。从医学角度看,A/B型组合虽不会直接导致新生儿溶血,但当母亲为O型时,其抗A/B抗体会增加胎儿溶血风险,这提示血型组合评估在孕前检查中的必要性。

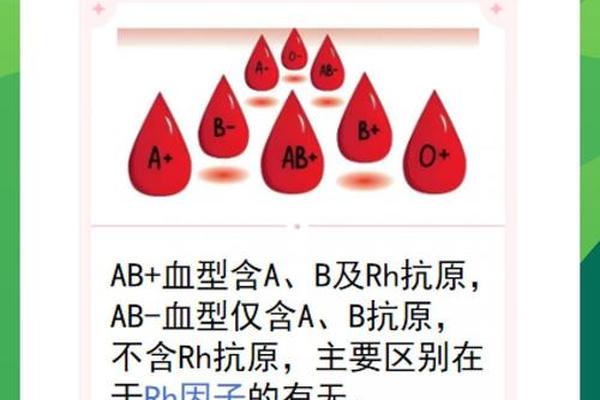

在输血医学领域,了解血型遗传规律有助于建立精准的血源储备系统。例如AB型作为"万能受血者"的理论,在实际操作中仍需考虑亚型差异,研究表明约0.3%的AB型个体存在弱抗原表达,可能引发输血反应。这些临床细节进一步印证了血型遗传复杂性的现实影响。

社会认知误区

公众对血型遗传存在普遍误解,调查显示42%的受访者错误认为A/B型父母不可能生育O型子女。这种认知偏差源于两个层面:其一是对显隐性遗传规律的理解不足,其二是忽视基因型与表型的区别。如网页46所述,AA与AO基因型均表现为A型,这种表型一致性掩盖了遗传本质的差异。

文化传播加剧了这种认知偏差,影视作品中常出现"血型不符即非亲生"的戏剧化设定。实际上,遗传学鉴定需要综合分析多个遗传标记,单凭ABO系统只能进行排除性判断。日本学者山本的研究表明,现代基因检测技术已能精确识别ABO基因的SNP位点,将亲子鉴定准确率提升至99.99%。

研究前景展望

当前研究正在向分子机制深度挖掘,2019年《自然·遗传学》刊文揭示ABO基因与冠状动脉疾病的相关性,提示血型研究正向精准医学领域延伸。在技术层面,CRISPR基因编辑已实现体外血型转换,这为稀有血型储备提供了新思路,但问题仍需审慎考量。

未来研究方向应聚焦于:建立基于人群基因型数据库的血型预测模型,开发快速基因分型检测技术,以及探索ABO血型与疾病易感性的分子机制。建议医疗机构在婚育咨询中增设遗传辅导模块,同时加强基础教育阶段的遗传学通识教育,从根本上改善公众科学认知。

生命密码的解读永远充满惊喜与启示。A型与B型血的结合孕育出的不仅是四种可能的血型,更是遗传规律与生命奇迹的生动诠释。在科学与的交界处,我们既要尊重遗传规律的客观性,也要理解社会认知的主观性。当新生儿的啼哭打破产房的宁静,那血液中流淌的不只是抗原与抗体的化学反应,更是人类对生命奥秘永恒探索的见证。