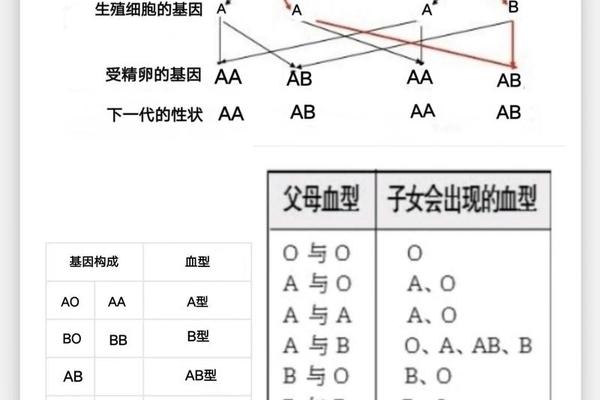

血型作为人类重要的遗传特征之一,其传递遵循孟德尔遗传定律。在父母分别为A型和O型的组合中,孩子的血型可能性受到基因显隐性关系的严格制约。父亲O型血的基因型为ii(隐性纯合子),而母亲A型血可能存在AA或Ai两种基因型。当母亲为AA型时,孩子将100%继承A基因;若母亲为Ai型,孩子则有50%概率遗传A基因或i基因。这种基因组合规律决定了子女血型只能是A型(Ai)或O型(ii)。

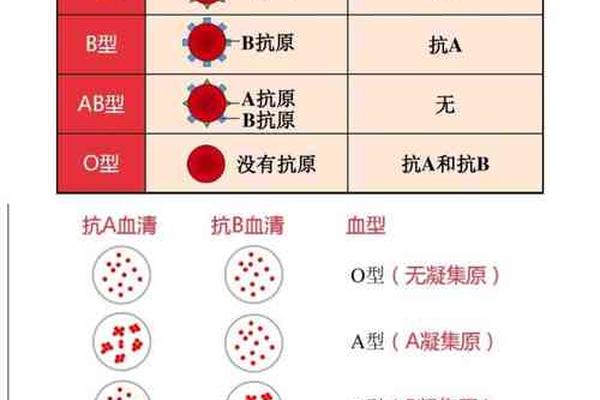

从分子生物学角度分析,A抗原的形成需要N-乙酰半乳糖胺转移酶的催化作用,而O型血个体由于i基因的突变导致该酶失活,无法合成A或B抗原。这种生化机制的差异解释了为何O型血父母只能传递i基因,而A型血母亲可能携带显性A基因或隐性i基因。值得注意的是,虽然极少数情况下可能出现基因突变,但ABO血型系统的稳定性使得这类概率低于0.1%。

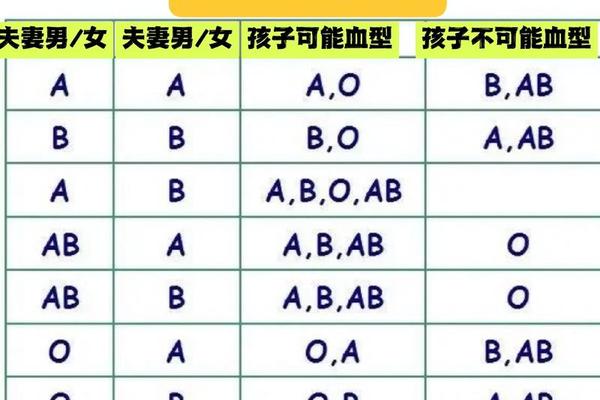

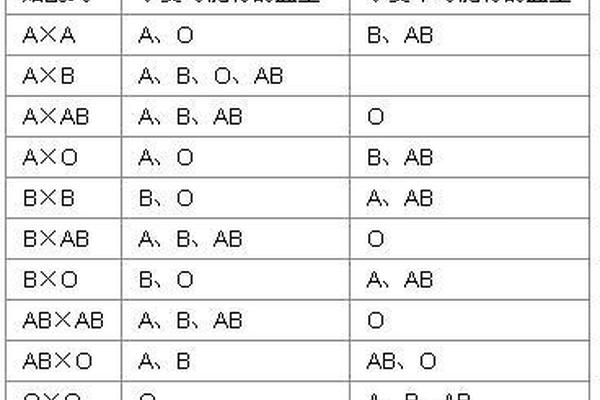

二、父母血型组合的遗传概率

具体到A型(母亲)与O型(父亲)的血型组合,子女的血型分布呈现明确的概率特征。当母亲为纯合型AA时,子女必然继承母亲的A基因和父亲的i基因,形成Ai基因型,表现为A型血。这种情况下,理论上不会出现O型血后代。但若母亲是杂合型Ai,子女的血型概率将发生显著变化:50%可能继承A基因成为Ai型(A型血),50%可能继承i基因成为ii型(O型血)。

这种遗传规律在临床实践中具有重要应用价值。例如在亲子鉴定中,若发现子女为B型或AB型血,即可直接排除父母为A型+O型的生物学可能性。日本学者山本等通过基因测序证实,ABO血型的遗传模式符合单基因座多等位基因的遗传特性,其DNA序列差异集中在第7外显子区域。这为现代法医学和遗传学研究提供了分子层面的理论支撑。

三、血型与健康风险的关联性

近年研究显示,不同血型与特定疾病存在相关性。A型血人群因纤维蛋白原水平较高,心血管疾病风险较其他血型增加12%-18%。上海交通大学团队对18000名志愿者的追踪研究发现,A型血个体消化系统肿瘤发病率显著高于非A型血人群。而O型血虽然心血管疾病风险较低,但胃肠功能较脆弱,对大肠杆菌等病原体更易感。

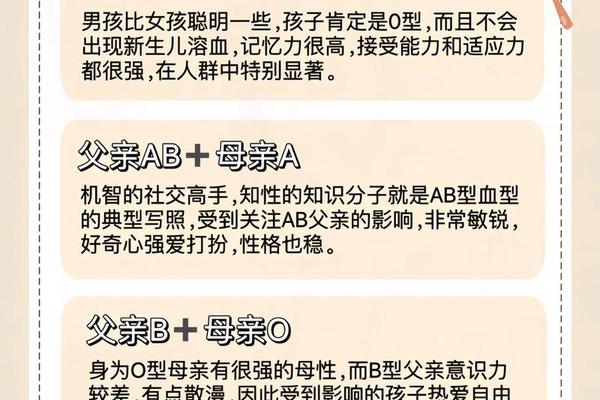

对于A型+O型父母的后代,需要特别关注新生儿溶血风险。虽然ABO溶血多发生于O型母亲与A/B型胎儿之间,但A型母亲若携带其他血型系统(如Rh阴性)的抗原,仍需加强孕期监测。临床数据显示,及时进行抗体筛查可使新生儿溶血病发生率降低83%。

四、社会文化中的血型认知

血型文化在东亚社会影响深远,日本约89%的成年人相信血型与性格存在关联。A型血常被赋予"严谨完美主义者"的特质,O型血则与"领导力强"等标签绑定。但神经科学研究表明,这种关联缺乏生物学证据,更多是社会建构的产物。血型决定论可能产生认知偏差,如用人单位在招聘时对特定血型的隐性歧视。

值得警惕的是,某些地区将血型与疾病预防过度关联。例如非洲Fy(a-b-)血型群体对疟疾的天然抵抗力,这种特殊进化适应不应简单推广到其他血型与疾病的关联解释中。科学家强调,后天生活方式对健康的影响权重达70%,远超血型等先天因素。

A型与O型血父母的生育组合,在遗传学层面呈现出清晰的基因传递规律,子女血型限定为A型或O型。现代研究揭示的血型-疾病关联性,为个性化健康管理提供了新视角,但需理性看待其相关性而非因果性。建议准父母在孕前进行扩展血型检测(包括Rh因子等),并结合基因检测技术评估潜在风险。

未来研究应着重于:①建立大规模血型-疾病关联数据库,区分种族特异性差异;②开发基于血型特征的精准预防方案;③深入探究非ABO血型系统(如Lewis、Duffy系统)的临床价值。只有将遗传规律与个体化医学相结合,才能最大限度发挥血型研究的临床应用价值。