在当代社会中,血型始终蒙着一层神秘的面纱,既承载着生物学意义,又衍生出诸多文化想象。有人将A型血的理性克制与B型血的自由洒脱视作互补的灵魂,也有人因B型血被冠以"贵族"之名而对其产生特殊情结。这些观念究竟是科学规律还是群体心理的投射?本文将深入探讨血型匹配的迷思与"贵族血"背后的多重意涵。

血型与情感吸引的迷思

关于A型血与B型血的适配性讨论,最早可追溯至日本学者古川竹二1927年的研究。他认为A型人注重规则与秩序,而B型人崇尚创新与突破,两者性格差异形成的张力可能产生强烈吸引力。在婚恋实践中,A型男性的严谨与B型女性的随性确实常形成互补关系——前者能为后者提供安全感,后者则能缓解前者的心理压力。

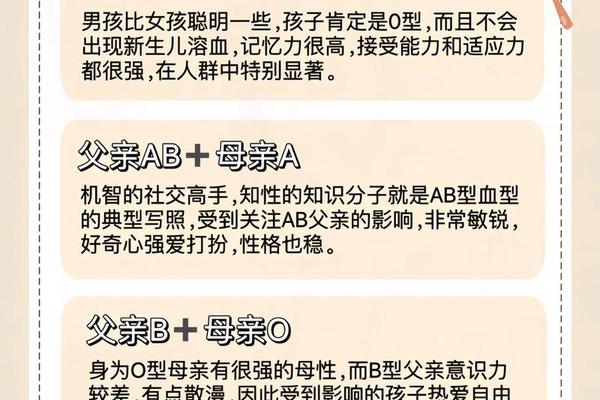

但这种理论在科学界备受争议。2016年《国际家庭科学杂志》的研究明确指出,血型与性格关联缺乏统计学依据。心理学实验显示,人际吸引更多取决于价值观契合度与情绪共鸣,而非生物学标记。所谓"血型相配"现象,本质是文化暗示作用下的人格特质标签化,当个体将自身行为模式与血型描述趋同,便形成了自我验证的预言。

B型血的"贵族"标签溯源

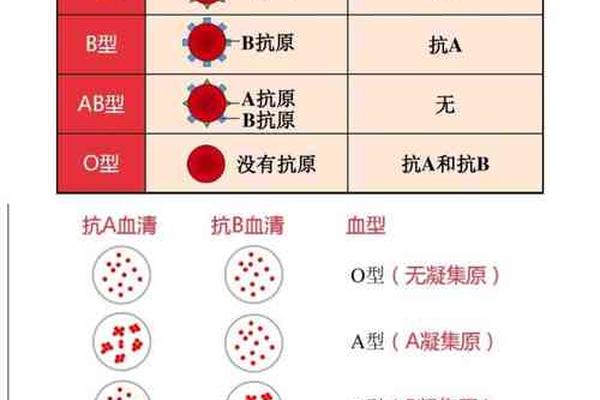

B型血被称为"贵族血"的说法起源于多重社会认知。从免疫学角度看,B型抗原与抗A抗体的结合形成独特保护机制,使其对部分感染性疾病抵抗力较强。日本学者藤田一郎的研究显示,B型人因免疫特性可能更少涉足人群密集场所,这种选择性回避被误读为"贵族式疏离"。

在饮食适应性方面,B型血人群的消化酶组合被认为能高效代谢乳制品与谷物,这种生理优势在物质匮乏时代象征着生存特权。而全球分布数据显示,B型血在东亚占比约20%,在欧洲不足10%,地域稀缺性强化了其特殊地位。但医学界强调,所谓"贵族特质"实为不同环境适应性进化的结果,与阶层无关。

科学视角下的血型认知

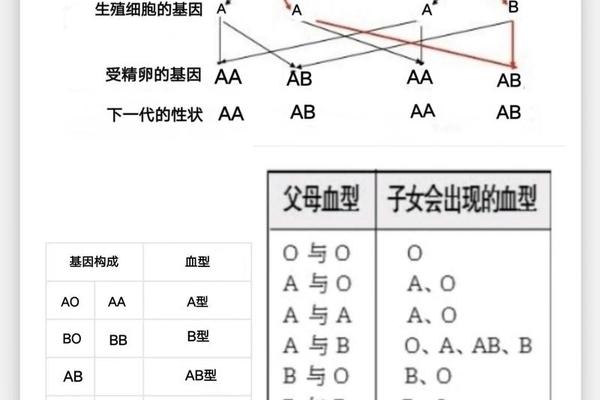

现代遗传学研究证实,ABO血型系统由9号染色体上的基因控制,仅决定红细胞表面抗原类型,与神经系统发育无直接关联。2022年日本绳田健悟团队对万人样本的分析显示,血型对职业成就、社交能力等维度的影响系数低于0.05,属统计学无关范畴。所谓的"血型优势",更多是确认偏误的产物——人们选择性关注符合预期的案例,忽视反例。

从公共卫生角度观察,B型血的输血需求确实存在特殊性。其血浆中含抗A抗体,只能接受B型或O型输血,这种限制在紧急医疗中可能造成资源调配压力,而非彰显优越性。流行病学调查表明,B型血人群糖尿病发病率相对较高,这与"贵族血"的健康想象形成鲜明反差。

超越标签的文化反思

血型文化的盛行折射出人类简化认知的本能。将复杂人格简化为A/B/O/AB的二分法,本质是应对社会不确定性的心理防御机制。在东亚社会,血型偏见甚至演变为新型歧视,部分企业在招聘中隐性地排除特定血型求职者。这种群体认知偏差可能造成社会资源错配,阻碍真正的人才流动。

神经科学的最新进展为破除迷思提供新证据。fMRI扫描显示,不同血型人群的脑区活动模式差异小于个体基因多态性造成的变化。文化人类学研究揭示,血型崇拜与星座信仰具有同构性,都是后现代社会寻求身份认同的符号消费。

<总结>

血型科学本应是照亮生命奥秘的火炬,而非制造认知牢笼的枷锁。A型与B型的情感适配源于性格互补的朴素观察,B型血的"贵族"传说混杂着免疫优势与地域稀缺的误读。当我们将目光从血型标签移向具体个体,方能看见每个生命独特的星光。未来研究应加强跨学科协作,在分子生物学层面深化血型功能认知,在社会学领域解构群体偏见,最终建立更包容的个体评价体系。毕竟,定义人类价值的从来不是红细胞表面的抗原,而是思想星空与道德律令的永恒光辉。