血型遗传规律作为医学与遗传学交叉领域的重要课题,始终备受关注。在临床实践中,父母同为A型血却诞下O型血的情况时有发生,而涉及弱A亚型血型的遗传案例更增添了复杂性。这种现象不仅挑战着公众对血型遗传的常规认知,也揭示了ABO血型系统的精妙机制。从血清学检测的局限性到基因层面的深度解析,从常规遗传规律到罕见的亚型变异,血型遗传的奥秘正通过现代科技逐步揭开。

ABO血型遗传的基本规律

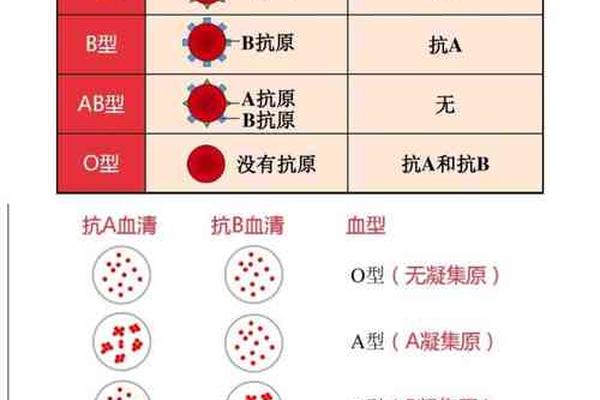

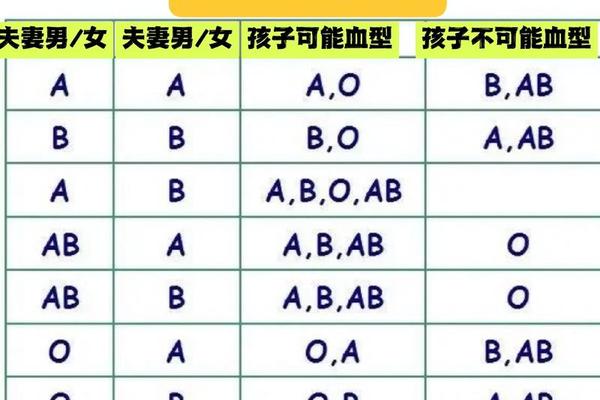

ABO血型系统由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因控制,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。当父母均为A型血时,其基因型可能为AA或AO两种组合。若双方均为纯合型AA,则子女必然遗传到A基因,表现为A型血;若一方或双方为杂合型AO,则子女有25%概率遗传两个隐性i基因,表现为O型血。

这种遗传规律在实践中存在诸多特例。例如A亚型中的A2型虽表面呈现A抗原,但实际基因型可能包含特殊变异,导致抗原表达强度仅为典型A型血的1/3。统计显示,中国人群A2亚型的分布频率仅为0.15%,且仅有2%的A2型个体会产生抗A1抗体。这提示常规血型检测可能遗漏亚型特征,进而影响遗传预测的准确性。

弱A亚型对遗传的影响

弱A亚型涵盖Ax、Am、A3等十余种亚类,其共同特征是A抗原表达显著减弱。以Ax亚型为例,其红细胞与抗A试剂的反应强度仅为典型A型血的1/1000,需通过吸收放散试验才能确认抗原存在。这类亚型的形成源于ABO基因的突变或修饰,如Ax亚型的特征性基因突变导致糖基转移酶活性降低,使A抗原合成受阻。

在遗传过程中,弱A亚型可能表现为不完全显性。当Ax型(基因型AxO)与典型A型(基因型AA)结合时,子女可能遗传Ax或A基因,表现为Ax型或典型A型。而两个Ax型结合时,可能诞下基因型为AxAx、AxO或OO的子女,对应血型分别为Ax型、Ax型或O型。这种情况解释了为何部分A型血父母可能生育O型血后代。

检测技术带来的认知革新

传统血清学检测依赖抗原-抗体反应强度判断血型,对弱亚型的识别存在局限。2012年发现的A204血型等位基因事件即印证了这点——该基因型在常规检测中呈现为典型A型,但基因测序揭示其独特的分子结构。现代基因检测技术能准确识别H抗原前体物质、糖基转移酶活性等分子特征,使亚型检出率提升30倍以上。

临床案例显示,某ABw亚型孕妇的血清学初检误判为A型,经基因测序才发现其携带罕见的Bw11突变基因。这类个体与O型配偶结合时,可能诞下B亚型后代,完全突破常规遗传规律。此类发现促使医学界重新审视血型遗传模型,建立包含300余种ABO基因变异的数据库。

临床实践中的应对策略

对于涉及弱A亚型的生育案例,建议采取阶梯式检测方案。首先通过增强型血清学试验(如酶处理红细胞法)初筛,再结合分子生物学检测确认基因型。上海市血液中心的实践表明,该方案可将亚型误诊率从15%降至0.3%。在输血医学领域,弱A亚型个体需特别注意血型相容性,如Ax型受血者应优先选择Ax型或O型洗涤红细胞。

遗传咨询时需要综合考虑种族差异。数据显示,Aint型在黑种人中占比达8%,而亚洲人群更易出现Ax和Am亚型。对存在反复流产或新生儿溶血症的夫妇,建议进行扩展血型基因panel检测,目前已发现12种与妊娠并发症相关的ABO基因突变。

未来研究方向与展望

当前研究正在探索CRISPR技术校正ABO基因突变的可行性,动物实验已成功修复小鼠模型中的Ax型基因缺陷。群体遗传学研究表明,弱A亚型在地域分布上呈现显著差异,如Ax型在法国人群中的发生率为1/77000,而中国人群达1/50000,这种差异可能与历史上的自然选择压力有关。

建议建立国家层面的稀有血型库,整合基因数据和临床信息。日本已通过此类系统实现95%的稀有血型精准配对。需要加强公众科普,消除"父母同型必生同型"的认知误区。教育资料应纳入亚型概念,用可视化数据展示——当父母均为AO型时,生育O型后代的概率实际可达25%。

血型遗传的复杂性正推动着精准医学的发展。从表面抗原到基因序列,从显性规律到亚型变异,这个领域不断挑战着人类的认知边界。未来的研究需在分子机制、临床转化和规范间寻求平衡,让血型遗传学的进步真正造福人类健康。