血型与外貌的关联性长期存在于东亚民俗文化中。日本学者古川竹二在20世纪初提出“A型血人群普遍具有五官柔和、面部线条流畅的特征”,这一观点通过媒体传播逐渐演变为大众认知。部分民俗研究指出,A型血个体的面部脂肪分布可能呈现更均匀的状态,鼻梁线条较平缓,这与东亚传统审美中的“温润”意象存在一定契合。但这种关联性在分子遗传学层面缺乏支撑,人类面部分子遗传学研究表明,控制面部特征的基因位点分布在多个染色体,与编码ABO血型的第9号染色体无直接关联。

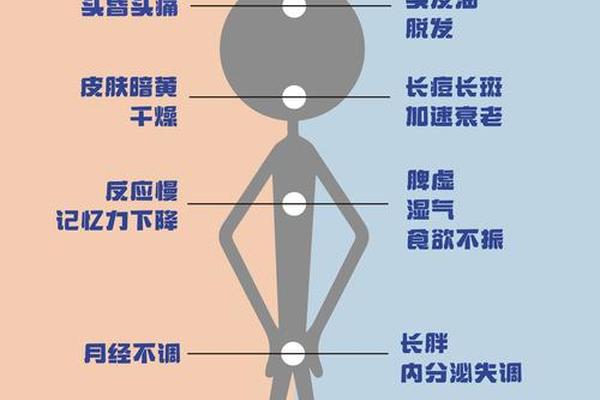

在当代消费文化中,这一概念被商业包装为“血型美容”理论。韩国美妆产业曾推出针对A型血的护肤方案,声称其皮肤屏障较脆弱需强化保湿,但皮肤科医学研究显示,皮肤特性主要受环境、基因(如MC1R)及胶原蛋白代谢影响,与血型无统计学相关性。这种伪科学传播模式与占星学存在相似性,均通过模糊的普适性描述引发心理暗示效应。

二、A型血的群体分布与医学特性

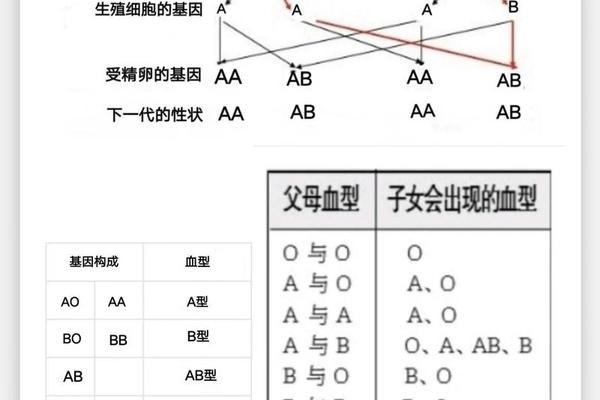

在ABO血型系统中,A型血全球占比约32%,其中A+型(Rh阳性)占绝大多数。中国地区的A型血比例呈现显著地域差异:华北地区达28.3%,而华南地区降至21.7%,这种分布与古代民族迁徙和自然选择压力相关。值得注意的是,稀有血型系统如Rh阴性(熊猫血)的A型仅占中国人口的0.3‰,其临床价值在于红细胞表面抗原的独特性,而非ABO分型本身。

根据国际输血协会数据,真正稀有的A型血变异体包括:A亚型(A3、Ax等)发生率不足0.01%,孟买血型中的Ah型全球记录不足百例,其红细胞缺乏H抗原导致常规检测易误判为O型。这类特殊血型的保存需依赖专业血库的深低温技术,上海血液中心建立的稀有血型库目前收录了17种A型变异体,为全球最大样本库之一。

三、血型稀有度评估的多维标准

血型稀有度的科学评估需综合抗原组合频率、抗体产生概率及基因型复杂度。以KELL血型系统为例,其K抗原阴性率在中国不足0.2%,输血时若发生Kell系统不合,溶血反应强度可达ABO不合的70%。而DEIGO系统的Dia抗原在蒙古人种中出现率仅0.04%,其抗体可穿透胎盘引发胎儿水肿,这类临床风险系数是稀有度评级的重要参数。

国际血液学联合会采用的稀有度指数(RBI)公式为:RBI=(1-表型频率)×抗体效价指数×临床风险系数。在此体系下,A型孟买血的RBI值达9.7(满分10),远超Rh阴性血的6.3。这种量化评估为血库建设提供依据,日本国立血液中心的数据显示,维持1例Ah型供体的年均成本达230万日元,凸显稀有血型管理的经济维度。

四、科学认知与公众教育的鸿沟

分子遗传学研究已揭示血型系统的本质:ABO基因仅控制糖基转移酶合成,与调控外貌或性格的神经发育基因无连锁关系。全基因组关联分析(GWAS)显示,影响面部特征的PAX3、TP63等基因位于2号、3号染色体,与9号染色体的ABO基因座相距34.7cM,排除顺式作用可能。东京大学2019年的双盲实验表明,志愿者对血型-外貌关联的判断准确率(51.3%)与随机猜测无统计学差异(p=0.47)。

但认知调查显示,中国18-25岁群体中仍有43%相信血型影响外貌,这种科学传播困境源于三方面:一是媒体对早期低质量研究的过度报道,二是商业利益驱动的伪科学包装,三是公众遗传学知识的结构性缺失。改善现状需建立跨学科科学传播体系,例如中国科学技术馆2023年推出的“血型的分子真相”互动展项,通过抗原-抗体三维模型演示,使参观者理解血型本质。

血型系统的科学价值应聚焦于临床输血和人类遗传学研究,而非牵强附会的外貌关联。对于A型血的认知,既要明确其作为常规血型的普遍性,也要重视特殊变异体的稀有性。建议从三方面推进研究:第一,建立全国性稀有血型动态监测网络,运用AI技术预测抗原变异趋势;第二,加强公众遗传学教育,在中学生物课程增加血型分子机制模块;第三,发展基因编辑储存技术,针对孟买血型等极稀有群体开发体外红细胞培养方案。只有回归科学本质,才能正确认识血型在生命科学中的真实地位。