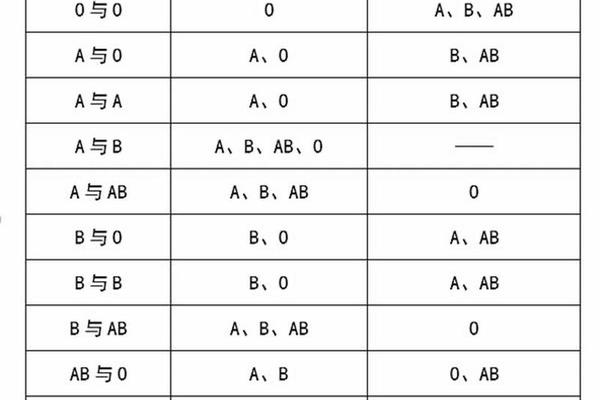

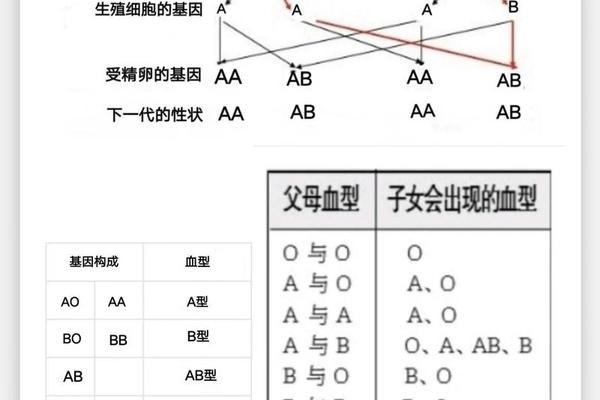

ABO血型系统是人类最早发现且临床意义最重大的血型分类体系,其中A型血的特异性由红细胞表面的A抗原决定。根据国际通行的符号系统,A型血以拉丁字母"A"表示,其血清中天然存在抗B抗体。从遗传学角度看,A型血的基因型表现为显性基因IA与隐性基因i的组合,即IAIA或IAi两种形式。当父母双方均为A型血时,子代可能继承IAIA、IAi或ii基因型,分别对应A型或O型血,但无法产生B型或AB型后代。

现代分子生物学研究揭示了更复杂的抗原表达机制。A型抗原的形成依赖于H抗原的前体物质,通过α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化完成。值得注意的是,A型血存在A1和A2两种主要亚型,其中A1型红细胞同时携带A和A1抗原,而A2型仅表达A抗原。这种差异可能导致约1-8%的A2型个体在常规血型检测中被误判为O型。血清学检测中,卡式法等现代技术通过特异性抗体凝集反应可准确鉴别这些亚型,这对输血安全和器官移植具有重要意义。

二、A型血婚配的遗传规律

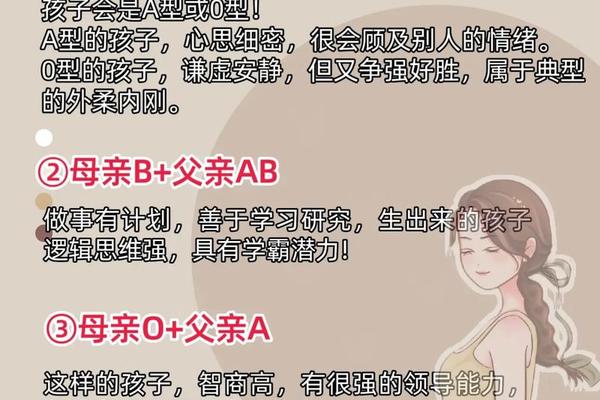

当两个A型血个体结合时,其子代血型遵循孟德尔遗传定律。若父母基因型均为IAIA,则所有子代均为纯合A型;若一方为IAIA另一方为IAi,子代有50%概率为IAIA,50%为IAi;而双IAi基因型父母则有25%概率生育O型血子女。临床数据显示,A型血夫妻生育O型血子女的实际发生率约为6.25%,这与隐性基因i的携带概率直接相关。

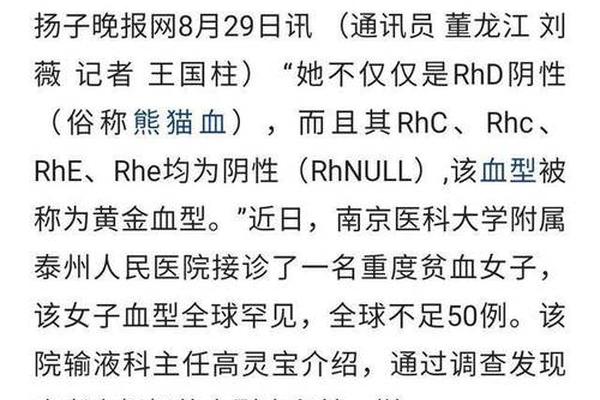

特殊情况下可能出现遗传学例外。例如孟买血型(hh基因型)个体会因缺乏H抗原前体而呈现"伪O型"特征,此类人群与常规A型血结合可能产生AB型子代。白血病等疾病可能导致抗原表达减弱,造成暂时性血型判定偏差。基因检测已成为现代血型鉴定的重要补充手段,尤其适用于复杂遗传案例的解析。

三、A型血性格特质与互动模式

血型心理学研究表明,A型血人群普遍具有内向敏感、追求完美的性格特征。他们倾向于建立高度秩序化的生活模式,在社交中表现出强烈的责任意识与观念。当两个A型血个体组成伴侣时,往往形成"镜像型"相处模式——双方都注重细节协调,能够快速建立生活节奏的同步性,但同时也容易陷入过度谨慎导致的决策僵局。

日本学者山本的研究指出,A型血夫妻的冲突多源于未表达的情绪积压。由于双方均倾向于通过暗示而非直接沟通解决问题,约63%的此类伴侣存在"冷战周期延长"现象。改善关系的关键在于建立制度化的情感表达机制,例如约定每周进行三次不少于30分钟的深度对话,这种结构化交流可显著降低误会发生率。从神经生物学角度看,这种互动模式与A型血人群较高的血清素转运体基因表达相关,提示其情绪处理机制具有独特的神经基础。

四、临床医学中的特殊考量

在输血医学领域,A型血夫妻需特别注意亚型兼容性问题。当A2型个体需要输血时,若误输A1型血液可能引发轻度溶血反应。统计显示,约0.03%的输血不良反应源于此类亚型忽视。对于计划生育的夫妇,建议进行扩展血型检测,包括Rh因子和Kidd系统筛查,特别是当家族中有新生儿溶血病史时。

近年研究还发现,A型血人群对幽门螺杆菌的易感性较其他血型高17%,这种关联在双A型血家庭中表现更为显著。建议此类家庭定期进行消化道疾病筛查,并注意分餐制等预防措施。在免疫遗传学层面,A型抗原与某些病毒受体结构相似,这可能解释其特定的疾病易感谱系,相关机制仍是当前研究的热点方向。

五、社会文化视角下的婚配选择

在东亚文化圈,血型婚配观念深刻影响着择偶行为。韩国婚介机构数据显示,约28%的A型血受访者明确表示偏好同血型伴侣,认为这种组合更能维持家庭稳定。这种文化现象与A型血人群的群体适应性相关——他们更擅长在既定规则下构建和谐关系,但同时也面临创新动力不足的风险。

跨文化比较研究揭示出有趣差异:在强调个人主义的欧美社会,A型血夫妻的离婚率反而比异型血组合低9%,这可能与其较强的冲突规避倾向有关。未来研究需进一步区分文化规范与生物学特质的交互作用,特别是关注全球化背景下血型婚配观念的演变轨迹。建议建立多中心队列研究,追踪不同血型组合家庭的长期发展,为精准化婚姻咨询提供依据。

通过对A型血生物学特性与婚配模式的系统分析,可见血型研究已超越简单的遗传学范畴,发展成为涉及医学、心理学、社会学的交叉学科。现有证据表明,A型血夫妻在遗传相容性、性格匹配度方面具有独特优势,但也面临亚型识别、疾病预防等挑战。建议临床机构加强血型知识的科普教育,同时推动基因检测技术在婚育指导中的应用。未来的研究方向应聚焦于血型抗原的免疫调节功能,以及文化因素对血型婚配选择的影响机制,这些突破将深刻改变我们对人类亲密关系的认知框架。