A型血人群的失眠问题与其独特的性格特质密不可分。这类人常被描述为严谨、自律且追求完美,他们在工作与生活中表现出强烈的责任感与自我要求。日本2012年一项针对1,000多人的调查发现,A型血人群失眠发生率高达30.8%,显著高于其他血型。这种高比例的睡眠困扰,与其性格中“过度思考”和“神经敏感”的特征密切相关。

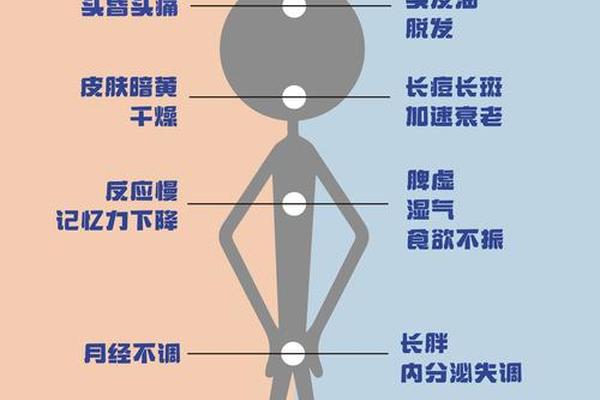

从心理学角度看,A型血人倾向于将事务细节化处理,甚至对未完成事项产生持续的焦虑。这种思维模式导致大脑长期处于活跃状态,即便在休息时也难以停止信息处理。韩国2014年的研究进一步指出,A型血人群的杏仁核(负责情绪调控的脑区)对压力刺激的反应更敏感,使得入睡前的放松过程受阻。这种生理机制与心理特质的叠加,形成了“睡前思维漩涡”的恶性循环。

二、压力应对机制失衡

A型血人群的压力处理方式加剧了失眠风险。他们常将压力内化,而非通过社交或娱乐释放,这种“情绪囤积”行为已被证实与慢性失眠存在显著相关性。例如,A型血人常因担心工作疏漏而反复检查项目细节,即便在深夜也会因突发灵感而起床记录,这种强迫性思维直接破坏睡眠节律。

神经内分泌研究显示,A型血人在压力状态下皮质醇水平波动幅度更大。一项对比实验发现,面临相同压力源时,A型血受试者的皮质醇峰值比O型血高出23%,且回落速度更慢。这种激素调节机制的差异,导致其即便完成工作任务后,身体仍处于应激状态,表现为入睡困难或睡眠片段化。

三、环境适应能力局限

A型血人对睡眠环境的要求具有显著特异性。临床观察发现,他们更容易因光线、声音等微扰惊醒,这与中枢神经系统的高敏感性有关。日本学者通过多导睡眠监测发现,A型血人在浅睡眠阶段的脑电波活动频率比其他血型高15%,提示其睡眠深度不足。这种生理特征使得他们难以在普通环境中获得充分休息。

环境适应性的另一表现是“认床”现象。虽然O型血更常被提及具有环境依赖性,但研究发现,A型血人在陌生环境中产生的警觉性焦虑更为持久。其前额叶皮层的抑制功能较弱,导致外界刺激更容易突破睡眠过滤机制。例如,酒店空调的轻微噪音或床垫硬度差异,即可引发A型血人长达数小时的心率波动,这种过度警觉状态显著延长入睡潜伏期。

四、社会角色期待冲突

社会文化对A型血人的角色期待强化了其失眠倾向。这类人群常被赋予“可靠执行者”的标签,促使他们将工作完美主义延伸至生活各个领域。中国2016年一项追踪研究发现,A型血职场人士的平均每日睡眠时间比B型血少1.2小时,且更频繁出现“周日失眠综合征”(即因担忧下周工作而提前失眠)。

这种社会压力与自我要求的交互作用,在婚姻家庭场景中尤为明显。A型血父母常因育儿细节焦虑失眠,其睡眠日志显示,60%的夜间觉醒与子女教育问题直接相关。传统文化中“克己复礼”的价值导向,进一步加剧了其情感表达的抑制,使得心理压力缺乏有效释放渠道。

总结与建议

A型血人群的失眠问题是生理特质、心理机制与社会环境共同作用的结果。现有研究揭示了其神经敏感性、压力应对模式与环境适应局限的内在关联,但跨文化比较研究仍显不足。未来需探索基因表达与睡眠调控通路的特异性关联,同时开发针对A型血人群的认知行为疗法模块,例如通过“思维阻断训练”改善睡前焦虑。

短期改善建议包括:建立“数字宵禁”制度(睡前1小时禁用电子设备),采用渐进式肌肉放松法降低觉醒度;长期策略应注重重构自我认知,例如通过正念练习接纳不完美性。医疗机构可考虑将血型参数纳入睡眠障碍风险评估体系,为个性化干预提供依据。理解A型血人的睡眠特殊性,不仅关乎个体健康,对优化人力资源管理和提升社会生产效率均有重要意义。