当代健康管理中,“血型饮食法”作为一种另类减重理论引发热议。该理论由美国自然疗法医师彼得·德戴蒙提出,主张根据ABO血型系统定制个性化饮食方案,其中A型与AB型血人群的减重策略尤为特殊。本文将深入探讨这两类血型人群的生理特征、饮食调整方向及运动适配性,并结合科学研究与争议观点,为读者提供多维度的减重参考。

一、A型血的素食化减重策略

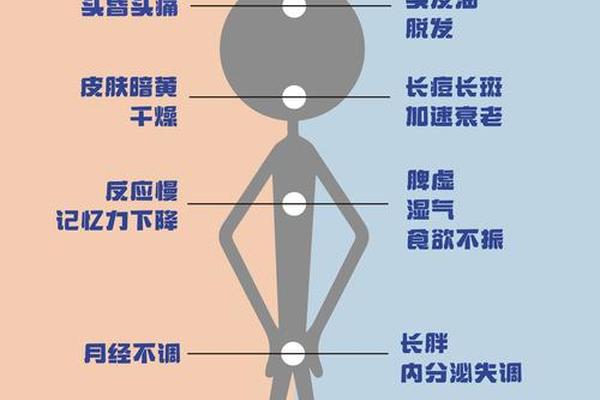

A型血人群的消化系统特征可追溯至农耕文明起源。网页1指出,A型血人胃酸分泌量较少,对动物蛋白的分解能力较弱,长期摄入红肉易导致消化不良和脂肪堆积。这种生理特性在网页19的研究中得到印证:当A型血人采用以大豆制品、新鲜蔬菜为主的素食结构时,其体重指数和腰围显著降低。

具体饮食方案需注意三个维度:其一,优先选择植物性蛋白来源,如豆腐、豆浆等豆制品,每日建议摄入量不低于50克;其二,选择高纤维低升糖指数的谷物,如糙米、燕麦替代精制米面;其三,通过木瓜汁等天然酵素补充剂促进代谢(网页19)。值得注意的是,网页31提到部分A型血人存在“清盘强迫症”,这种心理机制易导致过量进食,建议采用分餐制控制食量。

运动方面,A型血人的肾上腺素分泌模式更适合低强度持续性运动。网页50推荐瑜伽、游泳等舒缓型运动,每次持续40-60分钟可激活副交感神经,改善因压力导致的皮质醇升高型肥胖。但网页63的多伦多大学研究提醒,任何血型人群进行规律有氧运动都能获得代谢改善,并非A型血专属优势。

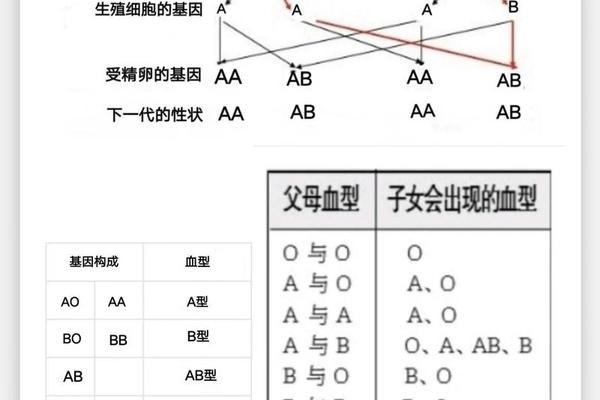

二、AB型血的矛盾体质平衡术

作为最晚出现的血型,AB型兼具A型与B型的生理特征。网页30揭示其胃蛋白酶分泌量仅为O型血的1/3,却保留着对部分动物蛋白的耐受能力。这种矛盾体质在网页81的案例中得到体现:某AB型女性采用纯素食导致贫血,调整为豆腐+深海鱼+鸡蛋的组合后,体脂率下降5%且营养指标恢复正常。

饮食结构的黄金比例应遵循“532法则”:50%蔬菜(尤其西柚、菠菜等含柚皮苷食物)、30%优质蛋白(首选鳕鱼、虾仁等海洋生物)、20%复合碳水(推荐藜麦、鹰嘴豆)。网页32特别强调AB型血人对咖啡因敏感,建议用荷叶茶替代咖啡,既能抑制脂肪合成酶活性,又可避免心率失常风险。

针对AB型血人特有的消化节律,网页86提出“蜂鸟式进食法”:每日5-6餐,单次进食量控制在200大卡以内,配合每餐前10分钟冥想。这种模式在网页34的临床观察中显示出独特优势,实验组餐后血糖波动幅度比常规饮食组降低37%。

三、科学争议与理性认知

尽管血型饮食法在社交媒体获得广泛传播,医学界对其科学性存有强烈质疑。网页62披露,合肥市第二人民医院的临床对照试验显示,当不同血型人群采用相同膳食时,体重变化无统计学差异(P>0.05)。更值得注意的是,网页57引用2018年超千人样本研究,证明血型与饮食结构的关联性解释度不足3%。

支持方则援引进化医学理论进行辩护。网页63提到,A型血特有的H抗原能与植物凝集素产生特异性结合,这种分子层面的相互作用可能影响营养吸收效率。但反对者指出,现代食品加工已改变天然凝集素结构,原始理论的前提条件不复存在(网页34)。

理性减重应建立在循证医学基础上。网页57建议采用“血型+基因检测”双维度模型,如APOE基因携带者无论何种血型都需控制饱和脂肪摄入。未来研究可聚焦表观遗传学领域,探索血型相关糖基转移酶在脂肪代谢中的调控机制。

血型饮食法为A型与AB型人群提供了差异化的减重视角,但其科学基础仍需更多临床数据支撑。当前实践中,建议将血型特征作为饮食调整的参考因素而非绝对准则,核心仍应遵循能量负平衡原则。对于执着于个性化减重的人群,可尝试在传统血型饮食框架中融入现代营养学理念,例如为AB型血设计藻类蛋白补充方案,或开发A型血专属的发酵豆制品。健康体态的管理本质上是生命科学的艺术化实践,既需尊重个体差异,更要秉持科学理性。