痣相学作为中国传统文化的重要组成部分,其思想源头可追溯至春秋战国时期。鬼谷子被尊为纵横家鼻祖,其学说不仅涵盖政治谋略与哲学思辨,更在《鬼谷子相法全书》中首次系统构建了面相与体相的理论体系,其中关于"额前四颗肉痣成鬼宿之象"的记载,开创了将天文星宿与人体特征相联的相术传统。这种将宏观宇宙秩序映射于微观人体特征的理论范式,成为后世相术发展的核心方法论。

在历史传承层面,魏晋时期《录异记》将鬼谷子神化为通晓命理术数的仙人,至明清时期,民间相术典籍多托名鬼谷子以增权威性。现代学者考证发现,《鬼谷子相法全书》虽非其亲撰,但确实保留着战国时期纵横家对人体特征的观察体系,其中"头有好骨,面无善痣"的核心论断,体现了早期相术对骨骼结构与皮肤表征的辩证认知。这种将生理特征与社会命运相勾连的思维模式,深刻影响着中国民间社会对个人命运的理解方式。

二、痣相理论体系的核心架构

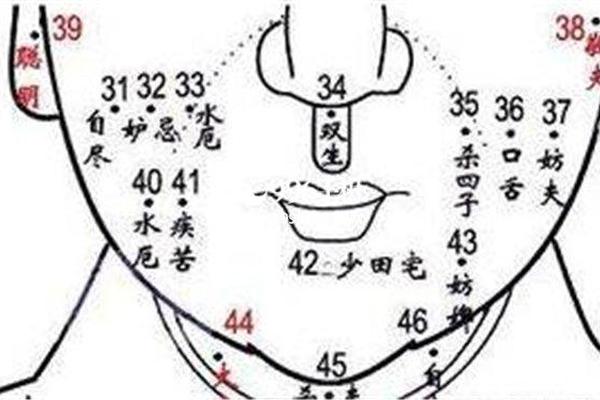

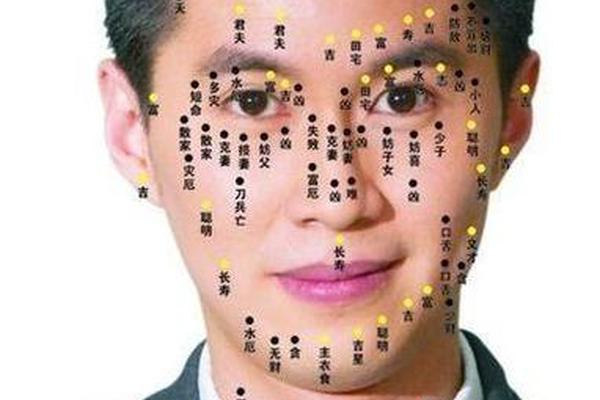

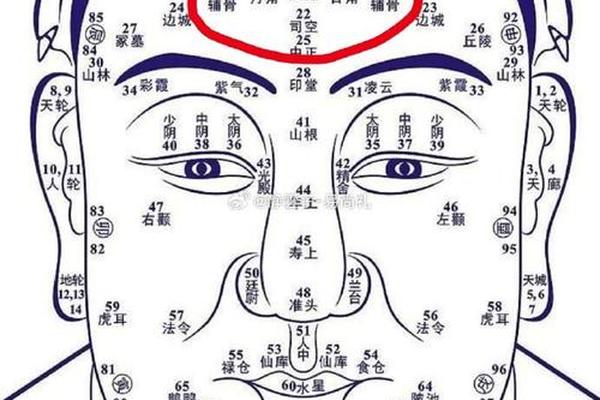

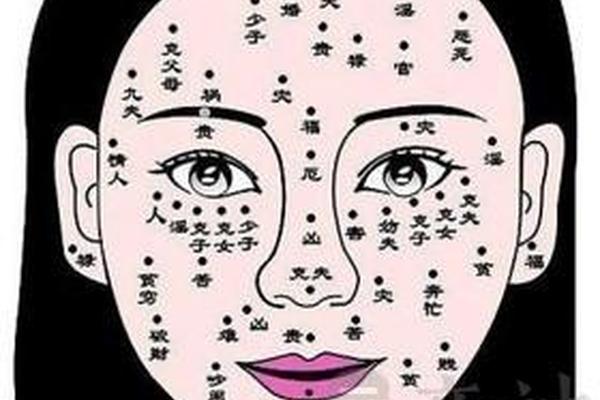

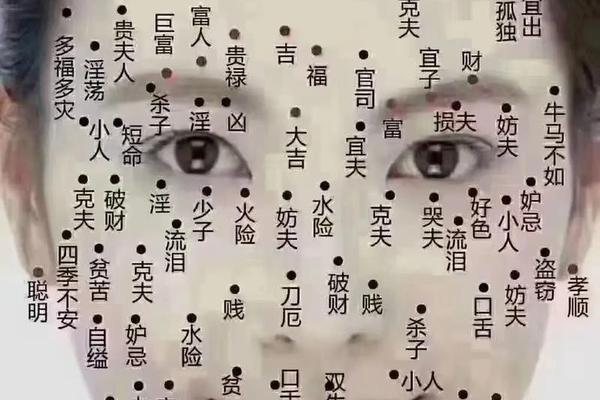

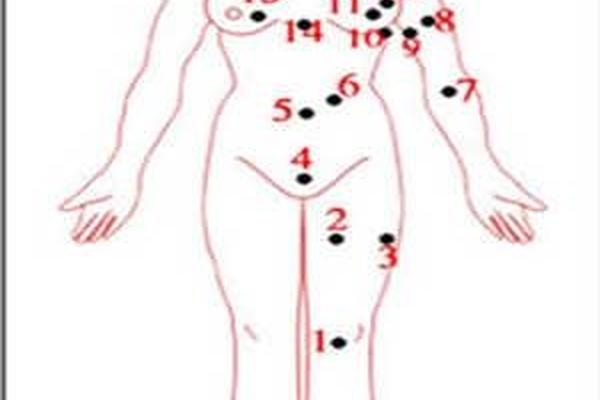

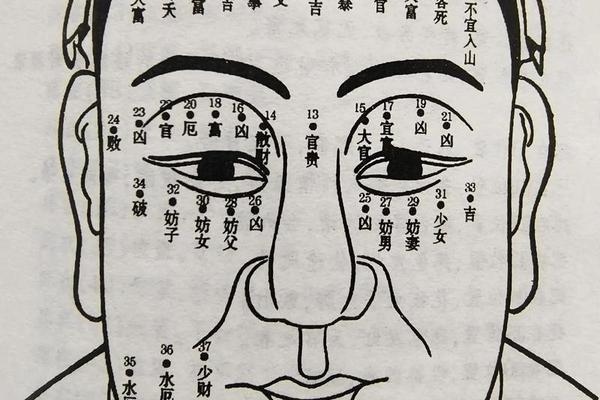

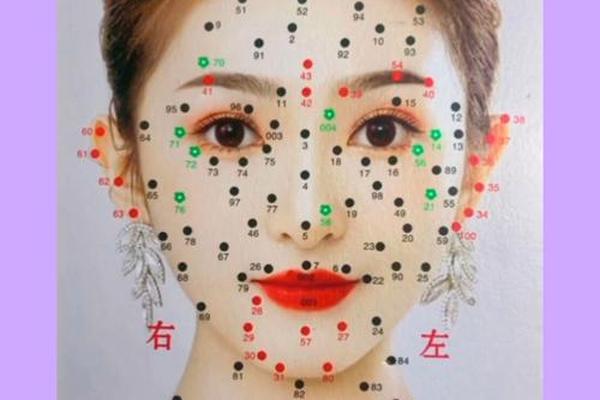

鬼谷子痣相学建立在天人感应的哲学基础之上,将人体视为微观宇宙的具象化存在。其理论框架包含三层维度:空间定位上,首创"二十八星宿对应体表部位"的映射系统,如额前四痣对应南方朱雀七宿中的鬼宿四星,象征权谋、兵戈、财富与社稷;功能阐释上,提出"痣分阴阳"的辩证法则,面部阳位主显达,阴位主隐忧,例如眉中藏痣为"草里藏金",而眼尾痣则预示情路坎坷;动态发展观强调痣相与气运的互动关系,认为痣色变化反映时运流转,这种思想在《本经阴符七术》中得到哲学升华。

在具体相法实践中,发展出"三才九宫"的精密定位系统。面部被划分为天、人、地三庭,对应早年、中年、晚年的运势,配以乾、坎、艮等八卦方位,形成108个命理坐标点。如鼻梁痣位于"财帛宫",主理财能力;耳垂痣属"福寿宫",象征晚景安康。这种将《周易》象数理论与人体解剖学相结合的方法,展现出惊人的体系化特征。

三、学术研究的争议与突破

近现代学者对鬼谷子痣相学的真伪性展开激烈论争。文献考据派指出,《汉书·艺文志》未载相术著作,现存《鬼谷子相法全书》最早见于明代《正统道藏》,可能系后人伪托。但考古发现马王堆帛书《相马经》中存在类似"骨相察微"的表述,为战国相术传统提供实物佐证。当代文化人类学家李零提出,鬼谷子学说实为秦汉方术思想的集大成者,痣相理论蕴含着早期医学诊断学的萌芽。

医学视角的介入为研究开辟新路径。皮肤科专家发现,古籍记载的"凶痣"多位于皮脂腺密集区域,易发生病变,这与现代黑色素瘤高发部位高度吻合。心理学实验则证实,特定位置的体表特征确实影响个体的自我认知与社会评价,如额部明显痣相者更易培养领导气质。这种跨学科研究揭示出,传统相术中包含着朴素的生物社会学智慧。

四、现代社会的文化启示

在科学祛魅的当代社会,鬼谷子痣相学展现出独特的文化韧性。美容医学数据显示,2024年国内点痣需求同比增长37%,其中63%的消费者仍会咨询传统相术禁忌。这种现象折射出传统文化与现代生活的深层互动——人们既相信医学解释,又难以割舍文化记忆中的象征意义。社会学家指出,痣相讨论已成为重要的社交媒介,在短视频平台相关话题播放量突破50亿次,构成新型的文化消费形态。

文化创意产业正对其进行创造性转化。故宫博物院推出的"数字相术体验馆",运用AI技术复原鬼谷子相法原理,参观者可通过虚拟成像观察不同痣相的历史命运叙事。高校哲学系开设的"相术文化研究"课程,则将痣相学作为理解中国古代宇宙观的重要切入点,这种学术化路径为传统文化注入新的生命力。

鬼谷子痣相学作为横跨三千年的文化现象,既是古人认识世界的智慧结晶,也是观测社会心理的独特棱镜。在科学主义盛行的今天,我们既要摒弃其宿命论糟粕,更应珍视其中蕴含的系统思维与人文关怀。未来研究可沿三条路径深入:文献学层面需加强敦煌相书与传世典籍的对比研究;医学领域应建立传统相术描述与现代皮肤病理的映射数据库;文化传播方面亟待构建符合现代语境的阐释体系。唯有如此,这颗镶嵌在中华文化肌理中的智慧之"痣",方能焕发新的生机。