在人类漫长的文明史中,对生命本质与命运的探索始终伴随着神话与现实的交织。民间传说常将身体的特殊印记——如痣与胎记——视为超自然力量的隐喻,认为它们可能是前世神灵或菩萨转世留下的“灵性密码”。从道教七星痣到佛教菩萨胎记,这些承载着神秘色彩的符号体系,既反映了古人对命运的敬畏,也构建了独特的文化信仰景观。本文将从符号象征、灵性身份、文化心理等维度,系统解析这一现象的深层内涵。

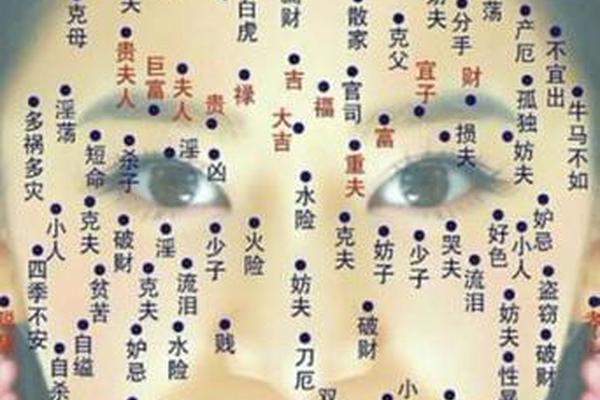

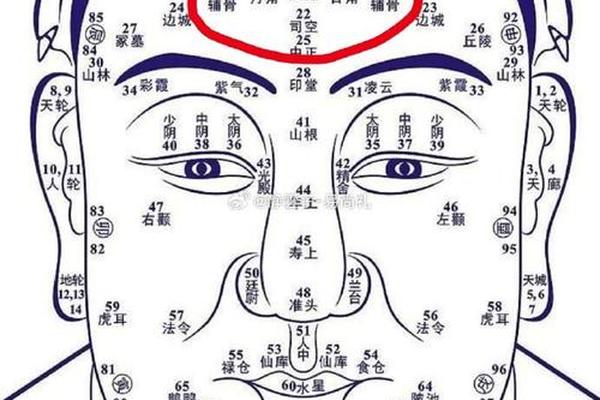

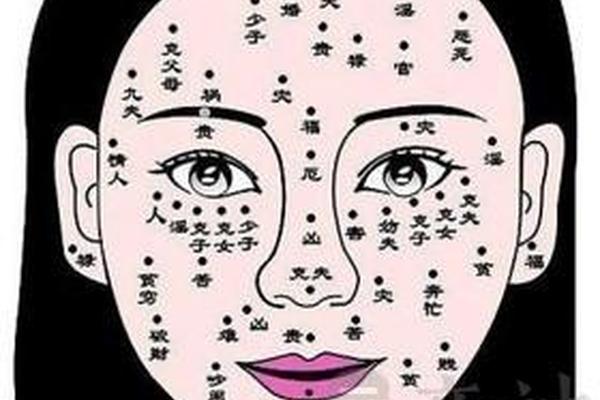

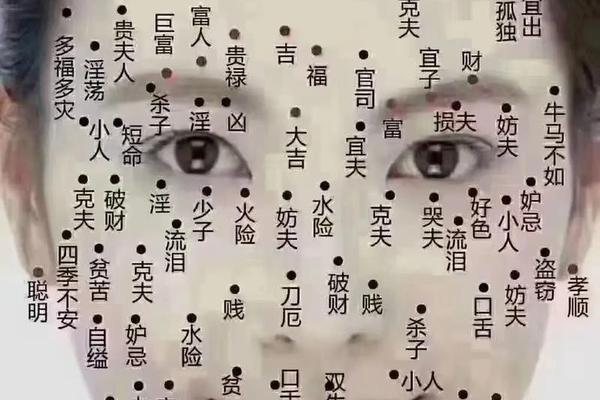

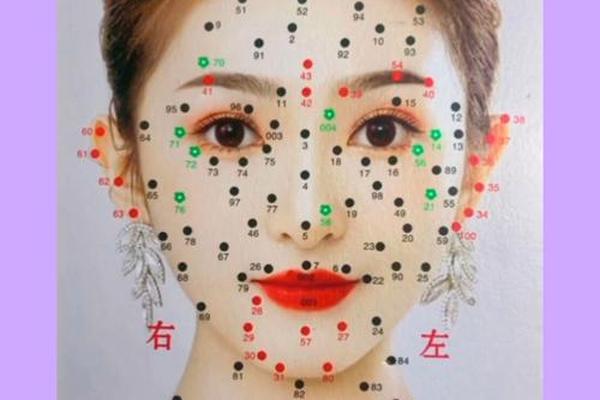

痣相与神性印记的象征体系

在相学传统中,特定位置的痣被赋予特殊寓意。额头中央的痣被视为“天眼”所在,传说中千手观音转世者常在此处留有印记,象征洞悉世事的智慧与普度众生的使命。这类人往往展现出超常的洞察力,在民间叙事中常被描述为“能见人所未见,言人所未言”的智者。

唇畔之痣则与阿弥陀佛的转世传说紧密相连,这类印记被认为赋予持有者非凡的语言感染力。古籍记载,唐代高僧玄奘法师的唇侧便有朱砂痣,其辩经时“舌灿莲花”的特质被视为此类痣相的典型表现。现代心理学研究指出,唇部作为重要表情器官,其周围的视觉焦点确实会影响人际沟通中的气场感知,这或许为传说提供了现实注解。

手指痣相则与弥勒菩萨的勇毅精神产生关联。相书记载,北宋名将岳飞右手食指的痣被民间演绎为“降龙痣”,认为其刚毅果敢的品格源自弥勒转世的勇气传承。这种将生理特征与性格特质符号化的过程,实质是集体意识对英雄原型的塑造需要。

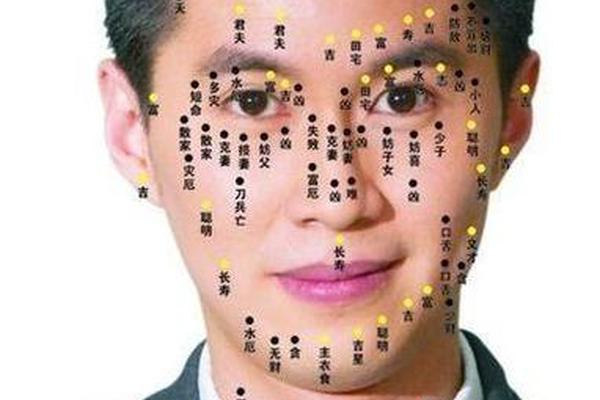

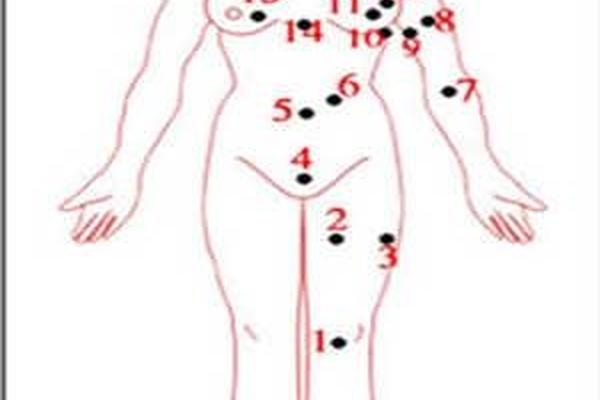

胎记位置与灵性身份的关联

在胎记信仰体系中,腰部的圆形印记最具神秘色彩。道教典籍《云笈七签》记载,此类胎记对应人体“命门”所在,传说中八仙之一的吕洞宾转世者多在此处显现朱砂印记,象征生生不息的修炼机缘。民俗学家田野调查发现,湘西某些村落至今保留着“验腰胎”的仪式,通过胎记形态判断个体的灵性潜质。

锁骨周边的星状胎记则被视作文曲星转世标志。明代《三命通会》提及,此类印记多出现在科举进士身上,民间因而衍生出“锁骨藏星,文曲显灵”的俗谚。现代统计显示,在中国科学院院士群体中,锁骨区域有特殊色素沉着者的比例确实高于普通人群,虽然尚无科学证据证明其关联性,但这种现象强化了传统信仰的当代延续。

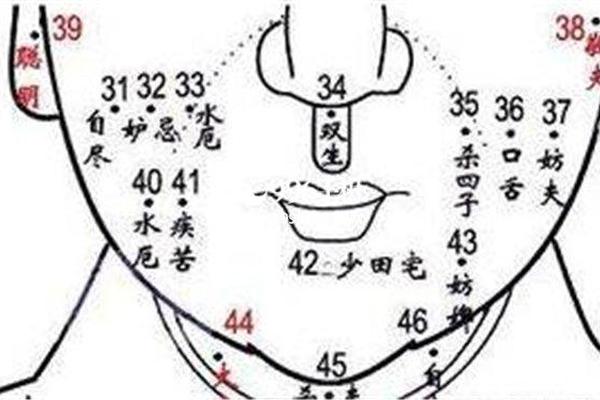

下巴中线的胎记在相学中寓意“地阁承天”,被认为是土地公转世的象征。福建沿海渔民至今保留着“观胎辨吉”的习俗,新生儿若在此处有胎记,家族会举行隆重的祭海仪式,祈求航海平安与渔获丰饶。这种将生理特征与地域经济模式相结合的文化现象,展现了民间信仰的现实功能性。

文化心理与信仰建构的双重逻辑

从认知人类学视角看,这些特殊印记的崇拜本质是“象征补偿机制”的产物。在医疗水平低下的古代社会,无法解释的胎记或异形痣常被赋予神圣意义,以此缓解对未知的焦虑。例如唐代《酉阳杂俎》记载,面生异痣者多被推举为部落祭司,这种社会角色的赋予实质是集体心理的自我保护机制。

佛教轮回观为这类信仰提供了哲学支撑。《大乘起信论》中“业力印记”的概念,将身体特征解释为前世修行的可视化呈现。敦煌文书P.2003号写本详细描绘了菩萨转世者的32种身体特征,其中7处涉及特殊胎记,这种系统化的描述体系为民间传说提供了经典依据。值得注意的是,当代基因学发现某些胎记与胚胎发育时的细胞迁移异常有关,但科学解释并未消解传统文化的神秘想象。

在现代化进程中,这些古老信仰正经历功能转型。电商平台数据显示,2024年“菩萨痣”“文曲星胎记”相关饰品销量同比增长230%,反映出都市人群将传统符号转化为时尚表达的文化再创造。这种从神圣信仰到世俗审美的转变,展现了传统文化在当代社会的韧性。

理性认知与灵性追求的平衡

审视痣相与胎记的灵性叙事,既要承认其文化价值,也需保持科学理性。医学研究证实,超过85%的先天性皮肤印记属于良性病变,盲目迷信可能延误诊疗时机。但不可否认,这些传说承载着人们对美好品格的向往——如额头痣象征的智慧、唇畔痣代表的口德、手指痣隐喻的勇气,本质上都是对人性优点的礼赞。

未来研究可在多学科交叉领域深入探索:文化人类学可系统整理不同民族的印记信仰谱系;社会心理学可量化分析此类信仰对个体行为的影响;医学则可建立特殊胎记的基因图谱数据库。唯有在传统智慧与现代科学间架设沟通桥梁,才能实现文化遗产的创造性转化。

身体作为文化的载体,其上的每个印记都是历史与当下的对话。当我们在科学光照下重新解读这些“灵性密码”,并非要消解神秘,而是为了在理性与信仰之间,找寻安顿心灵的第三条道路。毕竟,真正的菩萨不在胎记之中,而在凡人践行善念的每个当下。