在人类社会的血型分布中,A型血常被认为是“理性与严谨”的代名词,但与此形成反差的是,A型血人群在不同地区的人口占比呈现出显著波动。以中国为例,A型血约占人口总量的28%,低于O型的34%和B型的30%,但高于AB型的8%。这种看似矛盾的分布规律背后,实则隐藏着遗传机制、历史迁移、环境适应与文化认知的复杂交织。

遗传规律的先天制约

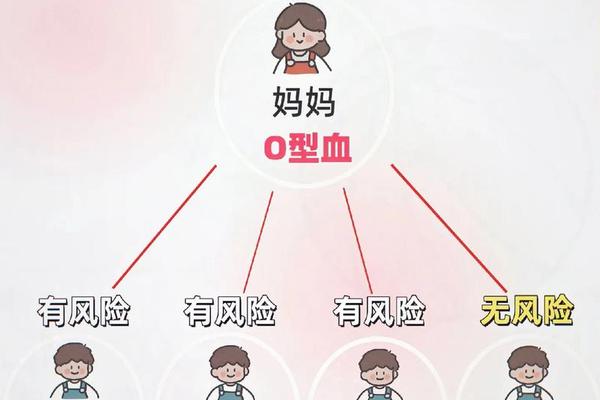

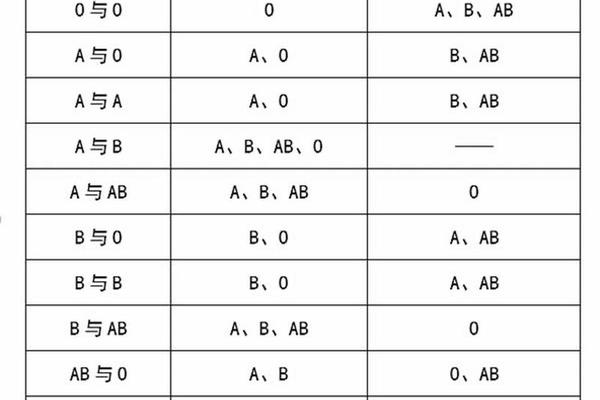

血型的遗传遵循ABO系统的显隐性法则。A型血的形成需要个体携带至少一个A基因(AA或AO基因型),而O型血则需两个隐性O基因。从概率模型来看,若父母均为AO型(表现为A型血),其子女出现A型血的概率为75%(其中AA型25%,AO型50%),O型血则为25%。但在实际人口中,由于O型基因的高频隐性特征,当父母一方为O型时,A型血后代的产生概率将显著降低。例如,A型与O型父母的组合中,子女仅50%可能继承A型血。

这种遗传特性导致A型血在人群中的稳定性较弱。研究显示,A型抗原的表达对病原体敏感度较高,可能导致携带者在古代高死亡率环境中被自然选择淘汰。这种进化压力在疟疾高发区域尤为明显,因为A型红细胞更易被疟原虫识别并入侵。

地域分布的历史烙印

全球血型分布呈现明显的地理差异。北欧国家如挪威的A型血比例高达42%,而非洲撒哈拉以南地区的A型血占比不足10%。这种差异与人类迁徙史密切相关:A型血的起源可追溯至2.5万年前的农耕文明,其基因突变与人类从转向种植的生活方式相适应。东亚地区的A型血比例(约28%)则反映出古代楚苗族群与华夏文明的融合痕迹。

疾病选择压力进一步塑造了地域特征。日本学者的研究显示,A型血人群对霍乱弧菌的抵抗力较弱,这导致在19世纪霍乱大流行期间,日本关西地区A型血人口锐减15%。而在中国南方,血吸虫病的长期流行可能通过自然选择抑制了A型血的扩散。

健康风险的后天挑战

现代医学研究揭示了A型血与特定疾病的强关联性。一项涵盖30国的10万人群研究表明,A型血个体的整体患癌风险较其他血型高12%,其中胃癌风险增加18%,癌风险增加23%。这种病理学倾向可能与A型抗原影响免疫监视功能有关:A型红细胞的表面糖链结构更易被某些癌细胞利用作为黏附介质。

心血管疾病领域的研究同样值得关注。A型血人群的纤维蛋白原水平较高,导致血液黏稠度增加,这使得其发生静脉血栓的风险是非O型血人群的1.7倍。这种生理特性在久坐少动的现代生活中被进一步放大,形成健康隐患的累积效应。

社会认知的文化建构

血型文化在日本等国的盛行深刻影响着社会对A型血的认知。企业招聘时倾向选择“细致严谨”的A型员工,婚恋市场上则偏好“责任感强”的A型伴侣。这种文化标签导致A型血群体承受更大的社会期待压力,部分个体可能通过主动暴露或隐藏血型来应对身份焦虑。

但学术研究不断质疑这种文化建构的科学性。2016年《国际家庭科学杂志》的实证研究表明,血型与性格特质(如严谨性或外向性)无统计学相关性。神经影像学扫描也显示,所谓“A型血大脑灰质更多”的结论存在样本偏差,未能通过大样本验证。

超越先天决定论的思考

A型血群体的分布之谜本质上反映了生物遗传与社会环境的动态博弈。从遗传学的显性规律到疾病选择的进化压力,从地域迁徙的历史惯性到文化标签的现代建构,每个维度都在重塑着血型人口的统计图谱。未来研究需加强跨学科协作,例如通过古DNA分析追溯A型血基因的传播路径,或运用大数据模型量化健康风险与社会行为间的关联强度。对于个体而言,与其受限于血型决定论,不如以科学认知破除迷思——毕竟,决定生命质量的从来不是红细胞表面的抗原类型,而是对健康管理的理性实践。