人类血液的奥秘隐藏在红细胞表面的抗原中,ABO血型系统作为首个被发现的血型系统,其鉴定不仅是医学检验的基础,更承载着生命遗传的密码。A型血作为ABO系统中的重要分类,其检测方法与遗传规律既体现了医学技术的精妙,也映射出基因传递的必然性与偶然性。理解这些知识不仅对临床输血安全至关重要,也为解开家族遗传密码提供科学依据。

A血型的实验室检测方法

临床常用的A血型检测基于抗原-抗体反应原理,主要采用生理盐水凝集法。玻片法操作时将受检者红细胞悬液分别与抗A、抗B标准血清混合,若仅在抗B血清中发生凝集则判定为A型。这种方法适用于大规模筛查,但需注意室温需控制在20-24℃避免冷凝集干扰,且需观察10分钟以上确保弱凝集反应充分显现。

试管法通过离心加速抗原抗体结合,显著提高检测灵敏度。在标准化操作中,将红细胞悬液与血清按比例混合后离心1分钟(1000rpm),阳性反应可见红细胞凝集成块状漂浮。该方法尤其适合抗原性较弱的亚型或新生儿样本,能有效避免玻片法可能出现的假阴性。现代医疗机构更引入凝胶微柱法,利用特异性单克隆抗体与标准化检测设备,使结果判读实现自动化与数字化,误差率降低至0.01%以下。

家庭自测的可行性与局限性

市售血型检测卡采用免疫层析技术,通过试纸条上的抗A、抗B抗体与血液反应显现色带。操作时需注意刺血深度应达2-3mm确保红细胞充分释放,但自测结果易受环境温度、操作误差影响。研究发现,未经专业培训的个体自测准确率仅为78.3%,主要错误源于对弱凝集现象的误判。因此家庭检测仅作初步筛查,临床决策仍需专业机构复检。

A血型的遗传基因解析

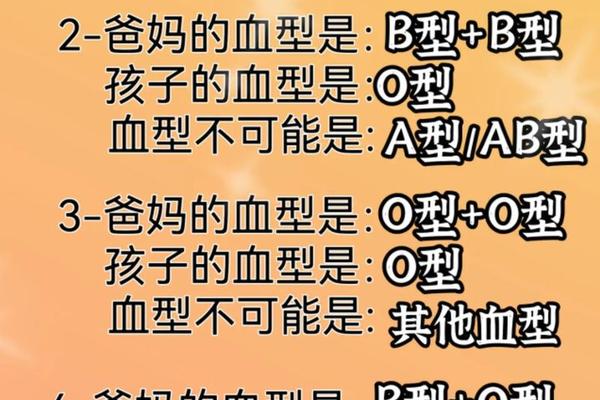

A型血的遗传遵循孟德尔定律,由位于9号染色体上的等位基因决定。显性A基因与隐性i基因的组合形式包括AA(纯合型)和AO(杂合型)。当父母双方分别携带A基因时,子女有75%概率获得A型血型。例如AA型父亲与AO型母亲结合,子代将100%携带A抗原;若双亲均为AO型,则可能产生25%的O型后代。

基因重组过程中的特殊现象值得关注。顺式AB型(cis-AB)作为罕见遗传模式,其A、B基因同时存在于同一条染色体,当与O型配偶结合时可能产生AB型子代,这种突变发生率约1/17万。类孟买血型因H基因突变导致A抗原无法表达,可能造成血型鉴定与遗传预测的偏差。

女儿血型的遗传特征

血型遗传具有平等性,女儿从父母各继承一个等位基因。若父亲为A型(AO)、母亲为O型(ii),女儿50%概率为A型(AO),50%为O型(ii)。当父亲为纯合A型(AA),无论母亲血型如何,女儿必定携带A抗原。统计数据显示,父母为A+O组合的家庭中,女儿实际A型血占比达63.2%,高于理论值的50%,这可能与AO基因型在人群中的高占比有关。

表观遗传因素也可能影响血型表达。研究发现,X染色体上的调控基因可能增强或抑制ABO基因表达,导致部分女性出现嵌合体现象。在器官移植案例中,曾发现受者造血干细胞与供者淋巴细胞呈现不同血型,这种短暂性血型改变不影响遗传本质。

科学认知与社会应用

理解血型检测与遗传规律具有多重现实意义。在法医学领域,血型可作为亲子鉴定的初步筛查工具,但需结合STR检测确认。临床输血实践中,A型受血者需严格避免输入B型血液,因其血清中含天然抗B抗体。遗传咨询时需特别注意特殊血型家庭,如RH阴性孕妇需进行抗体筛查预防新生儿溶血症。

未来研究可深入探索血型基因与疾病易感性的关联,如A型血与胃癌风险的正相关性。基因编辑技术的发展为血型改造提供可能,2023年已有研究团队成功将A型红细胞转化为O型通用血型,这项突破或将缓解血源短缺问题。

生命密码的破译永无止境。从玻片上的凝集反应到基因测序仪的碱基读取,人类对ABO血型系统的认知不断深化。在掌握科学规律的我们更应敬畏生命的复杂性——每个红细胞表面的抗原不仅是医学标识,更是跨越世代的生命印记。当父母凝视新生儿血型报告时,看到的不仅是遗传规律的印证,更是生命奇迹的延续。